背広を着た縄文人

~その来し方、行く末~

ゲスト

鹿児島大学医歯学総合研究科血管代謝病態解析学教授

丸山 征郎

ホスト

財団法人緒方医学化学研究所常務理事 佐賀大学名誉教授

只野壽太郎

只野:本日はお忙しいところありがとうございます。今回のテーマは丸山先生が書かれた「背広を着た縄文人一縄文から現代における環境変化と人類の病気-」【図1】の中から、特にいま話題になっている生活習慣病やメタポリックシンドロームとそれに関係することを抜き出してお話をお聞かせ願います。

血栓止血を目指したのは

只野:丸山先生が鹿児島大学をご卒業後に第3内科、井形先生の神経内科の教室を選び、そこで教室とは違ったテーマである血栓止血を専攻された理由はどうしてなのでしょうか?

丸山:私が大学で学んだ頃は学生運動が真っ盛りで、私は、疾患には社会的側面があり、疾病はすべからく社会的背景を持っている、という社会医学に興味を持っておりました。そして疾患には階層性がある(金持ちが躍る病気と、貧しい人が躍る病気がある)こと、医療にもまた、階層性があり、貧しくて十分な医療を受けられない患者さんがいる、これを解決しなければならないという理念をかたくなに、心の中に熟成させようとしておりました。そして鹿児島の無医地区にしょっちゅう行って、フィールドワークをしておりました。この学生時代は、私の自分史の中では、キラキラと輝いている黄金時代です。

卒業すると、さて、進路を決めなければ去りません。私はソビエトのブイコフという科学者が提唱した内臓器官の大脳皮質説、すなわち、大脳皮質が内臓器官を中枢統御して、身体の恒常性を維持しているという説に興味を持っていました。特に下垂体がやられると、女性ですと判で押したように無月経になって最後には恥毛が落ちてきます。これは上位中枢が障害されたのだから、下位臓器の機能が低下するということで、当然ともいえます。ところが、下垂体という内分泌システムの最上位の中枢がやられても、人間は生きていられるのです。私はこのことを非常に不思議に思い、ポリクリの時に内分泌の講師の先生に質問してみました。すると、「俺は今までそんなことを考えたこともなかった。調べてくるので時間をくれ」とのことでした。2、3日して呼び出され、「結局、人間は利己的だから種族を残すところを先に捨て、自分が生きることをプライマリーにして、自己は守るのだ」と答えられました。それで、その時には、ひとまずは「そんなもんかな」と納得しました(しかしこれは、「我々は利己的遺伝子が自分の乗り物に過ぎない。我々の存在は遺伝子が自分の乗り物として利用している」、というドーキンスの「利己的遺伝子説」には合わないので、解釈に困っているところです)。さて、その先生は私の質問が頭にあったらしく、「卒業したら俺たちの内分泌研究室で勉強しろ」と誘われたのです。それで「どんなことされていますか?」と聞いたら、その内分泌研究班の別のチーフの先生が「いろいろなホルモンを測っている」と言うのです。すごいなと思って家に帰って本を調べてみたら、既に測定キットができていたのです。大学の先生というのはキットを開発することが研究であって、既存のキットで測ることは研究ではない、と思っていたのでがっかりしました(今ではそれは間違いだと思いますが)。

その後、井形昭弘先生【図2】が弱冠42歳で東大から我々の大学に新設された第3内科に楓爽と赴任されました。先生はみんなと一緒に学ぶ、みんなと一緒に医学を進めていくという姿勢を強く出され、それに感動した私は先生の下で勉強しようと決心いたしました【図3】。そのころは、全国の主だった神経内科の教室のテーマは、多発性硬化症とか、筋萎縮性側索硬化症(ALS)でしたが、井形先生は、そんな「10万人に1人とか、鹿児島に数人しかいないような病気を我々はやらない。脳血管障害は大変普遍的な病気だから、そんなありふれた病気をやりましょう」と言われ、私には、脳血管障害を血液凝固の立場からやってみてはどうか、と指示されました。私は、胸腺という中枢がわかりかけてきた免疫をやりたいと思っておりましたので、ずいぶん悩みました。大学のグラウンドに夜、仰向けになって夜空を1、2時間眺めながら、やっと、血液凝固の立場から脳血管障害にアプローチしようと決心しました。それはその後、凝固系を制御する内皮細胞というテーマに至り、内皮細胞上の凝固制御蛋白:トロンボモジュリンが脳の内皮細胞には極めて少ないこと、これが脳に血栓が多いという発見につながりました。そして後述しますように、最近、あと一つトロンボモジュリンの重要な機能を発見しましたし、これを薬にすることに成功しましたので、今では幸福な進路決定とテーマ選択であったと思っております。

只野:動脈硬化とそれを引き起こすひとつの血栓止血のメカニズムですね。その研究については後ほど血管病の話が出てきますからそこで詳細にお聞きしたいと思います。

アメリカ留学で得たもの

只野:先生のアメリカ留学は医局に入ってから何年目でしたか?

丸山:10年目でしたね。ちょっと遅かったです。

只野:日本にいた時と同じテーマを持って行かれたのですか?

丸山:血小板の膜表面に血液凝固因子に対するレセプターがあり、そこで血液凝固反応が爆発的に凝縮されるというアメリカのワシントン大学(セントルイス)のMajerus教授(PW.Majerus,若くして臨床研究の最高峰雑誌

J.Clin.Invest.誌の編集長を務めた)らの画期的な論文が発表されました。ご承知のように、血液凝固系の検査では、わざわざ血小板を分離して、血小板だけ、血奨だけを取り出して諸測定をします。しかし実際には体の中ではこれらの反応系は連動しており、凝固酵素系カスケードと血小板がリンクして働くということに意味があると考え、「あなたの研究こそ血栓症の発症機構の解明と治療に鍵を与える。だからあなたのところで研究したい」と手紙を書きました。そしたら、「お前のやる気のあるのはよくわかった。しかし、お前が優秀かどうかわからないから、推薦状を書いてもらえ」という返事が返ってきましたので、推薦状を岩永貞昭先生(九州大学理学部生物学科名誉教授)と青木延雄先生(東京医科歯科大学名誉教授)と、それと私の恩師の帝京大第1内科の安部英先生にお願いしました。安部先生は、「俺は忙しいから、まずお前が自分で下書きを書け」と言われましたので、「丸山は田舎の大学の名もない若い医者だけど、やる気があって将来日本の血液を背負って立つ男だ」と自分で書きました。そしたら「それは余計だ」と削られてしまいました(笑)。

只野:アメリカで勉強されて、カルチャーショックというようなものはありましたか?

丸山:期待に胸膨らませて、セントルイスのワシントン大学の Majerus 研に行きました【図4】。そして、凝固第Va因子(第V因子活性型)とか凝固第Ⅷa因子とかのコファクターの結合部位があって、ここにビタミンK依存性の凝固因子(プロトロンビン、第Ⅶ、第Ⅸ、第X因子)が分子集合し、いわゆる「固相」上で反応が爆発的に増幅するということを実際に発見し、論文を第一著者として書いた人にぜひ会いたいと思っていました。どんな人かなと思っていたら、ある日その人が教室に来たのですが、私より年下のまだ在学中の学生でした。アメリカでは臨床は臨床で爆発的に進み、基礎は基礎で著しく進むのに、両者の橋渡し役がいないということでMD&PhDコースができており、彼はそのコースの学生だったのです。2年間余計に基礎に配属されて勉強するシステムで、その人達が今日の米国の医学を支えているわけです。私はボスに「若いのによくできる人であることにびっくりした」と言ったら、「心配するな、彼は特別だ」というようなことを言われ、慰められました。

検査部の理念と哲学は何か?

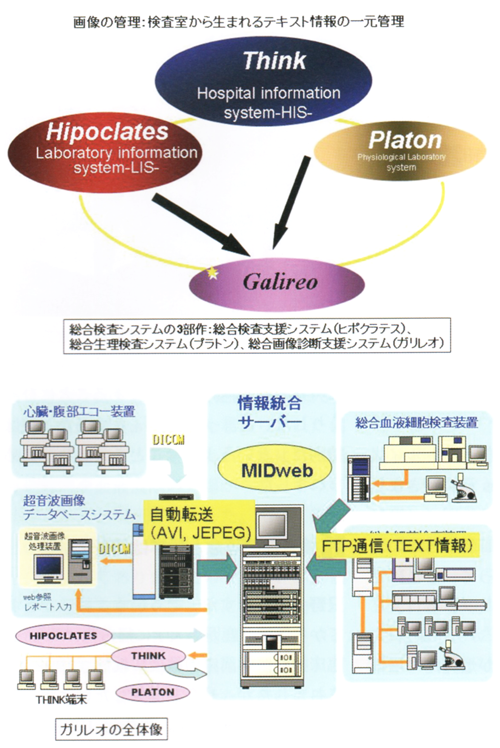

只野:そうですか。そういうご経験をされてから母校の鹿児島大学に帰られ、その後、臨床検査医学講座の教授に就任(1992年)されましたが、ぜひお聞きしたいと思っていたことがあります。先生は1995年に、ヒポクラテス・システムという検査情報システムを作られ、その後それがプラトンになってガリレオに進化していったとお聞きしています【図5】。検査部でヒポクラテス・システムという考え方自体も素晴らしいと思いますが、プラトンそしてガリレオとシステムを進化させていった理念や哲学をお聞かせください。

丸山:私は1人の患者さんが、同じ検査をA病院でもB病院でもC病院でもやるということは無駄だから、有機的な医療のネットワークを作り、検査情報をやり取りし、共有するほうが良いと思っていました。もともとは只野先生がお書きになった㈱エスアールエルの本2)を読んだことがきっかけでした。先生にすぐ外来からお電話し、私の大学の非常勤講師になっていただきたいとお願いして、その後、先生のご退官までずっと非常勤講師として指導教育していただきましたが。

さて、検査は連続的で経時的に評価されて価値を発揮するものがたくさんあります。そして身体という有機的なシステムの情報であるので、内分泌の検査、血液凝固の検査、生化学の検査などがシームレスに繋がるということが大切だと思うわけです。また、それと細菌の検査と血液の画像の検査とかが繋がるということも大事だし、それから心電図・筋電図といった波形情報が繋がることも必須事項です。それで私の頭の中には、「ひとつ、体からの情報をまとめてみようじゃないか」という臨床家らしい思いつきがありました。生理の検査は私が臨床の現場にいるときからの不満であり、また検査に対する不満は、結果がバラバラに切り離されて出てくることでしたので、そのデータをもう一回、生体の全体像につなげて評価する必要があると考えたわけです。

検査の情報はなぜ一つにできないか?

只野:今で言う一元管理ですね。先生が考えられました素晴らしいシステムは、なぜ日本の大学病院で広がらないのですか。日本の検査はどこかに欠陥があるのではないかと思ってしまいます。当たり前のようなことが、どうして情報を一つにできないのかという疑問はいつもあります。

丸山:口はばったいことを言わせてもらいますと、検査が技術的なレベルのことに埋没してしまい、臨床検査が本当の学問になっていないことが一つの大きな原因だと思います。検査学が精度管理とか、機械のほうに走ってしまい、理論的な学問に目を向けなかったのではないでしょうか。例えば、あるメーカーの方が「弊社の血清鉄は5〜5,000μg/dL位まで測れます」というのですが、それは「私の車は時速5km〜500kmまで走れます」というのと同じことであって、あまり意味のないことです。実際は一番使うのは時速20〜120kmくらいまで、その中でハンドルのぶれがなく燃費が良ければ、それが一番使い勝手が良いわけです。それがみんなマニアックな世界に入って行って、あり得ないような直線性を求めたりしていました。そのようなことは医療機器に関しても不必要なことだと私は思います。

只野:そうですね。私も一元管理で最初に小さいものを作ってみたのですが、発想は佐賀医大に1987年に行ってから、検査部と診療記録の管理を同時に任されたときに得ました。佐賀医大の場合には一冊の診療記録にすべてを記載するスタイルでした。記録をみると血液検査結果が1ページ目に貼ってあり、何ページかおいて化学、免疫の結果があり、心電図は別の所にありました。お医者さんがこれをめくりながら診察するのは本当に大変なことです。やはり一つのものにまとめ、それを電子化することが大切だと気付きました。

鹿児島全県の一元管理に向けて

只野:先生はガリレオシステムで病院での大きな一元管理を完成され、それから鹿児島全県のネットとか、鹿児島は離島が多いのでそれを結ぶような構想などをされているとうかがっています。次はそのあたりをお聞かせ願えませんか。

丸山:大学の中の検査は大体一元管理できましたので、それで、次にやりたいのは鹿児島という地域のネットワーク構築です。この構想を市医師会の幹部の先生方に相談したら大変感激され、ぜひ現実化したいとおっしゃっていただけました。しかし今度は大学側の対応が遅く、逆に、鹿児島市医師会病院と、会員の開業医の先生方の連携が進みつつあり、あとは蛇口をひねるだけという状況が生まれつつあります。それで、もうこのままでは自分たちも危ないという状況になって、大学病院である私たちもあわてている状況です。アンサンブルシステムというソフトがありますが、それを医師会病院が入れました。私はそれを県全体に導入してネットワークを結ぶと無駄な検査はしなくて済むし、患者さんが来たらあっという間に病歴など全体像が分かるようにという仕組みを作れたらどんなに素晴らしいことか、と思っているところです。

只野:稼動効率の悪いCTやMRIは集中管理をして、大学なり大きな基幹病院に流せばいいと思います。

生活習慣病では検査結果が患者教育に役立つ

只野:私も佐賀医大で検査室のシステム【図6】を作り、情報提供を自由にやるようになって感じていることがあります。それは1990年後半にかけてあまりに便利になり、診療の現場から検査がなくなってしまいました。検体を出せば検査室から答えが返ってきます。しかし全部が全部すぐ返ってくるわけではありません。診療の現場で検査できる機器が必要だと思いました。

大型機の開発相談にいろいろ乗ってみましたが、やはり最終的には診察の現場からトップのところまでが繋がらないことには、本当の医療が成立しないような気がします。それで、先生にご紹介した小型分析機器(日立クリニカルアナライザーS40)を作ってみたのですが、先生は診察の現場での検査についてどのようにお考えですか。

丸山:いわゆる医学における情報の中では、検査がかなりの部分を占めます。病状は五感で診察するにしても、確定診断とか本当の病態は血液や尿を取ってみなければわかりません。検査でうまく行っている代表的な例としては、前は聴診器でしたが、今はそれに代わるものとして、超音波(エコー)検査が普及してきました。同じように、診察現場であるベッドサイドでの「検査」をし、我々の耳や目とかの情報の触覚をもっと伸ばすと、ダイナミックに患者の病態情報をとらえられるはずです。自分の診断において5分前の作業仮説が、確かに正しいと確定診断が得られれば患者さんをリアルタイムにそこで説得できます。特にこれからは生活習慣病とも絡んで、患者教育が非常に大事な視点になると思います。そういうときにやはりデジタルやアナログのデータが目の前にあったほうが、よりきめ細かな診療を展開でき、そして患者さんにも励みになると思います。

医療の現場には感動が大切である

只野:そうですね。この話は第1回対談の北島先生のときにも出ましたけども、医学教育の中で学生を検査部で実習させても、何だか大きな機械が置いてあるだけで、全然感激がないと話していました。それよりS40のような小型の機器を設置し、学生に採血させて色々な条件を作って、例えばものすごく振って溶血を起こさせてから測定するとカリウムやLDHが高くなります。そういうことを経験させると、検査に関する考え方が違ってくるという感想を述べています。

私はある程度の検査は患者さんに接するその場でできると思っています。鹿児島で臨床化学会があったときに、先生が簡単な検査だって色々なことがわかるから、難しい検査だけをするものではない、というお話をされていたのを覚えています。私は、これまで人の体を画像、波形、数字情報まで一元管理しましたが、さらに発展して診察の現場の検査から大学の高いレベルまでの検査が連動し、それがもっと別の意味で線と面に広がって行くというような可能性があると思っています。

丸山:その通りだと思います。もうひとつは時間のタイムラグです。例えばDNAのSNIPs(遺伝子多型)検査の場合、どこの検査センターに送っても結果が得られるにはタイムラグがあります。そういうような時間のZ軸、病院の中での情報のX軸、それからそのネットワークのY軸みたいなものがあるので、それを立体的に見て連動させることができます。Z軸は、いわば検査値の“鮮度”みたいなものです。これは新聞の号外と一緒で、情報量は少なくてもインパクトがあります。先ほど第1回目の北島先生の話が出てきましたけど、私はだんだんと左甚五郎が龍を作ったというような感動がなくなってきたと感じています。我々は患者さんを診てもパソコンに向かって何かやるばっかりで、だんだん触覚を使うということがなくなってきました。自分で検査のために採血もしなくなりました。そういう点ではエコーという機械が出たときは、聴診器の代わりになって自分で検査ができる機械が出たと正直に喜びました。もう一つ例を出すと、インフルエンザの検査も簡易検査キットが出た当時は皆が感動したものです。私は医療の場にもっと感動が必要だと思います。

縄文人は怪我と飢餓と感染との戦い

只野:それでは、今日の本題に入っていきたいと思います。先生がお書きになった『背広を着た縄文人』を読むと、最初の章に5千年前のアイスマンのことを書かれています。怪我と飢餓と感染の中で、そのうち特に怪我が先生のご専門ですが、そのアイスマンの我々に対する教えについて、コメントをいただけませんか。

丸山:これは非常に本質的なことだと思いますが、人間のDNAの塩基は5,000個に1個ぐらいしか変わらないと言われています。したがってDNAは非常にステイブルで我々は我々であることを堅持しているわけですが、それがおかしくなると癌になるわけです。

我々人類は長い歴史の中を、飢餓と怪我と感染症と闘ってきましたので、我々の体は一定期間飢餓状態が続いても、生きていける身体の仕組み、すなわち血糖維持機構を発達させてきました。塩分がなくても、塩分を鋭くサーチして、それを取り込み、一度取り込んだ塩分は身体から出さない機構を創ってきました。脂肪に対してもしかりで、我々は脂肪を“美味い”と感ずるセンサー機構と、一度取り込んだ脂肪は再吸収する仕組みを創り上げて、劣悪な食料時代を乗り越えてきました。怪我に対しても、瞬時に止血するような仕組みを作ってきました。

すなわち血小板も、凝固因子類も大過剰に備わっています。血糖を上げるホルモンは本当にたくさんあり、ありとあらゆるホルモンが血糖を上げるようにできています。このように、人類を取り囲んできた劣悪な環境に対して、完全武装した形で、生き延びてきました。しかしながら、この30年間に急速にヒトを取り巻く環境は激変してきたという意味で、「我々は背広を着た縄文人」というコピーを造りました。

糖尿病、高脂血症、肥満、高血圧などは、すべて人間が長い間の劣悪な環境との闘いの過程で勝ち取ってきた自慢のシステムであり、生命線ともいいうる生存戦略なのです。マンモスを餌にすることは文字通り生死をかけた闘いの結果であり、そのときには我々は交感神経を全開して、血糖も血圧も脈拍も上げ、そして怪我をしてもすぐ血を止めるよう止血系もスタンドバイ状態にして獲物と闘うわけです。運よく、獲物を倒せた場合には、みんなで分け前を残さず食べて、上げた血糖も血圧もホルモンも全て消費して安らかな休息の時間を得ていたものと考えられます。

しかし、現代に生きる我々は色々な場面で上げた血糖値、上げた血圧をもう1回リセットする間もなく過ごしています。世の中全体がストレスにさらされて、みんなイライラしていますし、エネルギーを使わないまま夜を迎えていますから、いつも血糖値、血圧が上がりっぱなしの状態になっています。

生活習慣病は心血管病である

只野:それで生活習慣病や、今やメタポリックシンドロームで大騒ぎしていますが、今度の勧告は結局メタポリックシンドロームの臨床的帰結というのは心血管病だということですね。先生はずいぶん前から生活習慣病は血管内皮細胞をターゲットとした病気だと言われていました。先生が留学されていた頃は、内皮細胞と心血管病に繋がりがあるとはまったく想像をしていなかったと思いますが、メタポリックシンドロームになる体の仕組みとか、それが血管内皮細胞をターゲットとした病気だということを少しご教授いただけませんか。

丸山:血糖が高い、血液が凝固しやすい、血圧が高い、それから脂質が高い、すなわちメタポリックシンドロームと呼ばれる病気は、すべて血管の中の問題です。それらはすべての血管に酸化ストレスとして働きます。結果として、血管内皮細胞機能は騒乱状態となるのだと思っています。生活習慣病は、ヒトの身体の仕組みとライフスタイルのミスマッチに因って起きているというのが私の考えですが、実は生活習慣病(=メタボリック症候群)は内皮細胞を標的としているということが、一番のキーになるのではないでしょうか。

内臓脂肪の引き起こすものは?

只野:そうですね、その鍵というか根本はだんだんわかってきた脂肪でしょうね。先生は脂肪というのは2種類あり、皮下脂肪は定期預金みたいなもので、内臓脂肪はポケットマネーと例えていらっしゃいます。普通預金である内臓脂肪が今いちばん話題になっています。内臓脂肪細胞から出るサイトカインが悪さをしているというのが一般的な見解ですが、先生は小細胞ではレプチン(leptin)について研究されて、これがどうも我々の脂肪の上げ下げを決定的に左右していると言われていますね。その辺りのことをわかりやすくお聞かせ願えませんか?

丸山:内臓脂肪というのは、基本的にさっき言われたようにポケットマネーもしくは普通預金みたいなもので、出し入れが自由ですから、昔の人は餌にありついた場合には、たくさん食べて、もし余ったら余剰分を内臓に蓄えておきました。そして獲物を獲る時には、内臓脂肪に一時的に蓄えていた脂肪からエネルギーを得ておりました。この内臓脂肪細胞には、余剰エネルギーのほかに、止血や血圧や血糖を維持するためのホルモンや因子も準備されております。これで敵や獲物と闘っていたと考えられます。つまりこれは、内臓脂肪は単なるエネルギー貯蔵庫ではなく、エネルギーは闘いの武器としてワンセットとなって貯蔵されていたのだと思います。

TNFα(Tumor Necrosis Factor)が出るというのは本来、感染に対する生体反応をメディエートするためにそもそもは備わっているメディエータですが、感染症や怪我をしているときには我々は動けないわけですから、餌取りや狩にも行けません。そのときには、脳はグルコースしか利用できないので、大事な頭脳を飢餓状態から守るために、TNFαが頭から下の臓器ではグルコースを使うな、と指令を出していると考えることができます。すなわちTNFαが糖の利用を抑制するわけで、これが別の面からみると、“耐糖能異常”という状態になるわけですが、現代人は、内臓肥満細胞が出すTNFαによって頭から下の臓器は耐糖能異常になっているとみなすことができます。

過剰な凝固因子の起こすものは?

只野:そうしてみると、血管内皮細胞を障害して、血栓症の引き金を起こしたりするのは、これも先生が言われた怪我に対する重装備型の止血系に起因しているわけですね。

私がちょっと不思議に思うのは、なぜ血管内には不要なほどの凝固因子があるのでしょう? 例えば、血小板は通常35〜40万くらいありますが、6〜8万もあれば十分に止血できるだけの力があります。フイブリノーゲンは200mg/dLも必要ありません。過剰にないとばっと止血できないということですね。凝固因子はカスケード(瀑布状)になっていて、それが一段下がるごとに倍々ではなく、幾何級数的に反応が進んでいくのは、何か理由があるのでしょうか?

丸山:そうですね、止血系の凝固因子は種類も多く、また血中濃度も止血に必要な量の数倍〜十倍もあります。これは先ほど申し上げたように、生体は怪我に際して、迅速にかつ十分止血するために、多数の因子を組み合わせ、そして、それらを重層して、カスケード反応型にすることで、反応を増幅する仕組みにしたと考えられます。

だから基本的に、私は人類の生存戦略は、飢餓と怪我と感染、乏しい塩分との闘いの歴史であったと申し上げましたけども、それが、血液凝固系にも免疫系にも、それから血圧をあげるレニンーアンジオテンシンーアルドステロン系にも、血糖維持であり、これらは共通して全部カスケード反応であり、下流に行くに従って反応が増幅され、かつネガティブフィードバックがかかりにくいという特徴をもっております。このように人類は飢餓との戦いの中で重装備型の身体の仕組みを武器にしてがんばってきたと考えることができます。

人間の自慢の機構が生活習慣病を引き起こしている

只野:がんばってきて、いま、それが裏目に出ています。例えば、血栓ができるとそれを溶かす因子というのはそれこそ何万分の1しか入ってないのです。でも、現代はそれがないと血管が詰まって死んでしまいます。行く末というか、何万年か何十万年かの先を考えてしまうと、もう線溶系がすごく発達した人が出てくるのでしょうか?

丸山:そういうようなセレクション(選択)がこれからの長い歴史ではかかるかもしれませんね。それは、人為的環境によるセレクションですね。たとえば、アフリカ象は牙が大きいものが雌をたくさん従えていました。ところが牙が立派だったものは密猟に遭ってどんどんいなくなって、いまは小さいのが優位なのだそうです。 これは極端な例ですが、そういう人為的なセレクションがかかる可能性があって、誓沢三昧をしているとかえって血が止まりにくい人のほうが長生きするというようなこともでてくるかもしれませんね。例えば、歴史的には活性型プロテインC(APC)が、活性型第V因子(Factor

Va)を分解して血液凝固反応をストップさせるのですが、APCがFactor Vaを切断する箇所に変異が生じたため、血液が固まりやすい(血栓傾向)人が欧米の白人には人口の数%いて、諸血栓の原因となることが問題となっております(Factor

V Leidenという)が、これもたまたま、今から1万年にそのような患者さんが一人出て、それが止血に都合が良かったものだから遺伝子が拡散したけど、今になって、血栓症を引き起こし始め、生存に不利に働き始めた、と言われております。だから、今後、生存戦略の弱い人、すなわち血糖を上げるのが下手な人、血が固まりにくい人、感染防御能の弱い人、などがかえって、今後は生存戦略に有利になってくるというネガティブなセレクションがかかる可能性はあると思います。

只野:『背広を着た縄文人』の第一章の結論としては、血糖値をとにかく維持しなければいけなかった。それが今は糖尿病に繋がる。それから異物を排除する免疫力、これがアレルギーとか膠原病みたいなものになる。止血機構は血栓を起こす。ナトリウムを摂取しなければならないので高ナトリウム血症になり高血圧、動脈硬化になる。人間の自慢の機構が、逆に生活習慣病を引き起こしているということが記載されておりますね。そうすると、生活習慣も薬で個々に対処するということはできるけれども、全体としては生活習慣を変えるしか手立てがないのでしょうか?

自己規制を強いる病気が生活習慣病

丸山:生活習慣病という言葉は日野原重明先生(聖路加国際病院名誉院長)の造語のようですが、いい言葉だと私は思います。メタボリック・シンドロームにしても生活習慣病にしても、その疾患概念の特徴は、リスク除去型であるということです。痛くも痔くもないけれど、同じ状態の人の統計を取ると心臓病が多い、脳血栓が多いということがわかっています。

しかし一方で、それはマスでの話であって、各個人個人、目の前の患者さんがどうであるのか、についてはわからないわけです。そこで、目の前の患者さんの状態を今、目の前で把握するということは、とても重要で価値あることだと考えられます。

メタポリックシンドロームとか生活習慣病とかの重要性は血栓症のハイリスクグループでありながら、これが”Silent Disease”であるということです。そのため、これからはよりリスク回避型の医療をどれくらい巧く展開してゆくのか、ということが必要になってくるでしょう。加えて、ある意味では自己規制が最も大事なものになります。あまりたくさん食べるなとか、自己規制を強いるような医学・学問というものは人類にとって初めてだと思いますね。自己規制は医療費の高いアメリカでは既に広がっている概念ですが、これからは日本でも広がっていくことでしょう。

只野:確かに、一日300kcalの運動を30日間連続すると、内臓脂肪が3分の1から半分になると言われています。そう患者さんにアドバイスしても、実際に以前の体調と比べてみたり、血圧が下がったのを見せたりしないとなかなか実行しません。S40のような小型機を用いれば、お医者さんのところに何カ月か一度来れば直ちに測定できるので、食事療法などをしてきた患者さんの結果を目の前に出すことができます。測定結果を見れば、その人はモチベーションが上がって自己規制しようということになります。安易に薬を飲んで対処しようというのはどうも、これからあまり勧められませんね。

患者のモチベーションを上げるには?

丸山:その通りだと思います。治療偏重主義だと、いくら医療費があっても足りません。だんだん、自分で治る範囲は自分で治す、という考えにしなければならないと思います。漢方では未病という言葉があります。「未病=生活習慣病=血管病」ということだと考えているのですが、「未病はあなたの頑張り次第だよ」というためには、教育がすごく大事になってくるのです。例えば、肥満の人がいますね、そういう人の摂食と体重のコントロールに一番効果があるのは、患者さんが自分で体重計に乗り、体重測定して一喜一憂しながら、自分で描く折れ線グラフだといわれております。

只野:グラフを描けば「おー、下がった」とか、一目瞭然ですね。

丸山:そうです。それが励みになるそうです。人間やっぱり何かモチベーションが必要です。だから、先生が作られたS40は先進的だと思います。先生は電気釜と呼んでいますが、私は初めてあの機器の話をうかがったとき、これは検査の世界の“iPod”だと思いました。iPodはいまどこへでも運んでゆけます。最近は、「iPod

nano」というのができていて、ジョギングしながら音楽を聴いたり、消費カロリーを記録したり、仲間と運動量や能力を比較することも可能になっていますが、それと同じように「nano検査機器」が普及すれば良いと思っています。それをみんな一家に一台とか職場に一台とか持って自分で定期的に測る。そうすれば、みんな自己管理できるようになります。

内因性モルヒネ、アナンダマイドとは?

只野:管理するツールがあるというのは、その人のモチベーションを上げることに繁がります。そこで次に『背広を着た縄文人』の第二章に関係のあるところのお話をお願いします。先生は以前「ショックの病態・診断に関する研究」3)で、日本臨床検査医学会の学会賞(Bergmeyer−Kawai賞)を受賞(2005年)されましたが、それを読ませていただくと、生体というのは非常にしなやかでしぶといのだということをお書きになっています。特に私が興味を持ったのはアナンダマイドのことです。脳内マリファナのような、幸福感をもたらす物質と言われていますが、私はプールの中で歩いたりといったトレーニングが習慣になっていて凝っているのですが、「これは内因性マリファナ、アナンダマイドが出ているのではないか」と思ったりします。アナンダマイドは非常におもしろい物質なので、そのあたりのことを詳しく話していただけませんか。

丸山:私もよくジョギングしています。これは誰かに強いられるわけでもないのですが、日課的に自己規制をしてジョギングをします。自己規制であるとか、道徳観というものが遺伝子に組み込まれているかどうかはわかりません。システムとしては確かに自分を褒めてあげようという仕組みがあります。マラソンの有森裕子さんも「自分で自分を褒めたい」と言っていましたが、それが物質的にはアナンダマイドなのかもしれません。ちなみにアナンダマイドの語源は「アーナンダ」と言い、サンスクリット語で快楽とか満足という意味だそうです。

只野:これもしかし、良いほうに働けばいいのですが、逆に一つの生活習慣病のきっかけになっているという指摘もあります。歯周病は第四の生活習慣病だと言われていますが、糖尿病と関係があるとされています。そこで生育する細菌は歯肉にアナンダマイドを出し麻酔をかけ、ヘモグロビンを食べないと生きられないそうですね。歯を痛くすると治療するからヘモグロビンが出なくなる。麻酔をかけて痛くないようにして血を出させて生き続けるので、結果的には歯が抜けてしまいます。これはものすごく面白い仕組みだと思います。

痛みは定量化できない

丸山:私が先ほど生体防御系は増幅系だと言いましたが、怪我をしたときに痛みがなければ我々は防御態勢に入れませんから、痛みがあるわけです。ただ、痛みというものは定量化することができません。他人の痛みはわかりません。同じ症状でもすごく痛がる人もいるし、あまり痛くないという人もいます。

あるときに知人が「丸山先生、痛みの単位が決まりました」とメールをくれました。それは「Hanage」という単位でした。日本人の研究者の提案で鼻毛を一本抜く痛みを1-Hanageと定義しましたよ、というのです。私は素晴らしいと思っていたのですが、次の日の朝日新聞に悪戯の情報だという記事が出ておりました(笑)。

実際痛みというのはS状カーブを描きます。針で刺しても痛く、小さな侵襲は大きくなります。ある程度痛くなってくると痛みはほどほどに抑制されてきます。だから実際は100本鼻毛を抜いても、まあ5-Hanageぐらいしか我々は感じません。アナンダマイドは、弱い生体シグナルを増幅し、強いシグナルは抑制しているようです。

アナンダマイドが早期ショックの原因

丸山:血液凝固に関しても、免疫に関しても、痛みに関しても、小さなものは大きくするし、大きなものは抑えてシグモイドカーブではよくあることのようです。例えば、マリファナを少し吸うとすぐ気持ちがハイになってきますが、たくさん吸うと意識がなくなります。

エンドトキシンがマクロファージを刺激すると、マクロファージから内因性マリファナ:アナンダマイドを出しますが、これは、小さな怪我のときにはマクロファージがアナンダマイドを出して増幅して「痛いぞー、免疫系もがんばれよ、血液もがんばれよ」というような信号を送るのではないか、と私は考えております。

すなわち生体反応を時間的、空間的に制御するのがアナンダマイドの役割だと思うのですが、全身的にアナンダマイドが作用すると、ショックやDIC(播種性血管内凝固症候群)という病態を生み出すのではないか、というのが我々の仮説です。怪我の患者が運ばれてきて、痛い痛いとわめいていますが、いったん痛みが良くなって医者も患者も喜んでいるとドーンと意識がなくなり、血圧が下がるというようなことがあるわけですね。つまり、過剰のアナンダマイドが早期のショックの原因だと我々は考えているわけです。

アナンダマイドには3つのレセプターがありますが、その1つがVR1というカブサイシン(唐辛子)の受容体で、この受容体は43度以上も感知するのです。唐辛子を舐めると熱く感じるのは同じレセプターだからです。逆に細胞外液は活動が止まるので、温熱療法の仕組みです。さそりの毒もVR1を刺激するので、さそりに噛まれると灼熱感に悶えてしまうのです。

同じような例で、インドネシアの島にコモドドラゴンというのがいます。人間も獣も皮膚や口腔内には多くの種類のバクテリアを持っています。悪いことをするバクテリア、無害なバクテリア、良いことをするバクテリア、いろいろいるらしいのですが、そのコモドドラゴンは一発必殺のバクテリアをロの中に持っています。息がすごく臭いそうで、喫まれたらドーンとショックになるそうです。

コモドドラゴンはショック反応を使って餌をとる

只野:コモドドラゴンは体長2mほどで時速20kmくらいで走りますが、長くは走れません。小さな鹿とか動物を押さえつけて「がぶっ」と噛み付けば、ショック死するそうです。歯がぎざぎざになっていてそこに細菌がものすごく繁殖しており、少しでも怪我をさせれば、もう確実に何日後かには死ぬそうです。だからコモドドラゴンのような遅い動物が他の動物を倒せます。1つしかない彼の最強の武器です。それを武器にしている動物がいることと、そのショック反応というのは面白いですね。

丸山:女優のシャロン・テートがロサンゼルス・タイムスの編集長と結婚したときのことなのですが、その編集長はコモドドラゴンがすごく好きだったそうです。それで、そのシャロンが編集長にロサンゼルスの動物園を借り切って、コモドドラゴンを観るというサプライズ・プレゼントをしたそうです。そしたら彼が喜んで、コモドドラゴンの檻に入ってしまって噛まれ、彼は九死に一生を得ました。つまりコモドドラゴンは口中に細菌培養器を持っていて、それに噛まれると敗血症となり動けなくなってショックで死んでしまう。そしたら、それをコモドドラゴンが食べるということですね。

生活習慣病はNO系の不全症

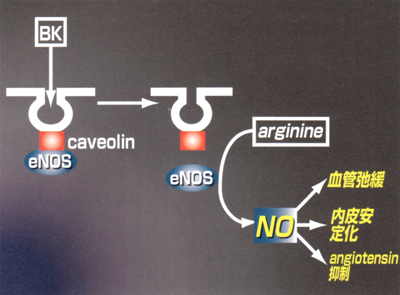

只野:ちょっとショックの話になりましたが、次は先生、いよいよ血管病時代に突入したという話をうかがいたいと思います。血管病は先ほどから触れている通り、生体の過剰防衛の止血系だったり、それからカスケード反応の機能が裏目に出たりする部分もあると思いますが、先生の著書を読んでいて、生活習慣病は一酸化窒素(NO)の不全病だと書いてありました。血管細胞の中にカベオラ(caveolae)という、凹みがあってそこで一酸化窒素の合成酵素が働いているのだけど、その合成酵素がうまく働かなくなるという、このあたりのことを少しお聞かせ願えませんか。

丸山:血管内皮細胞にしても、すべからく細胞の類はのっべらぼうではなく窪みや凹みがあったり、出っ張ったりしています。そこにたくさん木や竹や草など(受容体、糖タンパク、プロテオグリカンなど)が生えているという状態です。特にカベオラ(caveolae=小さな窪み)のところには、物質を取り込んだり出したりするときの機能を持つ重要な受容体がいっぱいあります。そこにカベオリン(caveolin)という膜貫通蛋白があり、そのカベオリンにNO合成酵素が付いています。シグナルが入るとそのNOの合成酵素が働いてアルギニンからNOができるという仕組みです。

NOは、ガスですから受容体を必要とせずに、周辺のどの細胞にも膜を透過していって、細胞内のcGMPを増やして活性を示しますが、そのかわり、半減期は非常に短いです。神様はその場その場で働いてはすぐ役目を終わる「地産地消」型の、それもガスというメディエータを創ったわけですね。ご飯を食べたら胃袋で血流が増える、考えるときは頭に、という具合に、5リットルの血液を分配しながら、有効に活用するようにしたのです。そういうふうに時々刻々に生きていくための血液の分配機能がNOというガスであるらしいのです。そのNOの重要な機能を損なうのが、糖尿病で体内に増加する糖化蛋白や酸化LDL、アンジオテンシンⅡなどです。だから、生活習慣病というのはNOが足りない、あるいは働きが悪いという意味で、NO不全症という血管病だと言うことができると思います【図7】。

カベオラは特殊装置である

只野:なるほど。結局、そのNOというのが血管だったら平滑筋を弛緩させるとか、アンジオテンシンを抑制するだとか、血小板の凝固を抑制するだとかって働いていて、それが不全になると、血管を収縮したり、血圧を上げたり、血栓ができやすくなったりしてくるわけですね。そうすると、それは内皮細胞の窪み、カベオラの数が減るからでしょうか?

丸山:それはわかっていないですね。最近ようやくわかったのは、カベオラのところに ATP 合成酵素や筋ジストロフィーの原因蛋白であるジストロフィンなどが局在しているらしいことです。ここの異常で起きてくる疾患もいくつかわかってきつつあります。

只野:内皮細胞というのは、もちろん眼に見えないわけですけども、面積としたらすごい広さがありますね。

丸山:山に行きますと涸れている川がありますよね。雨が降ったときにだけ流れる涸川が。我々の臓器の中にも普通は使っていないけれど、活動するときだけ使う毛細血管などがあります。したがって、ポテンシャルとしては最大限利用できる血管を全部利用する成人男子で、テニスコート10面ぐらいあるというデータがあります。しかし、普通はこのような会話の時には、頭と口の周りしか使っていませんので、おそらくテニスコート3面くらいですね。

血管内皮細胞を支配するものは?

只野:それしか働いていないのですね。指令は何がしているのでしょう?

丸山:指令は、一つは局所からのディマンド(要求)ではないでしょうか。低酸素とか虚血になると乳酸などがシグナルとなって血管が開きます。最近、私が興味を持ったのは、手足を縛って4~5分走ると筋肉は1~2時間走ったかのような錯覚を起こすらしい、という研究です。縛った四肢を「ぱっ」と開放すると、血液が「どーっ」と脳に行って中枢からいろんなホルモンが「それーっ」と出るというのです。末梢から乳酸とか代謝産物などが「おれたちはひどい目に遭っているから、援軍頼む!」と陳情にゆく、すると、「オッ、そうか、それー」ということで頭が指令するのではないでしょうか。そういうことで何か末梢からのディマンドがあって、最上位である脳でレスキューのシグナルを送るのではないか、と思います。

生活習慣病は外から治すのではなくて、内因性のレスキュー因子を活性化して脳内のアナンダマイドで治せないかという話が出ています。そのためには、やはり自己規制とか、自浄作用とか、自分の努力とかがなんらかのシグナルとなって脳を活性化する、立ち直ろうとする仕組みが活性化される必要があると私は思っております。

只野:NOがそういう働きをするのであれば足りない分を補ってやればいいわけですが、NOは非常に寿命が短いので血管の中に入れてもどうすることもできないのでしょう。基本的には、やば。内皮細胞を健康に保つしか手はないのでしょうか?

丸山:内皮細胞は常に血液に接しておりますので、センサー機能も持っております。血流や圧なども時々刻々とセンスして、自己応答します。その意味では、血管内皮細胞のセンサー機能を活性化する必要があると私は思います。これにはエクササイズ、運動、太極拳などがいいと私は思っているのですが、そういうデータも取りつつあります。

NOとトロンボモジュリンの働き

只野:なかなかうまい機構ですね。生活習慣病は血管病であり、最終的には血管炎症候群に繋がってきています。それが、いま、日本の国民病と呼ばれている糖尿病とか高脂血症とか内臓肥満の概念も全部含まれているようです。これはNOの阻害とトロンボモジュリンの抑制というか、そういうのがきっかけで始まるのでしょうか?

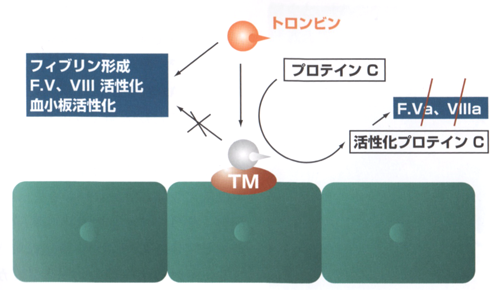

丸山:大きく言えばそうだと思いますね。人間の体は病原が入ってくると、それ以上毒物やバクテリアが入って来ないようにまずは血管を閉じなければなりません。だからエンドトキシンに曝されたり、TNFαが働くと、トロンボモジュリンがダウンレギュレーションされる。NOの作用も低下してくる、PAI−1(tissue

plasminogen activator inhibitor)の合成が上がる、というように何か刺激されると、血管内皮細艦は血栓性のベクトルが優位になり、血栓かできやすくなります。おそらくこれは出血を防ぎ、そしてそれ以上の細菌や病原体の侵入を手っ取り早くシャツトオフする機構だと私は考えております。しかしこれが極端になってくると、敗血症の場合などのように、全身のあちこちに血栓ができてきます。だから、何の刺激でも、トロンボモジュリンが下がるっていうのはまずは大循環につながるルートを閉じろと命令しているということだと私は思っております。もちろんこれは止血にも繋がるわけですけども、それ以上毒物が循環するのを防ぐ、そういう仕組みがあるわけです。【図8】。

善玉内臓脂肪はあるのか?

只野:まあうまくできていると言えばできているのですね。ちょっと前に戻らせてもらうと、内臓脂肪から出るサイトカインの数が圧倒的に多い気がします。善玉というか、良い働きをするやつは少ない。このことは、何か体の生体にとって意味があるのでしょうか?

丸山:それは、私も非常に興味があるところです。何で内臓脂肪というのは、ああいう悪いことぽっかりするのかな、少しは良いことをしている気もしますが、ほとんど悪いことばかりですよね。ただ、生殖活動は非常に盛んになります。アンドロゲンやエストロゲンなどのホルモンも内臓脂肪細胞から産生されますから。

只野:何か不思議な気がしますね。もう一つは、アディポネクチンなんかは良い働きをしますが、脂肪細胞の働きが大きくなると下がってきて、そして少なくなると出てきてという動きをする。多ければ、たくさん出ればいいじゃないか思うのですが、何かが抑制しているのでしょうか?

丸山:そうです。そういう反応がありますね。私もそこに引っ掛かっています。

只野:何か意味があるような気がしています。しかし、アディポネクチンも測定系ができるようになって、これから自動分析に載るので普及するでしょうし、メタポリックシンドロームの一つのマーカーになってくるかもしれないです。

生活習慣病である血管病を防ぐには

只野:今、生活習慣病は血管病であるということで、まとめていただきましたけど、最終的には炎症、それから動脈硬化、血栓性のベクトルが総合されたものが全体として血管にダメージを与え、我々は最終的には動脈硬化や心冠動脈、他の血管病だとかで死に至ることになります。これを防ぐには習慣を変えるしかないですね。

丸山:そうだと思います。我々が脂肪分を美味しい、トロを美味しいと思うのは、脂肪を美味しいというセンサーが味蕾にあるからですが、塩分も鼓索神経に働いて、塩分を美味しいと思わせます。だから、甘いもの、脂肪の多いもの、塩分の効いたものが身の回りにあふれてきている現代社会では、もう本能との戦いになってきているのです。言い方が悪いかもしれませんが、教育程度と健康というのが非常に比例しているとはっきりわかってきました。文部科学省が「食育」といっていますが、食事の指導も重要視されています。アメリカはフライドポテトやトランス型の脂質をもう使うのを止めましょうといって、ニューヨークではマーガリンなんかも、もう禁止しています。

只野:そうですね。それから先生が先ほど言われたように、塩で握ったおにぎりの表面がちょうど生理食塩水と同じで、その濃度が我々にとって一番美味しいと感じる濃度です。それから甘さとか豚カツにしてもヒレとロースのどちらかと言えば、やはり脂が入ったロースのほうが美味しいことは間違いないです。それがどうも、本能に従った食生活をしていると生活習慣病になってしまう。それを防ぐためには、本能を超える自己規制をしなければならない。これは、ものすごく難しいことですね。

丸山:私は詳しくないのですが、最近、「資本主義社会の経済には徳はあるのか」なんてこと論じた本が出ております。結論的にはどうも著者は“NO”だと言いたいらしいのですけど、そのために、株式会社は株主が監視し、たとえば社外重役を作って、社外重役が会社の暴走を防ぐ、なんてこともやっています。このような制度的な仕組みが実は体にも必要なわけですよね。だから、あんまり甘いものぽっかり食っているとこうなるとか、説得するときのためにデータがいるわけですよね。さらに、加えて励ましが必要ですから、「少し良くなったじゃないか、HbA1Cも下がったよ」と医者が励ましていくことが大事です。私は、これからは本当にネットワークを作りながら、最先端のホームドクターが教育しなければ、日本は救えないのではないかと思っています。

只野:そうですね。わたしも開発チームで議論しているのですが、測定はできるとしても、やはり最先端のお医者さんが患者さんに対してその場でデータを見て説得するときに、分かりやすく見やすいというのが重要です。たとえば、折れ線グラフだったりあるいはレーダーチャートだったりで、こう減ってくのがわかるもので、それと連動させてコレステロールが下がり、尿酸が下がり、あるいは血圧が下がったら、他にどういう良いことがあるのかというのを示せるものが必要です。あるいはその人が持ってきた栄養状態を把握して、一ヵ月なら一ヵ月間のカロリーや塩分を減らしたら、間違いなく血圧がこうなりますよということを示すようなものです。その仕組みを日立クリニカルアナライザーS40に作れと言っています。S40で自動的に出すことができれば、ドクターにとっても楽だし、患者さんの教育にも良い。最近の患者さんはもらった自分のデータを手帳に貼って、インターネットで詳しく調べている人がいっぱいいますから、データを渡すことがある意味では、教育になっていきます。

自己規制を伴う病気の予防は「ご褒美」が必要

丸山:そうですね。やっぱり自己規制を伴うような病気予防というのは、褒美がなければ続きませんから、奥さんが褒めてくれる、子どもが褒めてくれる、自分で自分を褒める、自己達成感に浸る、というような心理的プロセスが必要で、そのためには、小学生の夏休みのラジオ体操みたいに、ハンコを押してくれるとか、そういう形があることが大事だと思います。

私は今度、iPod nanoというのを買いました。ポケットに入っていますけど、聴きながら走るのです。そしたら、ナイキとアップルが組んで靴底にセンサーを付けたものを出しました。走るとそのセンサーが働いて、最初の5kmはどれくらいのペースだったとかを音声で教えてくれます。それも男性には女性の声で、女性には男性の声で教えてくれます。また、インターネットのナイキのサイトに自分のランニングの結果を繋ぐと、「あなたはよくがんばった」とか全部教えてくれるらしいです。同好の人達が集まったりして「俺がんばった」とか話すのですね。

只野:現代は確かにネット社会ですからね。たとえば分析機のユーザーであるお医者さんに繋いで、一方でセンターにサーバーを置いておいて、データベース化することも可能ですよね。ある人たちのデータを平均的に見るとこうだ、と。こういう生活していたらこうなるのだ、というようなことを返してやるだけでも、医者にとっても社会にとっても、もちろん本人にもプラスになるでしょうね。これからの生活習慣病というのは病人ではないのです。健康と末病のちょうど中間ぐらいにいるので、それをどっちのほうにインセンティブを持ってシフトさせるかというきっかけを何かで作ってやる、それがこれからの検査のデータの出し方になってくると私は思います【図9】。

丸山:ええ、そう思います。iPodがナイキと組んでやっているように、ジョギングして汗をかいた後に、「あなたの記録はいま、どの年齢のどれくらいまで来ている」とかね、知らせてもらうと励みになります。

只野:先生は「いぶすき菜の花フルマラソン」に出られたということですが、たとえば、来年参加する人の1年間の運動計画を全部iPodで送っておいて、参加した人が自分は一体どれだけ努力したらどうなったというのがわかるようなのがいいですね。前の年に比べて、1つ年を取ったのに記録が上がっているというのがわかれば、それはもう、みんな励みになるし、なお、内因性マリファナがたくさん出てきて、継続してやっていこう、体重を増やさないようにしようということになってくると思うのです。

我々は、ただ検査データが出ればいいということでは駄目で、それをやっていたから検査部が衰退したのだということを身にしみてわかっているのですから、日立クリニカルアナライザーS40を今度こそ患者さんに対する健康に目覚めさせるきっかけを作るような機器にしたいと考えています。

丸山:そうですね、感情豊かな医師、感情医だということですね。Paternal-hood(父性)的な指導性と、Maternal-hood(母性)的な優しいサポートの双方必要ということでしょうね。機械も最近のロボットは感情を持っておりますので、ああいうような感情を持った機械で、ネットワークを作って囲い込むことで普及するといいですね。

只野:みんなで励ましあって、誰かが号令をかけ、「やろうじゃないか」という仕組みを機械のネットでやっていこうと思っています。結局は、いくら何をやっても最終的には我々は死ぬわけです。

アポトーシスは美しく死ぬための仕組み

只野:「背広を着た縄文人」の第4章にアポトーシス(apoptosis)とアポビオーシス(apobiosis)の話が書かれていますが、非常に面白かったです。ミトコンドリア病から始まったお話なのですけども、この辺のいわゆる生と死に絡んだお話に先生のいろいろな考え方が表れていると思うのですが、そこのところをお話し願えますか?

丸山:いくら頑張っても私たちは死にますが、人間に本来備わっているアポトーシスは美しく死ぬための仕組みだと思います。それで我々は見事に死んでいくのです。例えば、北海道の鮭はオスもメスも一所懸命に川を上がってきて、メスが卵を産みオスが精子をかけると二匹とも朽ち果ててしまうというアポトーシスですね。それを熊が食べたりして、輪廻みたいになっているわけですけども、そういうことの一環が細胞内レベルで仕組まれているのです。それはいかんともし難いもので、生の回旋というものを持って我々は存在しています。

只野:アポトーシスというのは死ですが、次の生の始まりだと先生はお書きになっています。我々は、短絡的にアポトーシスはそこで一旦終わりと考えるのですが、そうではなくて葉が落ちたところにまた一つの芽が出る場所があると考えるわけですね。つまり、前の葉が付いていると次の葉は出ることも育つこともできないと考えるわけですね。

アポトーシスは世代を超えた生存の仕組み

丸山:そうです。だからアポトーシスは世代を超えた生存の仕組みということができると思います。ネクローシス(necrosis)では、怪我や炎症などの壊死細胞の核から、DNA結合タンパク、HMGB1(High Mobility Group

B-box protein−1)が細胞外に遊離してくるということがわかってきました【図10】。

細胞外に遊離してきたHMGB1は、①周辺の幹細胞(stem−cell)を誘導して修復と、②樹状細胞に作用し、自然免疫を誘導し、③RAGE(Receptor

for Advanced Glycation End products, 糖化蛋白受容体)を介して、炎症を引き起こし、修復の場を作っているようです。また、④凝固系も活性化し、止血反応も促進します。したがって、ネクローシス細胞は、周囲に修復のシグナルも送っているわけで、私はHMGB1を「遺言型メディエータ」と呼んでおります。

しかしHMGB1の作用が行き過ぎると、ショック、SIRS(Systemic Inflammatory Response Syndrome)、DIC(播種性血管内凝固症候群)などの病態が引き起こされます。このように、細胞の核の中には、玉手箱のように核内に封印された遺言があることがわかってきました。しかしそれは局所の話であって、HMGB1が全身を循環すると、炎症が転移し、遠隔臓器で炎症が引き起こされ、細胞の活性化、凝固反応などが引き起こされ、これはショックやDIC,多臓器不全(MOF)になるというわけです。

我々は、局所の炎症や、損傷部位の壊死細胞由来のHMGB1を局所にとどめて善用し、全身化を防いでいる仕組みがあることを見出しました。すなわちHMGB1が血管内に侵入しようとすると、血管内皮細胞上のトロンボモジュリンに結合することを我々は見出しました。血管外では炎症を引き起こして修復するという自然誘導だが、血管内に入って行こうとするとトロンボモジュリンが直ちに吸着し、活性をブロックするのです。だから、血管外の論理は、血管内には持ち込まれず、峻別されているといえます。なんと、これをしていたのが、私のライフワーク分子であるトロンボモジュリンであったわけです。

アポトーシスは世代を超えた親の世代から「お前ら頼むぞ」という遺伝子に組み込まれた細胞死ですけども、事故死、予期せぬ死、不本意な死の場合のネクローシスの場合にも、細胞レベルでは、核の中から遊離してきたDNA結合蛋白:HMGB1が「今を生きよ」という、その世代だけに生きるシグナルを発信するということになります。

そこで、我々はこの「HMGB1測定キット」を作りました。これで測定すると、告通生理的状態では、HMCB1は血中には検出されません。それが検出されると、どこかで細胞の壊死があるゾ、ということになり、血中濃度がある一定以上になると、君や、全身状態が良くないな、という把握できます。これらは敗血症、SIRS、MOFなどですが、我々は、動物実験では、血中に増加したHMGB1を除去すると急速に病態が改善するということを証明いたしました。慢性関節リウマチの場合には関節液中にHMGB1が貯まり、これによって炎症が悪循環的に遷延することもわかってきました。

只野:ネクローシスというと、我々は単純な細胞の自己死みたいなことで片付けてしまいますが、それだけじゃないのですね。死んでもなおかつDNAから外れて出てくるメッセージがあるのですね。

丸山:そうです。HMGB1の受容体は体内の多くの細胞に発現しております。本当に進化っていうのはすごいなと思います。我々にはたくさんのレスキューの仕組みが二重にも三重にもなっているのです。

只野:そうですね。単純に、なにかネクローシスを起こせばそこのところをブラッシングで取ってしまえばよいというような単経な問題ではないのですね。

遺伝や自然治癒のない病気の治療は難しい

丸山:がん細胞は自分で一部死にながらも、HMGB1を出して、それで自分が増殖するという仕組みもあるようです。人の死を利用して、ハゲタカのように生きて行きます。エンドトキシンで培養したマクロファージを刺激したあと、細胞質蛋白をプロテオーム解析すると、おびただしい蛋白が時間的、空間的に発現してまいります。私はこれを見ると、なるほど、人類は、エンドトキシンと共にあり、そしてその反応の過程で、種々なシグナル経路を獲得し、蛋白が発現されることを学習し、進化してきたのか、と感動します。言葉を変えていうと、エンドトキシンに対する応答がもっともプロトタイプの応答系であり、それから体内の諸反応を学び取り「盗用」していると私には思われます。したがって、エンドトキシン対応マニュアルで処しきれる範囲の生体イベントの場合には、いわゆる自然治癒力となり、助かるのだ、治療はその環境を作ってあげるだけだ、と私は思います。

子どもを残せる40〜50歳くらいまでの間に生まれた子どもには、それらの応答の仕組みが遺伝子に“虎の巻”のように残されてきたわけです。しかし、アルツハイマーなどは子どもを残してからの病気ですのでまったく子どもに遺伝もしないので、自然治療も同様にまったくなされません。他には、オステオポロシス(osteoporosis)や癌などがそうですね。そういう病気が、治療法が確立されずいま残されています。一方では、エイズを含む感染症とかの不安、貧富の差による不安・貧困、それから、豊かな国の生活習慣病、こんなものが大きな病気の一部ですが、これは必ずどうにかできるものだと私は考えています。

残された病気であるオステオポロシスやアルツハイマーとかはいくら探ってみても自然治療がありませんし、治る兆しが見えないというのが不思議な病気です。この病気は発症をいかに遅らせるか、というところに医学が残っているのだろうなという気がします。他にも骨粗髭症は運動したりすると遅らせることができますけども、いったん始まるとなかなか大変な病気です。

生活習慣病の治療はジーンとミームの葛藤

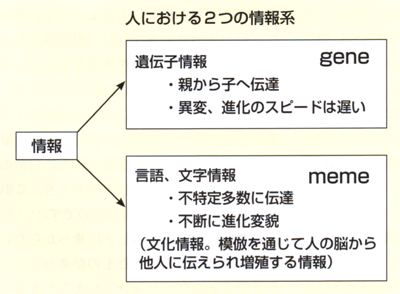

只野:そうですね、止めようがない病気ですね。それに、今日も何度も話題に上っていますが、遺伝子情報は親から子にゆっくり変わりながら繋がって行きますが、もう一つ先生の説で、人間はジーン(gene)だけでなくてミーム(meme)という遺伝子によらず模倣によって人から人へと伝えられる情報系を獲得していますが、それがどうもジーンとミームが葛藤を起こし、生活習慣病の治療はその葛藤の中にあるのではないか、というようなお話ですがその点を少しお聞かせ願えませんか?

丸山:我々がよりよく生きようとするために、喉が渇いたら水を飲む、腹が減ったら何か食べるという行為を当然しますね。犬は調子が悪かったりすると葉っぱを食べて、吐いたりします。このように、体が欲するものを取り込む仕組みは、裏を返すと食欲にしても性欲にしても悪魔のように自分の快楽を求めるという仕組みでもあり、これらは遺伝子、ジーンの情報なのです。

しかし、一方では遺伝子に乗っからない我々の頭で獲得してきたものがあって、それをコミュニケーションで伝えたりするのがミームです。インターネットにしても、昨今はそれが非常に肥大しすぎていておかしくなっています。ミームが生殖に使う情報系ジーンと相克状態になっているというのが、生活習慣病やそれから最近のいじめにもつながっているのだと思います【図11】。

只野:私はこの本をしばらくしてまた読み返してみて「はっ」と気がついたのは、少子化というのは、女性がどうも結婚したって今より何も面白くないじゃないか、という情報が広まってああいうことが起こったのではないかと思うのです。お金や制度で解決できる問題ではありません。もちろん環境の整備っていうのも大事ですけども、そのミームをどうにかしないと解決できません。それは一つには教育だし、ミームが解決されない限りは今のいろんないじめの問題にしても、少子化の問題にしても、ずっと残ってしまうのではないか、とそんなふうに思います。

感動が進化の根源である

丸山:先生はすごく、こういう面では感受性が豊かでらっしゃいますね。最近、Natureを読んでいたら奇しくも2週間くらい前にネアンデルタール人の遺伝子がすべてわかったことが掲載されていました。ネアンデルタール人は2百万年前に滅びましたが、我々の祖先はクロマニヨン人ですから、彼らは我々の祖先ではありません。ただ、ネアンデルタール人とクロマニヨン人がいた時期は1万年くらい重なっているのです。ScienceとかNatureの論文では、その旧原人のネアンデルタール人と我々の現生人類が1万年の間に性的な交渉があったかどうかということが論じられています。我々の遺伝子の中にネアンデルタール人が入っているかどうかということです。それで、ミトコンドリアをいろいろ調べていますが、まだ結論は出ていません。

面白いことに、1万年も時期が重なっていてほんの近くに住んでいたのです。決定的に彼らが違うのはアルタミラ(スペイン)とかドルドーニュ(フランス)の洞窟の中に絵を描いているのは、僕らの祖先であるクロマニヨン人だけなのです。クロマニヨン人は躍動的な狩りのシーンとかを残していますが、ネアンデルタール人はまったく絵を残していません。それはネアンデルタール人には「感動してその感動を何かにトランスファーして抽象化して書き残す」という「感動」がなかったからと言われています。だから、「感動」がなければ進化しない、と普遍化して言うことができるかもしれません。

もう一つクロマニヨン人は狼や犬を手なづけています。ネアンデルタール人はいつも犬と喧嘩していたという話ですね。だから、我々はいつも相手を説得しようとするのでしょう。これがミームであり、その感動とコミュニケーションの違いとが文化を生んだのだと思います。それは非常に重要なメッセージで、感動がなければ人間は進化しないということだと思います。

医者にしても、機器でデジタル信号ばかり見ていると感動がなくなります。医学教育にしても、国家資格、国家試験が最優先で、守秘義務なのか、患者や現場からは遠ざけられています。そうすると感動が学べません。一晩二晩徹夜して、赤ちゃんが産まれてきた感動。それから2、3歳の小さな子どもが一所懸命生きてきて白血病で死んでしまったというその失望、悲哀。そんなものが医学教育からどんどんなくなっています。このようなことが続けば産婦人科や小児科はただきついだけで誰も行かなくなります。だから私は、医者が足りないって大騒ぎして人数増やすと言っていますが、それは本末転倒で、医学教育を医療の現場でやるという原点に戻して、もっと感動する教育をしなければならないと思います。失望したり、落ち込んだり、絶望したりということがなければ医者なんて意味がないし、救急棟とか産婦人科とか小児科とかにも若い医者が行きません。定時の5時を過ぎたら帰れるようなところにしか行かないのです。それはせっかく医者になったのに、感動することがなくなったからなのです。

話は元に戻りますけども、医者が自分の診断が当たったかどうかっていうことが、ぱっと見られるというちょっとした感動を、それを繰り返すっていうのはすごく大事なことです。

生活習慣病の治療にはミームが重要

只野:人間に限らず哺乳動物はシャツフリングで出てきたわけです。生きるということに関しては、熊だろうが猿だろうが人だろうが同じですが、そこにミームという特殊な情報系を人間は獲得しました。これからは、ミームをいかに活性化させるかどうかが、今の病気を治療・予防する鍵になると思います。たとえばミームによって本能的なことをできるだけ抑えたり、70〜75歳までは元気で働くのだという目標を決めて過ごしたりするようなことは、一つのミームの発現です。

医者になって面白いというのは本当にたまにある何か新しい発見や、新しい発見のニアミスや、はらはらするようなことがあったときでしょう。それから患者さんを診ても、間違ったかな、これで良かったかなと思って、次の日に患者さんの顔を見るまでは、眠れないほど心配するということがあらゆる場でないと、医学は成立していかないし、仕事としても学問としても落ち込んでいってしまうと思います。

せっかくシャツフリングでこうして出てきて、DNAを持たされて、その連続性で我々はここまで生きてきたわけですから、これからも長く続いていくためにはジーンではなくミームのほうをなんとか活性化させるような方向で進んでいく必要があると思います。私はそういうふうに考えているのですが、先生はどのようにお考えですか。

丸山:そういう面では周辺部分である技術とか、芸術とかマスコミの力が大きくて、人の行動を決めるミームをコントロールしなければなりません。

只野:最後になりますが、先生は神経内科の教室で止血・凝固の部門に入られて動脈硬化の部門を専攻し、それから血管内皮の研究をされていました。現在では生活習慣病をはじめ、我々の病気の大部分が先生の専門分野に関係していることになり、研究にも注目が集まっています。これは、ある意味では非常にハッピーな研究生活だったと思いますが、最後に若い人たちに、先輩として「どんな生き方がいいのだ」ということを一言いただけますか。

丸山:気障な言い方をしますが、私は感動する場面があるように自分を持っていかなければいけないと思います。例えば、ファーブルは一生、ああいうフンコロガシなどの観察ばっかりやっていたそうですが、これは大変な情熱ですよね。ああいうふうに何かに打ち込めるというのは非常に大事なことで、そこにつまずいたり、どん底だったり、そういう起伏があります。その起伏っていうのが、大事な自分だけの時間帯の一種です。医学教育にしても、学校教育にしても、社会全体がそういうふうな生き方ができるように動いていかなければならないと思います。それが私の考えです。なかなか難しいところですが。

只野:本日はありがとうございました。

参考文献

1)丸山征郎著:背広を着た縄文人 -縄文から現代における環境変化と人類の病気-、株式会社エスアールエル・八王子ラボ,2003年.

2)只野壽太郎:MyLab.-マイ・ラヴ-20人でつくったIntelligent Lab.SRL宝函,16(1);40−42,1992.

3)丸山征郎,他:ショックの病態・診断に関する研究

4)Abeyama, K. et al.The N−terminal domain of thrombomodulin sequesters

high-mobility group-B-1 protein, a novel anti-inflammatory mechanism, J.

Clin. Invest., 115: 1267, 1274, 2005.