臨床検査の原点は診察室にあり

〜どのような医師を育てるか〜

ゲスト

富山大学大学院医学薬学研究部臨床分子病態検査学講座教授

北島 勲

ホスト

財団法人緒方医学化学研究所常務理事、佐賀大学名誉教授

只野 壽太郎

注)肩書きは対談当時のものです

只野:北島先生、本日はお忙しい中ご出席いただき、ありがとうございます。

「臨床検査の原点は、あくまでも患者さんを目の前にした診察室にある」ということだと思います、先生は富山大学の学生教育を担当しておられるので、今回はそういう視点から、どのような医師を育てるか」というテーマでお話をいただければと思います。

北島:頂戴したテーマが臨床検査の原点が検査室にあるということですが、これはごく当たり前のことだと思いますが、逆にこういうテーマをしっかりと訴えてゆく時期がきたのではないかと考えます。2000年以降、戦後で最も大きな医学教育改革が進行しています。このような時流であるからこそ、検査をどういうかたちで学生教育と医師教育に役立て、かつ臨床現場に活用していくかということは、非常に大きな課題だと考えています。このようなことを背景に、今日は私が普段考えていることをお話しさせていただければと思います。

臨床検査医までの道程:検査の重要性を離島医療で体験

只野:まず、先生が臨床検査医になるまでの道程、なぜ臨床検査に興味を持たれたのかを話していただけませんか。

北島:私と検査とのかかわりは、今から30年ほど前に鹿児島大学医学部に入ったときからです。当時、鹿児島大学はフィールド系医療サークルが非常に活発でした。1つは水俣病の問題があったので、「社会問題と医療のことを考えるサークル」でした。2つめは「難病のことを考えるサークル」、3つめが「無医村、特に離島医療とのかかわりを考えるサークル」がありました。

鹿児島県は離島が多く、無医地区とか無医村が非常に問題になっていて、医療の恩恵にあずかれない離島が結構多数ありました。そこで私は1年生入学当初から3つめの無医村・離島サークルに入りました。サークルではフィールドワークとして、場所を決めてそこの住民と触れあいながら、現場で医療を考えていくということをテーマにしていました。トカラ列島は奄美大島と屋久島の中間にあり、島と島との間が約30キロ離れています【図1】。

島民は約100人で少ないところでは約30人ほどですが、当時、日赤を中心に年に1〜2回離島を回って戻るという診療が行われていました。島にはお医者さんはおりませんので、島に常勤の看護師さんが全島民の面倒を見ていました。

私が在籍した6年間は口之島がフィールドでした【図2】。そこで何か学生でも住民に貢献できることはないかと考えたときに、まず検査が挙がりました。1年生のときには、飲料水の水質検査や大腸菌の有無を調べたりしました。3年生になると医学部実習で覚えた血球数、ヘマトクリットやヘモグロビン、ギムザ染色の試薬を持ち込んで血液検査を始めました。その準備やトレーニングのために、大学病院の検査部に行って技師さんから実際に教えていただき、自分一人で検査ができるように鍛えてもらいました。

それから、当時寄生虫も多かったので、普段大学にいる時は医動物学教室に通い、先生から糞便の虫卵検査を教えてもらいました。また、5年生になると心電図を授業で習ったので、循環器内科の先生に心電計の使い方や判読を習いに行き、島では実際にポータブルの心電計を担いで戸別訪問をして心電図を取ったこともありました。心電図所見で困ったときには大学の先生に電話をして意見をいただきました。このように、私の学生時代の勉強の実践場所が離島であり、検査にずっと関わってまいりました。

印象に残っているのは6年生最終学年のときのことでした。ある1人の島民の方をずっと4〜5年間訪問し続けていまして、このことが非常に意味のあることでした。その前の夏まで元気だったのに、冬の検診から春にかけて急に痩せておられることが気になっていました。問診で正月にのどに2回ほど餅を詰まらせた、と言うのです。血液検査すると貧血がありました。継続して診ていたので前回値がありました。前回までは多血症気味だったのでおかしいぞ、と思い自分でスメアを引いて観察すると、小球性低色素性貧血でした。手元にはそれだけの資料でしたが、さらに便潜血もあったのでその時点で上部消化管腫瘍を疑いました、そこで、「今から私たちと船に乗って鹿児島の大学病院に行きましょう」と説得して、鹿児島市の病院にお連れし、精密検査をすると、「比較的早期の食道がん」が見つかりました。この方は、手術も成功し無事退院して島に戻ることができました。今から30年前としては、転移もしていない早期の段階での食道癌が無医村で発見されたということで、われわれの活動が多くの医師から高い評価を受けました。私にとって、注意深く病歴を聞き、生活歴や以前との所見の変化や前回値との比較で食道がんを発見したことが印象的で、そのときに検査って大事だなということが強く刷り込まれました。

その後、神経内科の専門に進み、筋ジストロフィーなど神経難病診療に携わることになりました。そのころ、神経免疫にかかわる新しい抗体が次々に見つかり、ジストロフィンの発見で遺伝子検査に興味をもつようになりました。そして、1993年に丸山教授の主宰しております鹿児島大学臨床検査医学講座に移りました。

鹿児島大学臨床検査医学講座の教育方針

只野:丸山教室は、その前は井形先生(井形 昭弘。鹿児島大学名誉教授、元学長)が指導していたとお聞きしていますが、クリエイティブな方が出ますよね。熊本先生は医療情報だし、中野先生は在宅医療、北島先生は臨床検査といろいろな方向性の人がいますが、井形先生の教育方針はどのようなものでしたか?

北島:井形先生はその人が勉強したいこと、研究したいこと、申し出たことに対しては絶対に反対をしませんでした。印象に残っている教えは、「あなたが主治医になったらその病気に対しては誰よりも詳しくなって、誰よりも専門家にならないとだめですよ」ということです。また、「自分の研究したいテーマは患者さんから見つけなさい」と、それだけは強く言われました。多くの先輩がすばらしい業績を挙げられたのは、決して人から強制されたテーマではないからどんどん前向きに進むことができたのと同時に、いろんな方向に進む人が出てきたのだと思います。

今の医師の教育に欠けているものは?

只野:何もデータがない離島医療の現場で、よく患者さんの話を聞き、貧血というありふれた症状から、病気を見つけた経験があるとお話をうかがいました。一方で、昨今はデータがないと動こうとしない医師が多いと思います。そこで、現在の医師教育で欠けているものについてご意見をお聞かせください。

北島:私は検査部で多くの診療科の医師と接したり相談を受けたりしていますが、大学病院では専門分化が極端に進み、臓器別の検査さらにその中でも、細分化されたことには非常に詳しいが、それ以外は人任せ、または中味には興味がない方がいます。

持にスクリーニング検査の基本的手技、グラム染色、尿沈渣、血液像を自分で行って自分の目で見ることなどはまず行いません。私が所見を付けて検査結果を返すときに、「実際に結果を確認するために、まず検査室に足を運んで生の所見を自分の目で見てください」というコメントをよく付けるのですが、実際に結果を確かめに検査部に来る医師はほとんどいません。

しかし、論文に載っていたような新しい検査や高度な検査には興味を示し、よく内容を検討せずにいきなり外注検査に委託したりする事例もありますし、自分の興味のある検査だと夜遅くまで検査部の鍵を借りてまでデータ解析などに没頭する医師を多く見ました。大学病院の医師は専門分化するにつれて自分の領域に関する「特異性」の高い検査に興味を持つようになります。しかし、感度の高いスクリーニングとしての検査を軽視する方向は問題かと思っています。

グラム染色ひとつとってみても、抗生物質が本当に効くのかということは染色性の具合や菌の繁殖状態などを自分の目で見るとはっきりわかるものです。それは、MIC(最小発育阻止濃度)のプラスマイナスの数値で表せない情報ですが、それを今は自分の目で見て確かめることをしない。その姿勢が非常に欠けているのは問題と思います。

検査黎明期における指摘

只野:アメリカの診断学の歴史に関する本には、すでに1930年代にC. F. Hooverが、「検査報告書に従順になってしまった類の臨床医がいる」、「分析機器を畏敬するあまり、自分の技量を放棄してしまう」などと指摘しています。この指摘は今まさに起こっていることです。また、「検査で出てくる証拠を求めるのに熱心なあまり、患者を忘れてしまっているように見受けられる人がたくさんいる」とも言っています。これも同じことです。

北島:すでに1930年代ですか。驚きです。

只野:検査に関しても、画像に関しても非常に進歩し、私自身大型の検査機器などを導入しましたが、当時から問題にされていて、この延長線上に現在の問題があると思います。北島先生が言われたように、医療があまりに分化してしまったために、医師一人ひとりの知識に隙間ができたと思います。検査データがないと何もできないという状態になってしまっていますね。

スクリーニング検査は診察室にあった

只野:すべての医師が検査データを容易に手に入れるところで診療しているわけではありません。先生のお父様は四万十川の上流の無医村に近い村で診療をしておられたと、お話を聞いたことがあります。自分で検査から診察までしなければならない環境で、どのような診療をされていたのですか?

北島:父は放射線科にいて、時々田舎を検診車で回っていました。無医村地区の医療に興味があったのだろうと思います。私が幼稚園のころ、高知の山奥の病院で診療をしていました。私が学生時代に無医村に興味を持ったのはその影響もあったと思います。

非常によく覚えているのは、田舎の病院診察室の白い壁にベッドという風景と消毒液臭で、その雰囲気がインプリントされています。子どもにとって、病院はある意味おもしろい場所でした。窓際の日のあたる場所に血液で満たされた赤いガラス管が何本も並んでいて、これは今思えば、「血沈」なのですが、それを見て「あ〜あ、きれいだな」と思った印象があります。父が血漿部分の色や性状などを覗き込んでいて「昨日は焼肉をたんまり食べただろう」なんて患者さんに言ったりしている光景を覚えています。子ども心にどうしてそんなことがわかるのか不思議でした。

また、その隣にはたくさんの検尿カップがあり、沈渣を見る顕微鏡が置いてあったように記憶しています。父は放射線科が専門で胃透視も行っており、レントゲン写真は自分で撮って現像まで自分でやっていたように記憶しています。外来ですい臓がんを見つけたこともあるそうです。「自分は診察で大きなミスをしたことがない。これだけは自慢できる」といつも酒の席で言っていました。父はその場で検査をする診察のスタイルをずっと守っていて、いまは体調を崩しておりますが、最近まで現役でがんばっていました。

このように、昔はスクリーニングに用いる検査の多くは診察室にあり、その中から患者さんの病態に合った検査を手元でリアルタイムに活用してゆく診療の流れがあったのだろうと思います。父の世代には高度な検査に頼るのではなく、丁寧に診察して自分が培ってきた経験知と照らし合わせ、簡便だけれど多くの情報を提供してくれる昔からの検査を最大限に利用して診療に活用するという共通の“理念”があったのではないかと思います。

診察があっての検査

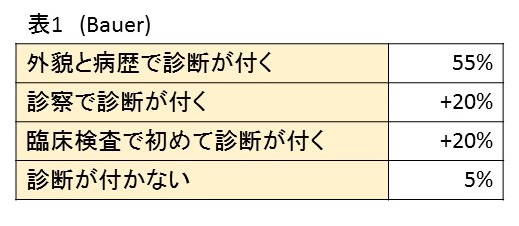

只野:最初に診察があって検査、というのが本来の流れと私も思います。ちょっと興味があって調べてみたのですが、Bauerという人の「診断の的中率」という論文によると、顔を見て病歴を聞くだけで55%当たる、診察(打診・聴診・触診)をするとプラス20%、それからごく簡単な臨床検査(尿、血算、数項目の生化学検査のパネル)でさらにプラス20%、どうしてもそれだけで診断が付かない外来患者が5%いるということを言っています【表1】。

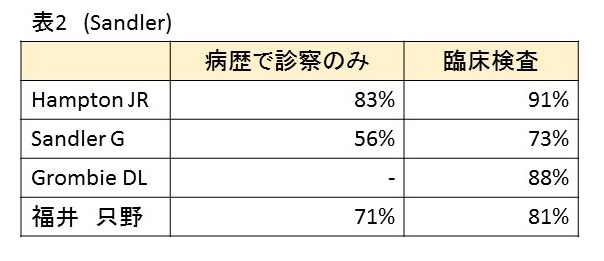

また、1980年代に佐賀医大に行ってから、「本当に臨床検査というのは役に立つのか」と考え、いろいろ調べたことがあります。Hamptonらの論文は、病歴と診察で83%、臨床検査をすると91%当てると言っています。また、Sandlerは病歴と診察で56%、臨床検査で73%当てると言っています【表2】。

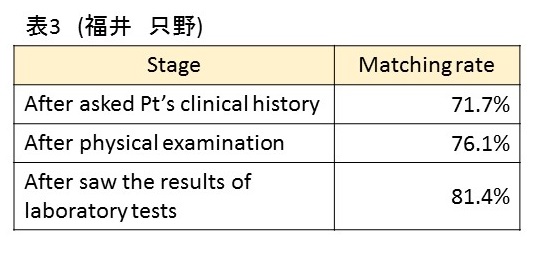

たまたまそのときに、佐賀医大に総合診療部ができて福井教授(現、聖路加国際病院院長)が赴任してきました。そこで、彼に「この論文で言っていることが本当かどうか日本で調べてみようじゃないか」と提案して検証しました。福井先生は平成2年に論文で「病歴・診察・迅速検査データの有用性」を発表し、この中で、胸が痛いという患者さんが来たときに、問診、診察、打診、聴診で71%当たる、これに尿沈渣、血算と10項目の生化学パネルを加えると81%になるという結果を出しました【表3】。

診察には基本的検査が必須である

只野:北島先生の父君が自分の目で検査を見て、自分で患者さんの話を聞いて診察していたように、私は外来で診る大部分に対しては何も難しい大掛かりな検査をしなくても、実は基本的な検査だけで十分なのではないかと思っています。先生はどのようにお考えですか。

北島:私も大学を卒業して3年目、鹿児島の国立南九州病院で研修医をしていたとき、奄美大島の北部の無医地区に近いところで2カ月間診療をする機会がありました。そこは看護師さんが1人いるだけで、検査機器も何もありませんでした。そこで貴重な経験をしました。

ある日、60歳過ぎぐらいの方が来ました。いつも腰が痛いということで坐薬のボルタレンをたくさん服用していました。診察をしてみると脊椎に圧痛がありました。そこでできることは多くないけれど、赤沈ぐらいは実施しようとやってみたところ1時間値が140mmでした。「あれ?」と思って、学生時代に「尿を熱して凝固した蛋白が再融解したらペンス・ジョーンズ蛋白」ということを授業で習ったことがあったので、「これをやってみよう!」と思い加熱してみたところ見事に白濁したものが融解しました。それで、鹿児島市に紹介状を書いたらそれはやはりミエローマでした。しっかりした病歴をとり、後はちょっとした検査をすれば、いきなり免疫電気泳動などしなくても病気は発見できると実感しました。

只野:私も、シカゴでレジデントをしていたときにミエローマで同じような経験があります。ある先生が患者さんを連れてきて「ちょっとこれを診てみろ」と言われました。問診をすると腰が痛いと言います。わたしは打診をしましたが、何も気づきませんでした。そのとき、先生が「患者さんの顔を見ながら打診してみろ」と言うのでもう一度打診をすると顔をしかめる。腰の痛み、胸骨を打診すると痛い、「このことが何を示しているかわかるか?」と聞かれました。私はミエローマのことを思い出し、もしやと思って聞いてみると”YES”でした。難しい検査をしなくても話を聞いて打診をして顔をよく診ていればわかることがあると教えられました。

あとはベンス・ジョーンズ蛋白だったら煮沸するし、先生が先ほどおっしゃったように、当時はろ紙電気泳動でしたからそれでやればデータが出てきます。つまり、話を聞くことと簡単な検査さえあれば、外来では大抵の診察ができるのだと思いますので、検査漬けという状況は問題だと思います。

検査の有効性の教育が必要

只野:例えば1943年にWalterが「『診察室を訪ねる平均的な患者が望むことは検査だけ、しかも大量の検査である。彼は検査結果を与えてもらいたいのである』ということを言う医師がいるがそれは違う。検査とはあくまでも補助的なものであることを医師教育の中でしっかりと確認しておかなければならない」と言っています。つまり、既にこの時点で診療の中で検査を有効に活かしていくためには教育が重要であることが言われています。

北島先生は今年の夏季セミナー(日本臨床化学会2006)で「人材育成医師教育の立場から」という富山大学での教育の試みを発表されています。先生の大学での教育のお話をお聞かせください。

北島:2000年9月より富山大学の臨床検査教育を担当するようになりました。実際大学にいると、医学部大学教官は研究活動には熱心だが、教育には情熱に欠ける傾向のある方がいることを認めざるを得ないと思っています。それは今まで教育活動に十分な評価が与えられなかったことにも問題があります。

私はクラシック音楽が趣味ですが、世界の一流音楽家はまた一流の教育者です。科学や医学と音楽は違うといわれればそれまでですが、後継者育成はその分野で一流といわれた人間の責務だと思います。私は決して一流ではありませんが、「さすが北島のところで教育を受けた学生だ」と言われるような臨床検査医学教育を実践したいと常日頃考えており、一日の活動時間の最優先を教育に回しています。さらに言うならば、今ある検査をいかに有効に使ってもらうかと思案しています。また富山大学は地方の大学ですので、地域医療を支えるドクターを育てたいという思いもあります。

教育を変えると言っても、なかなか一朝一タにできるものではありませんので、それが根付くためには仕掛け作りが必要です。まず、臨床検査を十分理解し活用してもらうには、コア・カリキュラム実施により削減された時間をいかに有効に検査医学に接するようにできるかが鍵になります。そこで就任早々、志願して教務委員や教務委員長になり医学教育改革の中枢部にいるようにしました。

6年間検査と接する教育の実践

北島:私は6年間一貫して検査に接していけるカリキュラムを作ろうと思いました。臨床検査医学との接触は1年生学時から始まります。入学オリエンテーションでは検査部見学コースを作り、希望者には採血実習を行います。高校出たての1年生にです。診療の裏方で働く技師さんの世界を見てもらい、さらに検査の基本原理もそこで伝える。どういう仕組みで検査値が出てくるか。AST/ALTがこうなってγ-GTがこうだからとか、このパターンの疾患のメカニズムはどうなのか、その途中で異常値が出てくるのか、異常値が出てくるためのサンプリングの問題はどのようなことか、などを見てもらいます。例えば、糖尿病の患者さんがレモンをたくさん摂ったら、試験紙法の尿糖はどんな値に出てくるのか等を考えてもらいます。学生は試験問題で結果値を鵜呑みにしてはいけないことは知っているが、どうしてだめなのかということが抜けています。私は検査の異常が出る基礎的なメカニズムをしっかり理解してもらう。これが抜けたまま医者になってしまうのは問題だと思います。だから、根っこの部分の基本原理に絞り込んでまず教えています。

只野:今言われたことは臨床検査総論や、臨床検査の基礎的なことだと思いますが、この部分は何年生までに教えていますか?

北島:一応、2年生までですね。2年生までの教養の部分で有機化学等に少し出てくるのですが、そのときに彼らと話をすると教養の基礎的な知識が臨床でどこに繋がっているのかよくわからないと言っています。医者になってから振り返ってみて、ようやく、ここに繋がっていたのかと知ることになります。そこで、2年生の入門チュートリアルでは課題として「臨床検査」に関する内容を盛り込み、今やっている基礎医学が臨床に結びつくということを実感してもらっています。

3・4年生の臨床コースでは、臨床検査講義枠以外に、「血液」「神経」「運動器」など関係するユニットに検査に関する授業時間を設けてもらい、出張講義に出向きます。ときに臨床検査総論では、臨床検査領域が今までどれだけたくさん「ノーベル賞」に関与してきたか、また、歴代の検査に関する「ノーベル賞」の受賞研究に対する内容紹介などをします。特に富山は「田中耕一さん」の出身地でもあり、MALDI-TOFMSの原理と受賞理由などの話をして、あなたもノーベル賞がとれるかもという話にもっていくと学生は目を輝かせます。

検査部実習は大切な教育

北島:私か重視しているのは、6年生からの検査部実習です。4名までが限度の1週間コースで1年間続きます。特に、ここではグラム染色、尿沈渣、赤沈、髄液のリバルタ反応などの用手法とエコー検査に力を入れています。また、RCPC(Reversed

C.P.C)を通じて異常値が出るメカニズムを基礎病態と臨床所見との関連で考察するトレーニングを組み入れています。このように臨床検査学を低学年から高学年まで通して学び続けてもらっています。

只野:私もそれは非常に大切なことだと思います。私が佐賀医大にいたときの経験ですが、カナダの大学の教育を担当する人がカナダと日本の医学教育の違いを調べる目的で視察に来ました。彼らは教師を交えないで学生だけを集めていろんな質問をします。その後で彼らが疑問に思ったことについて担当教官を呼んで質問します。そのとき私も呼ばれて「あなたの学生は尿のウロビリノーゲンについて聞くとやたらと病気を並べる。よく知っているのだけれど、ウロビリノーゲンがどうしてできるのかということを知らない」。ウロビリノーゲン量は腸管中の腸内細菌の種類と数で決まって、その中のごく微量が血液に入って行きます。測定をしたところで肝機能がわかるわけがない、ということを学生はまったく知らなかった。その視察団の人に「あなたはどういう教え方をしているのか?」と怒られましたよ。

臨床検査に対する判断能力の教育

只野:先生が言われたように、今の医学教育は「結果」ばかりです。結果がないと何もわからない。溶血が起きたらどういうことが起こるのか、全血を一日温かいところに置いたらどうなるのか、あるいはビリルビンが高い検体を窓際に置いておいて日光を当てるとどうなるのか、こういうことをまったくわからずにデータだけを見て「これは大変だ」と言う。一日全血のまま冷蔵庫に放置した検体を検査に出すものだから、次の日はカリウムがものすごく高くなっていて、「本当は死んでいるはずなのにどうしたんだ」とパニックになってしまう。実際の臨床検査に対して判断する能力が今の日本の医師教育では養われていないと思います。

北島:わたしが富山に着任したときもそのあたりの教育はしっかりしようと特に重点を置きました。先ほど只野先生が言われたような事例だけを集めた臨床検査の課題集を作り、授業でも実施しました。しかし、テストではできていても、5年6年の実習のときにはもう忘れてしまっていることが多い。これではだめだと思い、実習で実際に体験してもらうことにしました。例えば溶血検体を作ったり、自分たちで採血した血液を3分割して1つは24時間冷蔵庫に入れ、1つは37°Cに置いておき、1つは紫外線を当てるという比較をしたりという体験をしてもらって、こんなに違いが出るのかということを実感してもらっていました。

基本的検査の有用性の教育

只野:ところで、今の医師は山のようにデータがないと安心できない人が多いように思いますが、すべてデータを解釈できるわけではありませんし、先ほど言ったように基本的な検査だけで十分という話もあります。この点に関して先生はどのような工夫をしていますか?

北島:基本的には、CPCとか症例検討をするときに、順番に課題シートを渡して所見を出してもらい、次に実際に検査室に何をオーダーするかシートに書いてもらいます。

そこで学生が要求してくる検査を見ると、血算などの基本的な検査を飛ばして、既に想起した病気に関する検査がたくさん出てきます。例えば、甲状腺機能低下症に狙いを定めていても、FT3、FT4、TSHがなければどうしようもなくなってしまう。逆に言うと生化学所見だけでも甲状腺の異常が推定できるようにならなければなりません。学生に、「もしあなたの考えている甲状腺機能低下症だったとしたら、どの生化学検査があったら疑うかを甲状腺ホルモンなしで考えろ」と誘導すると、そこから彼らはCKやコレステロール値が大事なことを逆に理解していきます。これは事例を積んでいって、基本的な検査だけでどれだけ読めるかということをしっかり教え込んでいかなければなりません。また、保険点数で制限されている生化学10項目のみでどこまで考えられるかという課題も与えています。

只野:私かアメリカにいたときにもインターンとレジデントは白紙に検査の項目を書いてオーダーしていました。そこで81年に佐賀に赴任したときに研修医の2年生までは白紙の紙に書かせるという方式を取り入れようとしたのですが、日本の保険診療という方式に問題がありました。効率よく医療をしていくということが前提になっていて、紙だと事務官がそれを会計システムに入力するのだけでも大変だと言われました。

外来診察で必要な検査は?

只野:さて、次に外来診療での検査項目についてうかがいたいと思います。先ほども基本的な検査から異常を読み取ることのできる医師を育てる教育が必要だとおっしゃっていましたが、その上で北島先生が外来診療で最低限必要だと考える検査項目を教えてください。

北島:それぞれの専門領域はすでに病院の診療科ごとに検査が組まれていると思いますので、ここでは、どの科も共通して必要な最低限実施すべき検査について述べます。この点は、臨床検査医学会としても力を入れて、古くは1989年日本臨床病理学会編で「日常初期診療における臨床検査の使い方」が出されています。

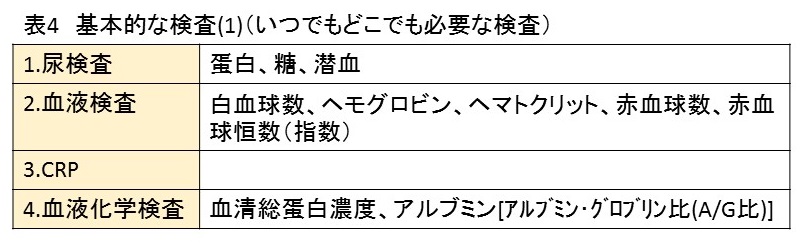

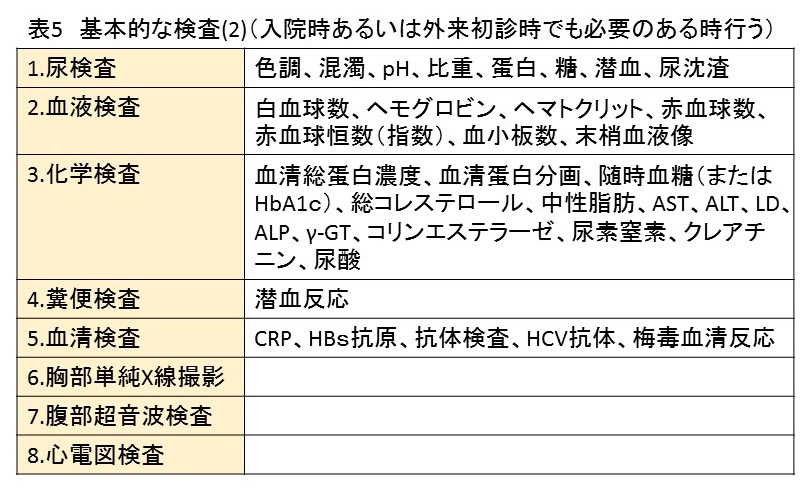

まず、基本検査1【表4】として、①尿検査、②血算、③糞便検査で潜血、④赤沈とCRP、⑤血液化学検査:血清総蛋白、アルブミン(A/G)で最小限の疾患系統を分類しようとする試みです。さらに基本検査2【表5】として血液検査に生化学検査として血清蛋白分画、総コレステロール、中性脂肪、AST、ALT、LD、ALP、γ

-GT、コリンエステラーゼ、BUN、クレアチニン、尿酸を加えています。普段使っているのはせいぜい10項目くらいの生化学検査とその前回値があれば、これまでにも言われているように7割程度の疾患は発見できると思います。

外来検査では、見落としてはいけない疾患はどの診療科にかかろうともしっかりスクリーニングでき、かつ経済性を考慮した項目を選ぶことが重要となります。多くの疾患は、診断されればDRG/PPSに対応した検査の使い方に沿う方向性になるかと思います。学会でもガイドラインを提案しています。

病院の特性を生かすスクリーニング項目を

北島:特に、スクリーニングに利用できる検査項目は、これからも新しいものが生まれる可能性があります。例えば欧米では、クレアチニンに代わってシスタチンCが普及してきています。また、心不全の判定にBNPの有用性は定着してきています。このような新しい検査マーカーが、有用性についてエビデンスが確立されれば、変えてゆく柔軟性もこれからは必要でしょう。また、先述した検査医学会が定めた基準案から30年も経ていますので当時とは状況も変わってきています。

その中でDRG/PPSでは検査がそれにどう潜り込んでくるのかは未だ確立していなくて、各病院に任されている部分が大きいです。病院ごとに特徴があり、例えば甲状腺治療で有名な大分の野口病院では甲状腺疾患に特化したスクリーニングシステムがあるでしょうし、大学病院でがんを専門にやっているところではそれに特化した特徴あるシステムがあってもよいのではと思っています。最近、欧米などで使われているものは、シスタチンCがクレアチニンに替わる勢いでエビデンスが取れてきています。しかし、これが日本人に適する形で取り入れられるか今後検証していく必要があります。それから、大学病院であれば心不全の患者さんが多く、医師からのエコーとの相関からもBNPを術前で早く見たいという要求が多いようです。以前はBNPの測定はRIA法のため、外注したり結果を得るのに日数を要しました。それでは診察前検査にならないので、われわれはいち早く、酵素で測定できるようにし、数時間で結果を返せるシステムにしました。以上のように、スクリーニングシステムで取り入れたいという要望がある検査はなるべく早く取り入れるようにしています。

只野:それは、やっぱり病院の特質、患者に応じてしていくべきでしょうね。例えば最近は高齢化が進んで、前立腺の疾患で患者さんが来るのは泌尿器科だけではありませんね。内科に来て話の流れで「どうも夜トイレに何回も起きる」と患者さんが言えば、泌尿器科に行きなさいと投げるわけにはいきませんから、泌尿器科以外でもPSAぐらいはできるようにしておかなければなりませんね。そこで悪い結果が出たら、専門医を紹介するなりすれば良いでしょう。

今のは一例ですが、現に高齢化が進みお年寄りが増えてきています。女性だと閉経期の更年期障害で病院にかかる人が増えます。そこでは汗が出る、のぽせる、だるいなど様々な症状を訴えます。診察室で甲状腺関連や性ホルモン関連の検査ができることで、こういうときに説得力のある診察をすることができるようになります。

北島:世の中の動きも診察室での検査を要求していると思います。いまや日本は糖尿病大国になり、メタボリックシンドロームの対策について、最近厚生労働省が発表しましたが、生活習慣病対策に国も動きはじめています。

40歳検診事業などにみられるように、検査分野も疾患予備軍や予防医学における検査を開発し、取り入れなければならない時代に入ってきました。生活習慣病、特にインスリン抵抗性の検査項目として、アディポネクチン、グリコアルブミンや脂質検査としてレムナント様リポ蛋白などが注目されています。今までのものプラスαで需要が高い検査を検討しておく必要があります。

只野:これまでの疾患を見つける臨床検査だけでは現象を見て病態を見るのにはよいが、未病医学、予防医学には対応しきれません。これまでの検査だけで十分という考えを変えていかなければならないかなと思います。

投薬をその場で管理する検査が必要

北島:また、薬との関係の面では、今多くの方がスタチン系抗脂血症薬を服薬されていますので、CK等の副作用モニターも重要です。特に外来検査では、診察前に必要とされる検査情報をいかに迅速かつ正確に提供できるかが最も重要になります。常備薬で持っている薬の動向を知っておかなければなりません。甲状腺治療の方は、診察前にその日の甲状腺値が必須ですし、関節リウマチでは関節障害に今の薬が有効か否かの判定をするのにMMP-3値が診察前にわかっているとありかたい。

只野:おっしゃるとおり薬の問題もありますね。ワルファリンを多くの人が飲んでいますが、PTを測って国際的な基準値(INR)を出し投与量を決めないで、古典的な検査で薬を処方する医師が多くいます。また、多くの人たちがバファリンを飲んでいますが、血小板凝集能の検査が簡単にできないので、検査なしで投与しています。先日、米国のSan

Jose でAACCの分科会があったのですが、そこの発表でバフアリンの効き方はその人の感受性によって変わってくるという報告がありました。そのような報告があるのに、検査を一様に処方しているのは問題です。

北島:私の病院で、診察時検査でひとつ問題になっていることがあります。昨年10月からわが国では発症3時間以内でCTでも異常所見の見つからない段階の脳梗塞にt-PA投与が認可されました。しかし、十分に普及できているわけではありません。私どもの施設でネックになっているのは、夜中救急患者の適応のための検査です。出血傾向のある方は使用できませんが、発症してから大学病院に搬送されるまですでに1〜2時間かかっており、その時点から出血傾向の凝固検査を始めると、結果が揃うまでに時間がかかりすぎます。救急医療のマニュアルは既に整備されてある一方で、今回の脳梗塞のt-PA、心筋梗塞ならプロトニンなど、病状ごとの薬が新しく出てきています。けれども、新しい薬を投与するための検査が追いついていません。このような外来における緊急検査の迅速性が要求されていると同時に、CT、MRIでも検出される前の血栓超急性期を反映できる血液凝固マーカーやその治療判定ができる検査の開発も重要な課題と思います。

只野:同じような事例で、現在、糖尿病の薬がたくさん出てきていますが、その薬の中にはインスリンがレセプターに結合する機能を改善するものがあります。しかし、レセプターの機能が悪いのか数が少ないのかを検査する方法はなく、いまだに血糖値とインスリンの値で間接的に診ています。これは、検査の怠慢ですよね。これだけ治療が発達してきているのですから、新しいユニークな検査の方法を出していかなければならないし、それは患者さんにとっても救いになるはずです。

北島:検査業界は今、沈滞ムードと言われていますが、私たちは現場にいて時代が要求している検査、時代について行っていない検査項目などをみていて歯がゆい思いをしています。新薬を出した製薬会社は大成功し活気が出るように、日本発の新しい検査を作ることができれば、また検査の隆盛期が来るはずです。時代は検査の革新を要求していると思います。

只野:そうですね。過去にはAST、ALTの二つの検査薬だけで試薬会社がいくつもでき、検査薬業界が大隆盛を見せました。北島先生が言われたように、新しい見方ができるような検査が開発されればずいぶん変わってくると思います。

治療の目標を示せるような検査

只野:厚生労働省が力をいれているメタボリックシンドローム対策も結果としてのデータを解析するよりもっと良いやり方があるでしょう。本当は脂肪細胞から分泌されるいくつかのホルモンが簡単に検査できるようにするのが一番良くて、「この値がこうだからあなたはLDLが高くなる。だから脂肪細胞を落とすようなことをしなさい」と言えばいいのに、「なんだか高いからスポーツに行け、食事はこのようなものを食べるな」と言っても説得力がありません。

北島:体重を落とせとか、血糖を落とせとただ言ってもやる気は出ません。到達目標となる途中の何%落とすとまず何年は寿命が延びますよ、という具体的なエビデンスを示すことで目標を持たせることが、特に生活習慣病では大事です。

只野:目標を作れるように、その裏付けがどのような理由なのかをはっきり言うことですね。たとえば同じように脂肪が溜まっているようだけれど、皮下脂肪と脂肪細胞の役割はまったく違うのだということを説明すれば、日本人の多くは理解して、もっと効果的に生活習慣病の予防をして行けると思います。

理想の医師像とは

只野:最後に、北島先生が考える理想の医師像についてご意見をお聞かせください。先生は鹿児島大学から富山大学でずっと教育をされていて、検査を診察に活かすということも含め、患者さんの満足度の高い医師の育成に非常に力を入れておられます。先生の父君が四国の診察室で患者さんすべてと顔見知りで診察していたような医師の形が最も良いのかもしれませんが、都会の病院は競争の世界ですから、どうしてもそういうわけにはいきませんね。その辺りも含めて患者さんの立場から見た理想の医師像、どのような医師を育てていきたいか教えてください。

北島:患者さんに満足される医師像やそのような医師を育てる教育方法は、大学の中でもよく話題になることです。JAMAに数年前掲載されていた論文を読んだことがあります。トラブルの多い問題となる医師に対する調査ですが、トップは「臨床能力や医学知識のない医師」でした。医師はまず科学者であり、しっかりとした医学の基礎学力と技術が身についていないとはじまりませんし、これは日進月歩で進歩する医学を身につけていることが前提と思います。その上で患者さんに対する態度、心の教育などを身につけていくべきだと思います。私自身も、「プロ」としての医師とは何かを考えていきたいと思います。

プロとしての医師

北島:「プロ」として患者さんに対する医師像はどのようなものであるべきかを考えたときに、思い出すことがあります。私は若い頃、当時国立南九州病院の神経内科医師として、難病の筋ジストロフィー症患者さんの診察に当たっていました。治療法もなく20代後半に命を落としていく子どもを多数見てきました。患者さん達は小学生の頃から親元を離れ、病院で生活し、学校に通います。しかし、学年が進むとともに動けなくなり、ベッドの上で呼吸器装着となる頃は口数も少なくなり、悟ったような表情を浮かべます。ここでは看護師さん、理学療法士、養護教官など多くの医療スタッフがチームを作り、一人ひとりの診療から精神的ケアや生きがいについてなど真剣に話し合いが持たれます。「この子にとって満足できる生にどれほど医師が貢献できるのか」と、ここで私は患者さんの全人的医療や患者さんにとって満足される医師の役割について悩みました。

結論はありませんが、この経験が今の私の医師を考える基盤になっていることは事実です。私は高校時代に担任の先生が卒業アルバムに書かれた「離見の見」という言葉を座右の銘にしています。これは世阿弥の「花鏡」の中に出てくる言葉で、能を演じるときの心構えを述べたものです。医師は医師という職業を演じるとき自分をどこに置くのか、いつも客観的に自分の行動を見守る観客としての眼をもって行動を戒めなければなりません。医師にとって観客は患者さんですし、私のもとを去った筋ジストロフィーの子ども達が天国から私を観ていることを忘れないようにしようと思っています。

只野:本日は、先生の情熱あふれる医師教育についておうかがいできましたことを、感謝いたします。ますますのご活躍を祈念いたします。本日はありがとうございました。

参考文献

1)S.J.ライザー著,春日倫子訳,診断術の歴史

医療とテクノロジー支配.平凡社 1995

2)Hoover CF, The reputed conflict between the laboratory and clinical medicine,

Science, 71: 492, 1930

3)Hampton JR, et al. Relative contribution of history-taking, physical

examination and laboratory investigation to diagnosis and management of

medical outpatients. Br Med J, 2: 486-489, 1975

4)Sandler G, The importance of the history in the medical clinic and the

cost of unnecessary test. Am Heart J, 100: 928-931, 1980

5)福井次矢.病歴・診察・迅速検査データの有用性

-胸痛患者の診断プロセスにおける定量的評価-

日本公衛誌,37(8): 569-575, 1990

6)Walter C, Diagnostic time savers for overworked physicians, JAMA, 122:993,

1943