医療はサービス業である!

~痛風になった医師が語る、理想の医療の実現と軌跡~

ゲスト

財団法人慈愛会会長

納 光弘

ホスト

財団法人緒方医学化学研究所常務理事 佐賀大学名誉教授

只野 壽太郎

只野:先生、お忙しいところを、今日はありがとうございます。

何ヵ月か前でしたか、指宿の予防医学会学術総会でお会いしましたね。

指宿では先生の『痛風はビールを飲みながらでも治る!』(小学館)【図1】を題材にしたご講演を聴きました。医者が壮大な人体実験をやった結果で、今までの俗説が覆ったわけですけれども。そういうことも含めて先生の面白いお話をうかがえたらと思っています。

大学紛争を経て聖路加病院のレジデントそして地元への帰郷

只野:先生は大学を卒業されてから、鹿児島大医学部第3内科、井形先生(井形昭弘:現名古屋学芸大学学長)の医局、神経内科を選んだわけですか。

納:ええ。ただ、最初から神経内科を選んだわけじゃなくて、私は昭和41年に九州大学を卒業したものですから【図2】、ちょうどその時期が大学紛争のインターン制度ボイコットを含めて、もう全国の卒業生、あの当時は3,000人でしたけど、結果的には3,000人の医学生全員が医師国家試験をボイコットするという大変な時代だったわけです。そのまさにさなかの昭和41年に卒業したものですから、私たちの目標というのは、「いい医者になろう」という合い言葉で結ばれたわけです。良い医療制度ができるまではもう医者にならないぞというハンガーストライキみたいなものでね、それで厚生省(当時)も折れて、半年後ぐらいには1つの方向性が見えてきて、結局は今の卒後研修制度へと移行していったわけですね。

その中で、私は消化器をやっている一般内科に入局していまして、ジェネラル志向もあってやっていましたが、結局、大学の中に機動隊が常駐する形で勉強ができなくなったというか、詫び状を書かないと大学に残れない状況ができましたから。それで、私たち21名の一緒に入局した者が語り合い、約10人は大学に残って頑張り、残り約10人は野に散るけど、心の灯火だけは消さないからということで、お互いに涙を流して別れの酒を飲みながら別れたんです。私は野に散るほうに手を挙げ、いったんは格好よく野に散っても、行くところがないものですから、しょうがなく留学資格試験、ECFMG(Educational

Council for Foreign Medical Graduates)を取って、留学の道を選んだわけです。

ところが、今度は留学といっても行く先を考えないといけないわけです。どうしたものかと思っていたときに、親友で同じ釜の飯を食った人間が、聖路加病院のシニアレジデントをしており、彼が都合で辞めないといけないから引き継いでくれないかと言われたんです。それで聖路加病院でいきなりジュニアを通り越して、シニアでぽんと入っちゃいました。

結局、そのシニアでやった期間というのは8ヵ月です。でも、そのたった8ヵ月が私の人生を決めたというか、そこで日野原重明先生とまさに運命的な、私にとって運命の出会いがありましてね。そこで人生の目標として、日野原先生のような本当の意味の臨床家になりたいなというのがうまれました【図3】。その流れの中で日野原先生のご紹介もあり、アメリカの結構難しいメディカル・センターにマッチングして行くことが決まりました。行くのを楽しみにしていたそんな折、鹿児島で一般内科医として開業をしていた父が脳卒中で倒れて、母から電話が来て、どうしようかと言うんです。私は非常にあきらめがいいんですよ、これも人生だなと。それで、アメリカにはファミリープロブレムということで断り、とりあえず電話を受けたその日に、ボスに理由を言って鹿児島に帰り、その日の夜から開業医になりました。

只野:なるほど。

納:ある意味これはもう自分で決めたことだからと、自分の人生はこの道で行こうと思いました。それからは24時間診療に徹しました。あの当時は開業医も往診を拒否したり、あぐらをかいていた時期ですよ。でも、結局、そこで気合いを入れてやりましたから、非常に充実した時期を過ごさせてもらいましたね。

父がもう一度旅立たせてくれた鹿児島大の医局

納:ところが、幸いなことに半年後には、父が片足を引きずりながらも起き上がってきて、私がもうここで骨を埋めようとやっているのを見て、本当はうれしかったと思いますが、この男をもう一度旅立たせるにはこの言葉しかないという言葉を僕に与えたんです。それは、「おい、ご苦労であった。こんな小さな病院に2人は要らんから、俺が起き上がってきたから、お前、どっか出て行け」と。私も、父も本当は嬉しいのに、敢えてこういう言葉で、私にもう一度その人生を、もう一回トライしろと言っているなという「阿吽(あうん)」の呼吸を感じました。

じゃあどうしようかと思っておりましたら、父が、鹿児島大の第2内科、当時の消化器内科の教授が自分の1級上の先輩で非常に親しいものだから、その佐藤八郎教授にお前を入局させてくれと頼んだと。明日アポイントを入れているから会いに行けってね(笑)。

それで、これもまた人生だと。もともと消化器が好きだったわけですし、聖路加病院にいる間は消化器から離れていましたけど、また消化器に戻れる。佐藤先生をとても尊敬していましたし、いい先生というので定評がありましたから。それで、佐藤先生のところに会いに行ったのです。先生は非常に喜ばれて、もうお前のおやじから聞いているから、お前の入局を許可すると。ありがとうございますと言ったその次の先生の言葉が、私にとっては、また歴史的で人生を決める言葉でした。「あのね、お前の入局は今日1日だけだ」と。悪いけど、今日1日だけだ。入局したんだから、俺の命令で、第3内科というのが今度できて、井形という男が東京から来たから、そこに入局しなさい、転科しなさい、とそういう命令です。

只野:出向ですね。

納:それで、私は「恐れながら」と申し上げたんです。私は消化器をしたいから先生の下に来たので、しかも井形先生という方は神経内科じゃないですかと言ったら、そうだと。私は、それだけはお断りします、もうテコでも動くまいと思ったんです。すると、かなり強く言うものですから、これは簡単にはいかんなと思われたんでしょう。とにかく井形君に会ってきなさい。会って、それでもやっぱり帰ってきたいというのだったら帰ってくるのを許そう、そういう妥協案を出されました。

井形先生との出会い

納:実は裏の事情がありまして、井形先生【図4】という方は、東京大学から42歳の若さで教授として来られたんですけど、ものすごい方でしたね。よくご存じと思いますけど、結局、鹿児島大学に来るに当たって、ある決意を持って来ておられました。その決意を当時会った第1内科の金久先生にも、第2内科の佐藤教授にも、両教授に伝えられていたわけです。その言葉をまた私に佐藤教授が言ってくださいました。納君、実は井形という男は並みの男じゃないのを俺は見抜いた。あの男は素晴らしい傑物だ。なぜかというと、自分のところに会いに来たときにこう言った。「自分は鹿児島大学に骨を埋めに来ました。そして、元いた大学からは1人も連れて来ません」。納、わかるか。大体、東大から来る人間からは、東大という言葉が必ず出てくる。とうとう一言も東大は出てこなかった。常に「元いた大学」としか言わなかった。しかも、元いた大学からは連れて来ませんと。東京大学の人間は普通、別の大学に来るときは腹心の人間を連れて来て、そして、向こうから教授のポストなりで呼び戻されるのを待っている。常にあちらを向いて仕事するので批判されてきた、と。

只野:そうです、はい。

納:ところが、それと全く違うことを言った。骨を埋めに来ました。1人も連れてきません。まずは鹿児島大学の中から人材を求めたい。ですから、今ある1内科、2内科から人材を求めたい。それで足らないときは全国公募します。こう言った、と。

しかも、佐藤教授に言わせると非常に不幸なことがうちの医局で起こったんだそうです。隣の医局では10人ぐらいから手が挙がったらしい。ところが、うちの医局では、その話をして誰かぜひ手を挙げてほしいと言った途端に、ある医局員が、我々は佐藤先生に草鞋(わらじ)を脱いだので、二君に仕える気はありませんと大きな声で言ってしまった。それで、誰も手が挙がらなかった。自分としても、そこまで言われるとうれしい気持ちもあるけど、井形君の気持ちを考えると、そうもいかない。そこにお前のおやじから、お前の入局の話があった。お前なら俺とはたった今会ったばかりだから、井形と会ってこい。

只野:なるほど。

納:井形はとても素晴らしい人間だから、できたら入局して欲しい。第1内科から入局希望が出たのに、第2内科から1人も送らなかったというのじゃ、俺の顔が立たん。こういうことなんです。やっかいなことになったなと思って、それでも、私は先ほど言いましたように、消化器を勉強しに来たんだから、会ってから帰ってくることはお許しくださいと言ったら、それは分かった約束するとおっしゃるので、井形先生に会いに行きました。

只野:なるほど。

納:会って、私はもう本当に心底、井形先生の一言ひとことに感動しました。世の中にこんな方がおられたんだと。それで、もう一も二もなく弟子入りをお願いしました。帰って、佐藤先生に「ありがとうございました、感激しました」と言ったら、「お前は出ていくときに何と言ったか」と(笑)。もう散々。でも、とっても佐藤先生も喜ばれて。それ以後、井形先生は佐藤先生に会われるたびに、本当に良い弟子を頂きましてありがとうございましたと、いつも言ってくださって。

私にとっては、その後の長い人生の医療生活の中で、2つのキーワードがあります。日野原先生みたいな、すごい臨床家になりたいというのと、それから井形先生みたいな、ああいう素晴らしい人間性を持ちたいと。その2つのテーマで今まで生きてきたというのが、偽らぬ私の人生です。これが、神経内科を目的として入局したのですかという問に対するお答えです。その答えにこれだけかかってしまいましたが。

只野:神経内科はどちらかと言えば、診断の楽しみはあっても治らない病気が多いから、今でもそう人気のある科ではないですね。それなのに、私は先生がどうして選ばれたのかと思っておりまして、当時はもっともっと神経内科というのは。

納:ええ。もっと人気がなかったですからね。

只野:ただ、今のお話でなぜ先生が選ばれたかというのがよくわかりました。

納:最初お会いするときは、どう言ったら井形先生から断っていただけるかなということを考えながら先生のお部屋に向かったわけです。でも、これだけ言えばいいというのが、「私は41青年医師連合で体制と戦った人間です」で、この一言を言えば、もうわかったと。

只野:もうやっかいものを囲い込みたくない。

納:ところが、私がそう言った途端に、井形先生は、「おお、そうか。君は高橋さんが東大安田講堂事件のときに、教官会の議長として指揮を取ったのは知っているだろう」と。はい、とお答えすると、教官会の議長は、あの当時、2人議長制だったが、君は知っていたのかとおっしゃるから、いえ知りませんでしたと言うと、それが井形昭弘だと。

只野:なるほど。

納:さらに井形先生がおっしゃったのは、「僕ははからずも鹿児島で教授に選んでいただいたとき、気持ちはただ一つだった」と。「あのとき、東大の教授会に対して大学はこうあらねばらないと自分たちは理想論を述べた。それを、自分が教授になったときにどこまでできるか、一生を賭けてやってみようと思って来たんだ」。それに感激しないはずがないじゃないですか。

当直をする井形先生

納:ただ神経内科は、あれだけは嫌いだと思って避けて通ってきましたのでお役に立てません。一般内科とか消化器なら、お役に立てますと言ったら、神経内科は僕が専門だから、あっという間に君に教える。そんなことはもう全然問題ない。むしろ僕が知らない分野を君が歩いてきた。そっちのほうがどんなにありがたいか知れない、とおっしゃいました。

そして、外来ができ、病棟がしばらくして発足したときはわずか10人前後の医局員でしたが、井形先生は私たちにおっしゃったのです。外来の雑用も尿の検査、便の検査も、当然、君たちと同じようにする。ただ、自分の能力は、君たちよりキャリアが長いから、君たちよりも何でも早く済む。だから、患者さんも同じ数だけを割り振って、僕はどうせ早く済むから、後でみんなを指導して回ると。そして、そうされたんですよね。

只野:なるほど。

納:先生は当直も同じように組んでくれ、教授だから当直をしないということが一番いけない。そしたら、さすがに医局員のみんなが、やっぱり先生、それだけはおやめくださいと言いましたが、私はただ一人、いや先生、やりましょうと(笑)。他の医局員も、僕がやろう、やろうと言うから、それはいいんじゃないですか、いいことですと。

それで、学内でもみんなびっくりしたんです。教授が当直を始めましたから。だけど、今度の教授は並の教授じゃないということを、瞬時にして学内にわからせた事件でもありました。

只野:なるほど。

納:半年ぐらいたったところで、もうすごく井形先生はお忙しくなられておられたから、先生もうそろそろいいんじゃないですかと言ったら、ああそうだねと(笑)。それでやめてくださったんです。でも、最初の半年、あれでスタートしたっていうのは、僕は大きな意味があったと思うんです。

只野:そうですね。私もたまたま縁あって1981年に東京から佐賀に来ました。今までの出会いを考えると、どうしても「人の縁、時の運」というのを感じます。

納:そうですね。

只野:何かあるたびに、「人の縁と時の運」だと。今の先生のお話をうかがっていると、まさに人の縁であり時の運であるというのがわかります。日野原先生と出会い、井形先生とも出会い、そして、それが鹿児島というところが井形先生にとっても、やりがいのあった場所だったろうし、先生は地元でした。

たくさんの逸材を輩出する鹿児島大医学部第3内科の人の育て方

只野:井形先生、納先生の教室【図5】は、私の関係する分野だけでも、富山医科薬科(現富山大学)の北島教授とか、それから、鹿児島だったら丸山教授と熊本教授とかちょっと異質の先生が多いですね。例えば、検査の領域でも、丸山先生とか北島先生というのは、全く今の国立大学の臨床検査医学の先生とは違うんです。先ほど先生が言われたように、国立大学、今は独立行政法人ですけれども、多くの検査の先生は出身科の顔を見ていて、いつかそっちに帰りたいと思っている。ですから、いわゆる臨床検査という病院全体のサービス業を仕切れないのです。

納:そう。それが、北島先生は全然違うでしょう? それから、丸山先生も全然違うでしょう?

只野:全然違う。丸山先生も全然違いますね。

納:そこなんですよね。

只野:そうなんですよ。

納:それは、結局、井形先生の、私は鹿児島に骨を埋めに来ましたという一言で代表される井形イズム。私もそうですけど、丸山君も北島君も脈々とそれを引き継いでいるわけ。結局、井形先生の門下を中心に、私の同期生というか、同期、一緒に同じ釜の飯を食った人間を中心に、そして、井形先生が学長になられた後に第3内科に来た人間、井形先生の孫弟子です。そういう中から合計で、今、私以外に12名教授が生まれたわけです。この20年間ぐらいの間に。それがみんな行った先から、またどっかに、どうのこうのということは全く考えない。要するにそこでどうお役に立てるかということのキーワード1つで生きているんです。

例えば、福井医科大学に行った栗山教授も、あそこで本当に学生を育てることに一生懸命です。京都府立医大に行った中川君にしても、そこで骨を埋めるために一生懸命です。他のちょっと固有名詞は出しませんけど、びっくりするような国立の旧帝大系のところから、ぜひ来てくれという誘いがあったときに、彼は断っているんです。要するに、自分はここに骨を埋めに来たんだからと一言で断った。それは井形先生のあのスピリットですよね。

只野:そうですね。それが脈々と続いている。そこから出た先生方の評判を全国の大学の先生たちが知っていて、鹿児島の第3内科から採れ、採ればこういうふうになるということは、全国の多くの医者は分かっていると思います。

納:そうであってくれるといいと思いますけど。でも、結果としては、皆さんに喜んでもらっているからね。

目から鱗の神経内科との出会い

只野:ところが、先生は、神経内科を最初はとんでもないと思っていらした。第3内科での井形先生と納先生のお仕事のうち、ものすごく大きな仕事はHAM(HTLV−I

Associated Myelopathy)【図6】の発見ですね。あれはまさに神経内科領域の病気です。

納:そうですね。井形先生から神経内科を学んだ途端に、私はもう本当に目から鱗というか、こんなにエキサイティングな世界があったのかというのが実感でした。神経内科というのは治らない、診断が難しい、治療法もない、展望がないというのがそれまでの私の考えでしたが、井形先生から学んで先生の指導の下で患者さんを診るようになってからは、何だ、今までとは全く違う素晴らしい世界なんだと思いました。

消化器の時代は、当時はまだ特効薬がそれほどなかったから、胃潰瘍も薬を出して自然治癒するのを見て、患者さんに感謝してもらい治したつもりでいました。ところが、神経内科は違うんですね。例えば、これはパーキンソン病だと診断して、パーキンソン病の特効薬、ちょうどL-ドーパが世に出た直後で、それを患者さんに飲んでもらうと、目の前で良くなっていく。苦労したものが患者さんの幸せに結びついて、目の前で喜んでくださる。神経内科ぐらい医師冥利に尽きる分野はないなと本当に感動しました。

只野:自然治癒を助けていた医療から、きちっとした診断に基づいた医療を。

納:ええ、そうです。その通りです。それで、そのHAMの話をする前に、どうしても井形先生から学んだ最大のことを言いたいのです。先生は、「納君ね、治療法があってがんばることは、これも確かに医師冥利に尽きることだ。けれども、治療法がない患者さんがいらっしゃったときは、それでも、患者さんにとって助けてくれる医師が必要だし、医療が必要なんだよ」と。難病といって、治療法がないから医療が要らないことじゃない。要するに、常に医療は必要だ。そういうときに、2つの方法があって、1つはそれでも医療が必要で、そういう人たちを精神的な面も含めて、あるいはリハビリ領域を含めて助けていく。もう1つは、もし治らない病気があったら、その病気を治す治療法を開発する努力を目の前の患者さんに皆がしていたら、必ず解決されていく。だから、そういう姿勢が必要なんだということを学びました。

只野:なるほど。

納:入局して1年たったとき、国立療養所南九州病院に筋ジストロフィー病棟ができたので、神経内科胃腸病棟医長として行きました。まだ神経内科を学んで1年しかたたなかったけど、井形先生が誰か希望者はいないかと聞かれたときに真っ先に手を挙げていました。これはやっぱり自分が適役だろうと信じて。ちょうどその1年間で、神経筋疾患、神経難病の宮崎、鹿児島、沖縄の疫学調査を完了しましたからね。わずか1年ぐらいで半ば終え、筋ジス病棟に行っている間に完了しました。ですから、患者さんの顔まで全部覚えている自分が一番適役だろうなと思ったのです。赴任直後から患者さんを計画的に入院させることができました。

その中で、患者さんから頂いたメッセージ「できることなら、もう一度歩いてみたい、もう一度走ってみたい」という切なる願いにどう応えるか。私は割と運命に従順なものですから、じゃあ一生、難病のための医者をしようかと考えました。すると、研究も必要だというので、結局、東大の江橋節郎先生の下へ半年間の留学に行ってこいと井形先生がおっしゃったのです。その中で、杉田秀夫先生という方に出会いました。当時は神経内科の助教授で、その後、国立精神・神経センターの総長にまでなられて、今、名誉総長ですけど、その杉田先生の薫陶も受けることができました。まさに江橋先生の学問に対する、ものすごい極限の世界を追究しておられる、そういう姿勢も学びました。

メイヨークリニックへの留学

納:そういう流れの中から、結局、筋萎縮症を解決するには、日本のナンバーワンのところで学んだものですから、さらに世界のナンバーワンからも学びたいと思うようになりました。それには、あの先生しかいないというのが、メイヨークリニックのエンゲル先生でした。そのエンゲル先生がたまたま日本に来られた機会【図7】に鹿児島にお寄りいただいて、鹿児島の筋萎縮症の患者さんたちをずっと診ていただいた仲です。そういうご緑で、今度はメイヨークリニックのエンゲル先生のもとへ留学が決まりました【図8】。

エンゲル先生が来日されている間、私は井形先生に留学したいとプロポーズしていいものでしょうかと聞いたら、駄目だと。いいか、今そういうプロポーズをしたら、そのために一生懸命お世話していると誤解される。僕らがエンゲル先生に来ていただいて、こうして患者さんを診ていただいたのは、患者さんの診断につながって、患者さんの幸せに結びつけようと思って努力したんだ。だから、今、プロポーズしちゃいけない。エンゲル先生が帰られて1週間ぐらいして、それから手紙を書くのならオーケーだと。そして、書いたらすぐ返事が来ました。来いと。で、実現したのです。

只野:メイヨークリニックにはどのぐらい?

納:2年と8ヵ月いました。

只野:それじゃ、十分にひと仕事できましたね。

納:筋萎縮症関係の仕事をさせてもらって、非常にありがたいとことに、帰る直前には米国の筋ジストロフィー協会での記念講演の場まで与えられるという名誉も頂きました。

HAMの発見

納:留学から帰ってきてからも筋萎縮症一本でいく予定だったのですが、実際、そういうような形でしたけれども、昔から延々とやってきた疫学調査も続けていきました。その中から、変な病気が抽出されてきた。それが、結果的に後から見るとHAMなんです。それをずっと追いかけているうちに、いろんなきっかけがありましたが、鹿児島に多いレトロウイルスのHTLV-Iで起こっているところまでたどり着き、新しい1つの疾患概念として報告すべきだというので発表したわけです。

只野:ATL(成人T細胞白血病)は九州に非常に多い病気ですね。今までも多分多くの医者は、HAMという病気を診ていたはずです。しかし、先生があれは新しい1つの疾患概念としてつかまえたわけですが、そのきっかけは何だったんでしょう。

納:それはもう極めて単純なことです。何やら1つの癌性脊髄麻痺の中でもこれまでの教科書には書いてないなと思いながら、でも、実際の変性疾患というのは教科書どおりじゃないのが当たり前だと思って、新しい病気という概念は最初なかったんです。ところが、たまたま病棟に入院していた同じ症状の患者さんの髄液の中に、ATLと似た細胞があるのを担当の病棟医が気づき、私も相談を受け【図9】、あれ、この患者さんATLだろうかとずっとチェックしていくと、どうもATLじゃない。この方はキャリアに過ぎない。末梢血もそのATL様細胞はあるけれども、これはどう考えたらいいんだろう。関係があるかもしれないし、たまたまの結びつきかもしれないと言っていました。

そうすると、2例目でも同じことがありましたから、あれっと思い、そうこうするうちにもう1例、同じことがありました。豊倉康夫先生がおっしゃった有名な言葉がありまして「1例いつもと違うことに出会ったら、記憶にとどめておきなさい。2例見たら、ひょっとしたら意味のあることかもしれないと思いなさい。3例同じものに出くわしたら、ただごとではないかもしれないと考えなさい」と。豊倉先生のそういう講演がありました。

3例だから、これはただごとではないかもしれないというので本格的にサーベイしたら、やっぱりほかの集団に比べて、けた外れに有意差を持って陽性率が高い。もうけた外れでした。陰性例もありましたけど、その対象群に比べて、けた外れに高い形で陽性ですから。後で分かったのですけれども、やはりHAMではなくて、HAMととても似た変性疾患もあるようだということになりました。いずれにしても、きっかけはひょんなことからでした。

只野:でしょうね。例えば疫学の調査をしてたくさんそういう患者を診ていたという経験も何か影響がありましたか?

納:それはありました。でも、これはそれほど大きな意味はないだろうと捨てていました。記憶には残っていましたが、そういう経験があったから、いざ調べようというときには膨大なリストがあるんです。だから、あっという間にいろんな仕事ができました。

検体の保存・記録の保存・患者を見る目が導いたHAMの解明

只野:HAMの場合には、歩行障害と排尿障害と感覚障害。

納:そうです。

只野:排尿障害というのは普通の痙性麻痺では?

納:ないです。ですから、それは、最初から井形先生と問題にしていたことです。だけど、変性疾患というのはこんなもんだよな、教科書どおりにはいかんのだよな、というのが、あのころの私たちの共通認識でしたね。

只野:もう1つは、過去に遡って先生たちが診ておられた、今まで痙性麻痺として分類されていた疾患を、カルテを繰って調べ直したということですけれども。

納:そうです。

只野:私は鹿児島大医療情報部の熊本教授と同じように、佐賀ではカルテのことをやらされていたもので、いかにカルテが大切かという話をする際に、必ず鹿児島大を見ろと言います。新しい病気の発見はきちんとした記録があって、それを調べていくうちに、普通の痙性麻痺じゃなくて、同じグループの中に排尿障害と書かれている症例だけを除けておいたら。

納:結局、痙性麻痺がある中で臨床的な特徴があるのに限っていくと、限りなくほとんどが陽性になっていくんです。それでも陰性例はありましたけど、それはまた後で説明がつきました。

只野:ですから、検体をきちんと扱うのはとても大切なことですね。

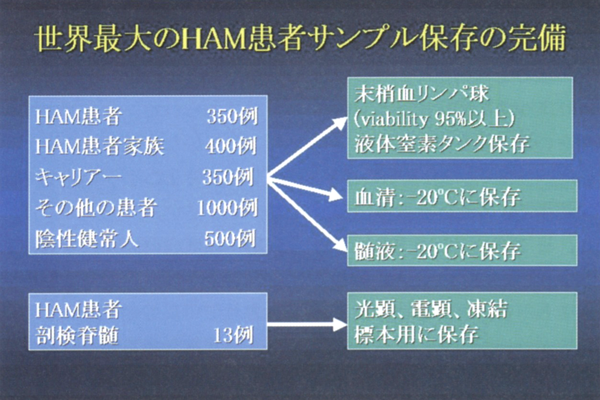

納:ええ。それと、もう1つ大切なことがあります。カルテも大事ですけど、私たちの医局の場合は、割と早い時期に杉田先生の薫陶を受けたり、江橋先生の薫陶を受けたものですから、臨床検体を保存することがいかに大事かを理解していました。井形先生も同じことをおっしゃっていて、かなり初期の時代から髄液とか血清、髄液も患者さんのデータと一緒にずっとナンバーリングをしてストックするシステムを作っていました。そのことも、ものすごく研究推進に役立ちました【図10】。

只野:将来、検体が役に立つというあてはなくても、きちっと臨床検体を保存しておくことと、それから、もう1つはカルテをきちっとしておくことですね。

納:記録の保存と、検体の保存。

只野:保存ですね。

納:後で思えば、それができていたというのは、研究の進展が早かったですね。

只野:作業が早くなりますね。それときっかけとなるのは、患者さんの臨床状態を見て、おかしいと思うところに気がつくというのが大切です。

納:それは井形先生の1つの方針でもありました。第3内科が発足したときに、本当に小さなプレハブ住宅の、2階建ての半分が麻酔科で、半分が第3内科。その中に教授室から医局、実験室まで全部、当直室まで。それはもう大変です。とても実験ができる状況ではありませんでした。それで、疫学調査に力を入れていくということで一生懸命になっていましたから、そのデータをずっと残していたわけです。それもよかったですね。

只野:そうでしょうね。われわれの検査の領域でも、例えば、マクロアミラーゼ血症は血液中のアミラーゼが高くて尿中は低い理由を調べたら、血中のアミラーゼに免疫グロブリンがついて分子量が大きくなっているから腎臓から排出されないためとわかりました。今はほとんどの酵素にそういう状態がありますから、CKがうんと高い人がいて、時々、心筋梗塞と間違えられたりする、あるいはALT(GPT)だけ高くて肝疾患と間違えられたりする人が出てきます。

納:でも、その走りを先生は。

只野:私は1つの新しい病気の発見は、ちょっとしたきっかけに気づくのが大切で、新しいものを見つけるのは、患者を診る目の力だと思います。それは、多分、日野原先生のところに先生がインターンで行かれたとき、1人の患者さんの所にいろんな科の先生たちが集まって、勝手なことを言ってディスカッションをする。そして徹底的に患者を診るということを学んだからですね。

納:そうですね。聖路加ではそれを学びましたね、日野原先生から。

日本・世界におけるHAMの現状。HAMは種族に保存される

只野:そういうことですね。今はATLの患者自体が新生児の授乳期の対策で少しずつ減ってきていますね。

納:少しずつ減ってきていますけど、それでも、やはりまだ鹿児島では患者さんが多いんです。ご存じと思いますけど、この病院の血液の宇都宮先生が編み出した、化学療法をしながら肝細胞輸血というやり方です。いわゆる骨髄移植といった言い方でもいいですけれど。昔はもう治らないといわれた病気が、条件が合うと治る病気になりましたから。

只野:なるほど。感染経路として、母子感染の場合と、輸血で感染する場合があります。輸血の場合はものすごく発症が短いですね。

納:そうですね。輸血のほうが、HAMの発症は短いです。

只野:あれはウイルスの量ですか。

納:私はそう思っています。それじゃ、なぜATLは輸血で起こらないのかと。

只野:ええ、ええ。

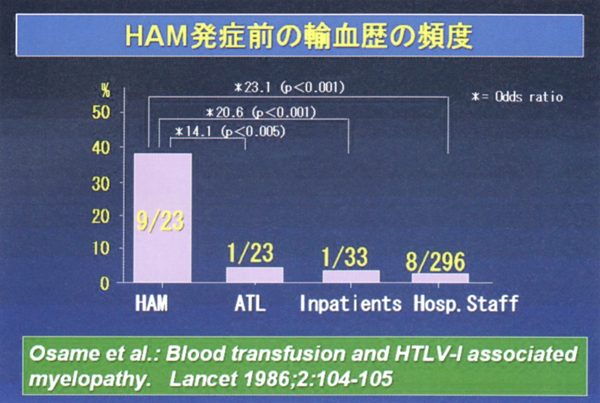

納:これはもう極めて簡単な答です。癌化のメカニズムには、どうやらそれなりの時間がかかるみたいです。もちろん入ってすぐ起こる人もいるかもしれませんが、統計を取ると有意差が全然出ません。輸血を受けたグループと受けていないグループで、ATLの発症率の差がないわけです。HAMの場合は全然違うわけです。それから、HAMの患者さんの輸血歴のパーセントは、当初結構高くて、後になってだんだん母数が大きくなったら減っていきましたけれども、それでも10%を超えていました。最初のグループの中の輸血歴は4割だったんですよ。輸血由来の人の場合には早く起こるから、大学病院に入院してくるグループにはそういう早い発症の人が多くて、輸血歴が多かったということみたいですけど。

只野:なるほど、なるほど。

納:いずれにしても、ATLの患者さんの過去に輸血歴のある割合と対象集団でのその割合とに差がありません。HAMでは確実にあるんですよね【図11】。だから、ATLの場合にはどれぐらい長く感染状態を続けたかで、癌のリスクができるんだという。

只野:もう1つ興味あるのは、全く同じ病気がカリブ海のある地域で多発しますね。

納:そう、そう。向こうではTSPと呼ばれていますね。熱帯性痙性対麻痺。

只野:あれはなぜあの地区に?

納:あそこにキャリアが多いからですよ。単純な理由です。鹿児島ほどは多くないですけれども、やっぱり向こうでも多いんです。ブラジルにも非常にHAMが多くて、これもあそこら辺にキャリアが多いからです。それから、トルコのカスピ海の近くにマサジという部族がいますけれども、そこもものすごくHAMが多くて、やっぱり鹿児島と似たようなキャリアの多い地区なんです。ですから、キャリアの多いところに、この病気が存在するのです。

只野:ただ、その何カ所かは人種が全く違いますね?

納:はい。人種の差を、壁を超えて、とにかくキャリアだったら起こると。

只野:キャリアが集中しているというのは、何か。

納:一番大きなのは母子垂直感染ですから、どうしても種族に保存されます。

只野:保存されるわけですね。

納:はい。ただ、キャリア当たりの発症事をみると人種で違います。なりやすい、なりにくいには素因があるんです。

その素因に関して、私たちは今、膨大な仕事をほぼ済ませつつあって、明らかに遺伝子レベルでの素因をたくさん見つけています。

只野:そうですか。私も先生と同じで、ECMGを受けて、向こうでインターンとレジデントをしました。若い医師たちは一生の間に1つでもいいから新しい病気を見つけられたらと思っています。そこで、何か今までの経験と違った臨床症状があると徹底的に追究しようとします。しかし、ほとんどの場合は既に解決済みのこと。だけど、そうやっていくことで、医学の1つの進歩があるということをよく若いレジデントたちに話しています。先生たちの鹿児島第3内科の井形イズム、納イズムというものの伝統は、そういうところにあるのかもしれないですね。

納:そうですね。ただ、私たちが言っている井形イズムは、新しい病気を発見しようというのは目的ではなくて、目的はやっぱり目の前の患者さんの役に立つということだから、結果としてそういうことも起こってきたなという。

只野:そうですね。先生が最初に出会った日野原先生は臨床家として独特の世界を作っている。井形先生も、患者に対してどうするかという。

納:そうです。

只野:それを徹底的にやるから、結果として出てきた。

納:いろんなことを覚えましたけど、でも、その基本が。

只野:そこですね。

臨床研究は患者さんを助けるため

納:研究のための研究はするなというのが、井形先生の口癖でした。研究のための研究をしちゃいけない。常に患者さんを助けようと思って一生懸命何かをしているうちに、臨床研究でも、それはあくまでも臨床研究は患者さんを助けるためにというキーワードから出発していないといけないというのが、井形先生の口癖です。

只野:そうですね。本当の臨床研究にならないですね。

納:データを集めるための、要するに研究のための研究をするなというのが井形先生の掟でしたね。

只野:ただ、大方の今の大学院制度をみていると、臨床研究は研究として非常に低いところに位置づけられている。しかし、私たちだけがそうなのか分かりませんが、佐賀で日野原先生に顧問になっていただいて佐賀医大のカルテを作ったんです。日本の国立大で最初に、1冊のカルテに患者を診た医療従事者全員が書くというルールにしました。

納:素晴らしい。

只野:たまたま古川先生という初代の学長が、お前はアメリカでレジデントしたんだから、向こうでカルテを書いただろうと言って。伊藤という胸部外科の教授もレジデントを同じころにしていたのですが、あいつは臨床で忙しい。お前は検査で暇だろうからカルテも見ろというので、1冊を全員で書くように作ったのです。

納:素晴らしいな。

只野:私が若い医師たちによく言ったのは、メイヨークリニックはメイヨー兄弟が書いたカルテが、いつでも見られるように整備されている。また、メイヨークリニックの臨床研究は、なぜ一流誌に通るかというと、カルテの質の高さだと。だから、君たちの時代には駄目だけど、10年、15年たったら必ず君たちの書いたカルテで誰かが学位論文を書けるようにするから書いてくれと言い続けました。それが12年目だったと思うのですけれども、1つば麻酔科から、もう1つは消化器内科から学位論文が出ました。ところが、38票の教授票のうち10票ぐらい反対票が出たんです。いつもの審査では、例えばネズミのDNAか何かの論文はいつも満票です。たまたまそのとき、麻酔科教授だった十時忠秀というのが。

納:ああ、十時さん。あの方はすばらしい男だから。

只野:十時教授が次の教授会のときに手を挙げまして、「前回の大学院教授会で麻酔科から出した論文と、消化器から出した論文に対して批判が多かった。が、いいですか。消化器の論文はアメリカのDDW(Digestive

Disease Week:米国消化器学会議)、それから麻酔科の論文はアメリカの麻酔科の若手奨励賞をもらった。それが何で10票も反対されるのか。そんなに臨床というのはいかがわしいと思っているのか」と教授会で言いまして、みんなシーンとしました。先週、十時の退官記念がありまして、私も呼ばれて、あのとき十時さん面白かったね、というと、やっぱりあのカルテですよと言われました。

納:すごいな、先生は。いい仕事をされましたね。それはものすごく大事なことでね。

只野:そういう点ではとにかく聖路加が断トツで、昔、日野原先生のところに高校を出たお嬢さんが入ってきて、彼女にカルテの管理をやらせようとボストンに行かせました。それまで外国に出たこともない、英語もしゃべれない人です。その人が、あの聖路加のカルテを作り上げたのです。それで、あそこは最初から1冊のカルテにみんなで書くというシステムになった。今は電子カルテになってしまいましたけれども。佐賀も電子カルテになりましたけれど、それでもまだ1987年の10月に開院した1号のカルテからすべてそろっています。

納:いや、頭が下がる。

痛風になって色々試してみた

只野:少し痛風のほうに、話を移していきたいと思います。今まで、先生は患者さんを診て治すことから、患者になったときに何か感じることがありましたか。

納:そうですね。実際には私が最初に痛風になったのは、病院長のときでしてね。今から言うと6年前じゃないかな。6年半前だな。それまで私は病気を知らない人間でしたから。だから、え? 俺でも病気になるのかと、まずはびっくりしました。でも、いろいろ考えているうちに、いい機会だから、これはちょっと自分で試してみるかと。それからでも遅くはないわけで。それで、いろいろやってみたんです。

只野:やってみた。

納:ただ、マススタディじゃないから、あくまでもこのたった1例ですから。1例だけど医者が本気で自分のデータをチェックするとなると、普通、僕らが気づかないことに気づいてくるんですね。一番大きな出来ごとは、尿酸値は毎日動くということです。尿酸値というのは、1ヵ月に一回チェックすると少しはデータの動きがあるんですけど、あまり動かないですね。それで、そんなもんだと思っていたんです。

例えば、クレアチニンの値だって、みんなあんまり動きませんし、同じようなもので尿酸値も動かないのは当たり前と思っていました。実際に自分がチェックし始めると、驚くほど動く。毎日のように測っていくと、アルコールを飲んだ翌日が必ず上がるし、ちょっと飲まないと下がる。こんなにも自分の生活様式に連動して変動するのかというので、それは私が驚いただけじゃなくて、痛風の専門家の先生方が、私のデータを見て同じように驚いておられましたね。やっぱり自分たちは、これほど頻繁にチェックしないからわからなかったと。

何でも基準値にまで下げるのが良いことか?

只野:そうですね。私も1984年に痛風になりまして。

納:あら。

只野:81年に新設で佐賀に赴任したのです。検査室を自分で作らなきゃいけない。診療録のこともあり。

納:それはストレスだな、やっぱり。

只野:先生のご本を読むと、私も酒が好きで、先生ほどじゃないけどかなり。

痛風の発作を起こしたので、すぐ排泄抑制型か産生過剰型かを自分で調べました。産生過剰なのでザイロリックを飲み始めました。大体、尿酸は分子量からいくと、水に溶ける限界が7.4ミリグラムくらいですから、血液は水じゃないのでもっと高くても、すぐには結晶になりませんけれども、やはり少し下げたほうがいいかと思って飲み始めました。

ただ、次の年にアメリカに行って、前に一緒にレジデントをしていた友人に、痛風になったと言いましたら、薬を飲んでいるかというので、飲んでいると答えたら、あんまり下げるなと言うんです。どうしてだと聞いたら、タイプAという性格があり、先生も書かれているように、責任感が強く、意欲的で、攻撃的で、積極的性格だそうですね。彼が言うには、尿酸は脳を刺激すると思っている。尿酸が高いからタイプAなのか、タイプAだから尿酸が高いのか、そこはよくわからないけれども、下げると特に中間管理職は非常におとなしくなるので、下げすぎるなと言われました。

納:やっぱり先生は自分が痛風をされているから、そんなに詳しく、驚くほど詳しく分析をしておられます。だから、僕が悩んだことを、やっぱり先生も一緒で悩んでおられるからね(笑)。

只野:随分勉強になったのは、1つは、簡単に患者に対して基準値まで下げるというのが本当にいいことかどうかを、彼に言われました。もちろん尿酸の結晶が析出するようでは困るけれども、ぎりぎりの限界まで下げるのが医師のさじ加減の妙味でしょう。これが薬を出す医者の大切な仕事で、血圧のコントロールも同じだと思います。

納:本当に痛風、高尿酸血症の人、痛風の発作を起こした人でも、起こさない人でも、高い人に薬で急に下げると、ものすごい高頻度で発作が起こります。清水徹先生の説が私は正しいと思います。要するに、農家の屋根で日が強いと雪解けで雪が落ちるように、それまで高くて安定を保っていた痛風結石関節膜内にへばりついていたものが、尿酸値を下げると、それがばらばらっと落ちる現象があるんだと。そうすると、粉々になって落ちてくる。それを異物と思って白血球がそれを貪食し、それを引き金にサイトカインカスケードが起こっていわゆる痛風が起こる。だから、雪解け、ばらばらっと落としてはいけないんだという。急に下げると落ちやすくなるという、それを清水先生が言っておられて、さらにそういう写真を関節鏡で撮ったりされている。だから、なるほどと思ったんです。確かに、急に下げちゃいけない。それから、上がり過ぎてこの結石層が厚くなっても落ちやすくなってくる。急に上がったり、上がり過ぎたり、急に下げたりがいけないんです。

自分が病気になると薬をよく考えるようになる

只野:私はたまたま、夜、痛くなって、朝、整形外科に行ったら、当時の教授が「只野さん、わかるでしょう、自分で。あんたは自業自得だよ」と言われたのです。それで「ものすごく痛いでしょう」と言うから、私は「痛いです」と答えました。非ステロイド系の鎮痛剤もあるし、あなたの段階はまだ初期だからコルヒチンでも飲みますかと聞かれました。先生はコルヒチンを飲むと痛みはなくなるけど下痢しますよ、とこう言う。ただ、検査でコルヒチンというのは染色体の分析に使います。染色体分析ではちょうど分裂中期になった細胞を見つけて、顕微鏡で見ながらコルヒチンを掛けると、そこでばたっと分裂が止まります。それを知っていたものですから「コルヒチンを飲んだら、骨髄の中で血球の分裂が止まるんじゃ

ないか」と思って、「いや、もうコルヒチンは結構です。3日ぐらいは痛くとも我慢します」と言いました。薬を、われわれは安易に出していますけども本当は危ないものですね。

納:そう。

只野:自分で病気になって、薬の効能と副作用を見ると恐ろしいですね。

納:そう。だから、自分が患者になって一番思ったのは、何げなく出していた薬も自分のこととなると真剣に、全部、副作用もいちいちチェックするじゃないですか。それはやっぱり本当は患者さんに処方するすべての薬をそれだけチェックしなきゃいけないということを学びましたね。

今まではプリン体が過剰に悪玉にされてきた

只野:そうですね。先生はもう1つ、俗説というか、アルコールは敵という世間の概念を自分の人体実験で打ち砕きましたね。

納:いや、それはちょっと過剰評価で、アルコールが敵だという概念を打ち破ったんじゃなくて、アルコールはやっぱり尿酸値を上げます。ただ、少ない量だったら、むしろプラスに、いわゆるリラックス効果もありますから。だから、酒の量で1.5合以内ぐらいだったら、上げないどころかむしろ下げるし、ビール換算でも、750mL以内だったら、その入っているプリン体の量もそれほど影響を与えない。ただ、プリン体自体が影響を与えないのかというと、白子をがばっと食うとぽーんと上がります。酒が上げないのかというと、そうじゃなくて、ちゃんと上げてくれます。ぽんと上がります。だから、量よね、つていうことです。

只野:ですよね。私も先生のご本を読ませていただいて、今日対談を前にしていろいろ教科書的なものを調べてみたんですが、やっぱりアルコール、特にビールなんて書いてあるわけです。

納:まだ書いてあるんですか。

只野:まだ書いてあります。

納:私が本を出してから、ビールが過剰に悪玉になっているのは、だいぶ和らいできていると思っているんですけど。

只野:レバーとかイワシとか干し椎茸というのは、もちろん多いですけれども。

納:ただあれも、余談ですが、イワシが多いとかもそうです。それこそ干し椎茸が多いというのもとんでもない話で、乾燥重量で比較するから多いんで、あれを水に戻せば何のことはないんです。

只野:自分の病気でないと、例えば痛風になったことのない医者だと、かなり危険な薬でも安易に出しますね。

納:そうです。私も実は痛風になった直後は、一生懸命、料理の本を買って、こいつはこれがいけないんだって家内にも読んでもらってその通りしていました。しばらくして、自分でよく勉強を始めてから、この食品換算表のこの乾燥重量、これがいけないんだと(笑)。

只野:換算の仕方とかね。

納:それと、プリンは確かに上げるんだけど、少し過剰にプリンが悪玉になっている。解釈しているのはちょっと過剰だなと。

只野:そうですね。

尿酸の測定精度は先人の努力の賜物

納:それと、もう1つ、私が思ったのは、薬を飲んで治療すればほぼ正常化するのだから、薬を飲んでいるとき私の場合は何を食べても上がらないです。

只野:先生のこの部屋いっぱいになるような記録【図12】を見ました。尿酸は、検査の領域から言えば、本当に測定誤差1%以下ぐらいの非常に精度が高く測定できます。

納:そう。それも驚きました。最初は、これは測定誤差じゃないかと疑って、同じ検体を違う日に3つの検査室センターにして全部同じ値になったから、ものすごく尿酸値って正確。後で調べたら、尿酸はその代表的なものらしいですね。

只野:これは、先人の努力というか、30年ぐらい前の虎ノ門病院に北村先生という検査部長がいらっしゃいました。先生は東大の化学を出て、検査の精度に徹底的にこだわったのです。理由の1つば、当時虎の門病院で痛風患者を診察していた御巫清允先生が、あんたたちの検査じゃ痛風の患者が診られないと検査室に言ったことです。当時はもうがたがたです。15%ぐらいの測定誤差がありました。それで北村先生は徹底的に精度を上げることに取り組みました。日立が大型の自動分析機をやっと出し始めたころのことです。

納:ここでまた日立が出てきて、御巫先生が出てくる(笑)。

只野:検査データは信用ならんといわれ、北村先生が第一化学(現積水メディカル株式会社)に試薬を作らせて、日立に温度管理とか、検体量とかでめちゃくちゃに厳しい条件を課して、分析法を確立していきました。

納:でも、それが今は日本では標準に?

只野:日本全国、全部同じ方法で精度もほとんど同じです。

納:全部ですか。そうですか。

只野:はい。もう1つ余談があります。肝臓内科の先生が、ある病室の患者だけがAST(GOT)とALT(GPT)が少しずつ下がっていくことに気がついたのです。4人部屋全員です。よくよく調べたら、ステロイドを飲むと気持ちが悪くなるので、みんな捨てていたのです。北村先生たちの徹底した精度管理によって、検査のデータが非常に正確だったために、それがわかりました。昔は酵素の測定値は20%ぐらい誤差がありましたから。

納:すごい話だね。

只野:その後、ステロイドをスッパリ切るという肝疾患治療法を、虎の門の肝グループが出しました。正確な検査データが手に入ることが大切で、普通の検査室だったら当時はわからなかったかもしれません。現在、尿酸の測定誤差といったら、ほとんどゼロに近い。そのためアルコールだとか、ちょっと肥満になると少し上がってくるとか、ストレスがかかると上がるのがわかるわけです。

私、退官前は丸山先生の講座の非常勤講師をしていて、1年に1回、ここ鹿児島大の学生を教えていたときに、検査データはとにかく精度がしっかりしてなきゃ読めない、精度がガタガタでは駄目だと教えました。ただし、データの変動要因はいっぱいあるので、それこそ眼光紙背に徹するというか、じーっとデータを見て推理するのが面白いということを教えました。まさに先生の痛風の検査を通じて、検査というものの精度が非常に高いとか、実に自分の体の状態を尿酸ですら、表現しているというのは非常に面白いことだと思います。

先生は高尿酸血症という1つの病気を持っているわけですけれど、それでも快適に過ごせるという過ごし方は、何かコツのようなものはありますか? ストレスを避けるとか、少なくするとか。

納:いや、いや、もう本当に恥ずかしい話ですけど、私の場合には排出抑制型ですから。ユリノームを最小量の25mgを1日1錠飲むだけで、どんなに浴びるほどアルコールを飲んでも、びくとも上がらないわけです。あのちっちゃな粒をたった1錠飲んでいるだけです。もちろん私はやっとストレスフルな教授職が終わりましたし、あと、もう少ししたら薬はすぱっとやめて、上がらないのを確認する作業に入れるかもなと思っています。ただ、酒の量を1.5合以内に、それができるかなと、ちょっと悩んでいるところです(笑)。

只野:それが、一番難しい。私も2合ぐらいにすればHDLコレステロールも高くなるとか、勝手な理由をつけています。今は良い薬があれば、きちっとそれを飲むことですね。

納:そうです。それと副作用のチェックは時々やると。

医療に対する見方を変えた4ヵ月の入院

只野:病院長、あるいは教授職という非常にストレスのかかるものから、今度は今村病院分院に来られて、ここで「夢追い外来」を作られました。ネーミングはどこから付けられたのでしょうか?

納:実は最近は「夢追い外来」という言葉を表に出さずに、日曜予約診療というぐらいの軽いスタンスにしています。ただ、なぜ最初に「夢追い外来」と呼んだかといいますと、これはもう井形先生の井形イズムの流れですが、要するに医療ってサービス業じゃないですか。サービス業の、例えばデパートだって日曜日に休むデパートってないですよね。そうすると、同じサービス業が日曜日もやっているのに、最もつらい立場にある病人に対するサービスが、比較的自由な日曜日にないというのはおかしいじゃないかということがスタートなんです。

先ほどの痛風との闘いというのは、僕にとってある意味、心の浮き立つ闘病でした。ところが、その後病院長をやっていて、痛風発作が起きた1年後です。もう病院長職がぎりぎりでいろんなことが壁にぶち当たり、主に文部科学省との折衝ですべてが思うに任せず、そういうぎりぎりの緊張感の中でとうとう過労の極限みたいな状況になり、倒れて仕事ができなくなったんです(病名は高血圧)。そして、入院しました。そのとき、私にとっては単なる闘病というのを超えて、これで復帰できないかもしれないというような、そこまで考えたんですよね。そういう入院生活の中で、主治医の先生、看護師さんたちの心のこもった医療に触れ、ああ、そうか。俺はなんと足らなかったんだと。これまでの自分の医者としてのですね。

幸いにして4ヵ月で退院でき、退院してきたときに、いわゆる普通の回診ができなくなっちゃったんです。みんなを引き連れての回診ができなくなって、教授回診もやめて、数人で必ず患者さんの横に腰掛けて語る。そういう回診しかできなくなりました。精神状態がです。とにかく、今までの回診は患者さんの視点でやっていないんじゃないかと。やっぱり目線を同じにし、こうしてゆっくり。普通の教育回診とか専門医回診などはグループ分けして行い、私だけはのんびりと婦長さんと病棟医長の3人で回診させてもらったのです。そして、その代わり、回診前も回診の後も徹底的に討論をして、教育という意味では手抜かりがないように。結果的には皆さんから感謝されました。学生からも教師陣からも。患者さんはもう勿論ですけれども。

結局は、その延長線上です。その当時、既にここの今村病院分院に、私たちの教室員により24時間365日診療を始めていました。それだけじゃなくて、救急の患者さんの受け入れだけじゃなくて、ゆっくりと診ることを日曜日にも大学でやろうかなと思ったんですが、あの当時はシステム上なかなか難しかったんですね。それは退官してからだなって。ですから、在職中の夢を退官後にかなえたいという夢追いだったんです。

只野:なるほど。

納:ところが「夢追い外来」という意味じゃ、それはあなたの勝手な夢でしょうと言われるのが嫌になってきて、夢追い外来の言葉を今はちょっと抑えてきたんです。外来にもその言葉はなく、1時間枠の予約診療と、日曜日もやります、そういう形に切り替えたんです。

只野:過度の疲労とストレスで高血圧になり倒れた4ヵ月間の入院生活は、医療に対して見方を変えましたか。

納:ええ。もうまるで見方が変わりました。痛風のときの「変わった、やっぱり医者は患者にならないといけない」と言った、あれはまだ甘ちょろかったと。

只野:そうですね。私も退官する前の年、2001年に大動脈解離を起こしまして。

納:大変なことだわ、それは。

只野:私は先生ほど早くありませんが7時には病院にいる習慣です。病院は車でうちから5分ぐらいのところですけど、運転していたら、左上腕が痛くなりました。しばらくすると治って、駐車場に車を入れたときに、今度は左胸部が痛くなったんです。救急外来まで自分で歩いていって、大串君という若い医者がいたので、俺、何か心筋梗塞かもしれないからちょっと心電図を見てくれとお願いしました。すると、先生これは心筋梗塞と違うと言われてエコーを撮ったら、大動脈が少し広がっているようなので、すぐに、私が佐賀でつくった診療支援システムでデータを手術部に上げたら大動脈解離と診断されました。ちょうど私と同じ大動脈解離の待機患者の手術のため、人工心臓のプライミングが終わって、いよいよ患者を入れるというとこに、私が代わって入りました。伊藤教授という、私と同じころアメリカで胸部外科のレジデントしていた先生に執刀していただきました。

3週間入院しましたけども、いろんなことを考えました。私は院内感染対策委員長としてお見舞いに花を持ってくるのは止めようと決めました。白血病の患者さんとか免疫不全の患者さんがいますので、古くなった花についた緑膿菌は危険です。入院して、最初に何が来たと思いますか? 看護師、看護部から大きな花束です。

それから、心臓の手術ですから、手術後すぐはお粥ですけども、2、3日すると、すぐに普通食になりました。ところが、最初にレモンの切ったのがデザートに出るのです。挿管しましたから喉に刺激のある食べ物はいけません。高い金を出して給食システムを作ったのに患者情報を何も見ていないことがわかりました。

納:なるほどね。

只野:それから、4階に胸部外科病棟があるのですけど、病棟からレントゲンまで看護師が車椅子で送るというので、歩いていくからいいと言ったんです。ところが、途中にひと休みする椅子がないんですよ。廊下のどこかに椅子を置いて休んで行くべきだと言いましたが、当時の看護部長が、いや、邪魔になるとか言って入れてくれませんでした。ところが、それから3年後に、その看護部長が膵臓がんになりました。見舞いに行ったら、只野先生が言ったことがよくわかった。私は放射線に行くのに、ものすごくつらい。やっぱりああいうものは、あっちこっちに置くべきだと(笑)。それは、患者になってみないとわからない。

納:いや、すごい。それはもう全く同感で。やっぱり大きな病気で入院して初めてわかることがありますよね。

只野:我々は医者ですから、ある程度予測がつきますけども、患者さんにしてみれば、どんなことで入院しても大変なことです。患者さんにしてみたら、医療人がきちっとした対応をしないと、早く治るものも治らない。あるいは、不満を持ったまま退院することになりかねないと思います。先生が、今の外来で1時間かけて患者さんを診ているというのが。

納:そう。そして面白いことに、日曜日に、朝8時半から12時半まで4人患者さんを診るんですけど、そのことによる収入というのはもう極めて少ないわけです。ところが、経営的にはさらなるマイナス面がありました。一緒に救急をやっているじゃないですか。そうすると、その時間帯は時間外収入が取れないんですよ。救急のドル箱であった、いわゆる救急としての加算点数が取れないから、僕がやればやるほど完全にマイナスです。それは悩んだんですが、しょうがないと。

只野:いや、今の診療報酬からいくとマイナスかもしれませんが、今、先生がおられる今村病院分院がそういう医療をやっているということが大切なんです。

納:患者さんから感謝されているし、それでいいじゃないかと。

只野:そうですよ。

納:それで、加算が取れないから診療の質、救急が落ちるかというと、何も変わらないです。

只野:変わらないですよね。

納:しかも、それを年間でいくらのロスになるかを計算したら、大したことなかったんですよ。

只野:先日、日立クリニカルアナライザーM40のカタログをお送りしたのは、今は4検体一緒に測れますけれども、1検体15分で20項目ぐらいその場で検査結果が出る機器【図13】を知っていただきたかったからです。

納:これもすごいよね。

只野:1時間も時間をかけて診察しているのだったら、ゆっくり何項目も検査ができますから。

納:すごい話ですよね。

只野:私は最初に北島先生のところへS40を持って行って、「診療の原点は診察室にある」という対談をしました。彼は、お父上が四万十川の奥で開業をしておられるそうです。診察室に顕微鏡と試験管があって、尿の蛋白を見たりしていたんだそうです。彼は富山医科薬科に来て、そこには大きな検査の機械がありましたがさらにS40を買いました。そして学生に、例えば全血を強く振って血清を採り測定するとカリウムやLDHが溶血でワ一つと上がるとか、そのまま温かいところに長時間置くと、血糖が赤血球を食べますから下がるとか、黄疸の患者さんから血液を採ってきて、それに紫外線を当てるとビリルビンが分解されて黄疸が消えてしまうことなどを教えているそうです。学生はびっくりするそうです。

納:なるほどね。

只野:私も日立と30年ぐらい、ひたすら大型分析機を作り続けました。退官したときに、どこに行っても、診療室で検査をやっていないわけです。全部、外注しちゃって。もう寒々とした風景です。その頃、日立でベンチャー会社をつくるから手伝えというので、これをやろうじゃないかとこの小型分析器を作りました。

納:すごいな。まさに夢追いが作った機械だな。

只野:そういうことですね、先生。今日のお話をうかがっていると、最初、臨床医としての日野原先生、それから井形先生との出会いから始まって、HAMの発見があり、ご自分で病気になられて、患者とか医療に対する本当の意識が生まれたことがよくわかりました。まさに「人の縁、時の運」です。

納:今日は、私はむしろ先生の体験談にしびれましたね。すごいな。だから、先生はやっぱりこういう景色が見えるんだなと思いましたよ。私は、先生、久しぶりに私よりもすごい、自分がとても及ばないなというような方にお会いしたという感じを持ちました。今日は、まさに「参りました」という感じです。ありがとうございました。

只野:ありがとうございました。

追記:その後、少年時代に蝶が趣味だったお二人の話は、納先生の自宅の庭に発生したキオビエダシャクという蛾と、納先生との攻防について大いに盛り上がり、いつまでも楽しく続いた。キオビエダシャクについては納先生のHPに詳しく述べられている。