日本のPOCTの現状と将来

ゲスト

天理よろづ相談所病院臨床病理部部長

松尾 収二

ホスト

財団法人緒方医学化学研究所常務理事 佐賀大学名誉教授

只野壽太郎

只野:お忙しいところ、ありがとうございます。今日は、先生のお仕事のうち、特にPoint of Care Testing(POCT)についてお話を伺っていきたいと思います。

臨床病理医を目指したのは

只野:最初に、先生が大学を卒業されてから、現在お勤めの天理よろづ相談所病院に入られるまでの経緯についてお話しいただけますか。

松尾:私は昭和54年(1979)に山口大学を卒業してすぐ、内科レジデントとしてよろづ相談所病院に入りました【図1】。当時はジュニアレジデントと言っていましたが、臨床を2年間やった後、3年間の臨床病理のシニアストレートコースを選びました。なぜ臨床病理を選んだかといいますと、よろづ相談所病院では、伝票にチェックをすれば検査結果が出てくるというシステムが比較的早くから導入されていたのですが、結果が出てくるまでのブラックボックス化されているところを知りたいという気持ちが強かったのです。もうひとつは、当時、柴田進先生門下で、山口県立医科大学で助教授をされていた高橋浩先生が臨床病理部の部長で、医局には松田信義先生(元川崎医科大学検査診断学教室教授)や井上祐二先生(山口大学医療情報部教授)という方々がおられ、親近感もあったことから、シニアに応募してストレートコースに入ったのです。高橋先生は京都大学出身で指導力のある先生でした。私は臨床病理部のストレートの第1号です。

只野:よろづ相談所病院の検査部は、高橋先生の頃から臨床病理部と言っていたのですね。そのあと、スタッフとして残られたのですね。

松尾:はい。3年間のシニアコースが終わって、どうしようかと考えていたところ、松田先生が川崎医科大学に移られ、その時スタッフとして残らないかと言われたのです。悩みましたが、井上先生の後には若い人がいなかったことと、もうひとつの理由は、シニアの時に十分勉強できなかったことです。ちょうどその頃、病院に医事システムが導入されたのですが、それに使える伝票が整備されておらず、それを私がやることになって、検査だけでなく処置箋、処方箋、食事箋など病院全体の伝票作りをやりました。それで、物や人の動きなどがずいぶんよくわかって、振り返ってみればこれが私にとって財産になったと言えますが、1年間それに忙殺されたために勉強の時間があまりなくて、もう少し勉強しようということでスタッフになりました。

天理よろづ相談所病院と臨床病理部

只野:当時、一般病院であれだけ臨床病理部が充実していた施設はほかになかっただろうと思います。

ところで、天理よろづ相談所病院というのは珍しい名前ですが、ほかの病院と違う特徴があるのでしょうか。

松尾:天理教がバックにある病院ですが、財団法人です。財団法人天理よろづ相談所の中に病院があります。教会本部からの寄付で成り立っている病院です。全てではありませんが土地や建物も寄付され、財団法人の基本財産となっています。本部を中心に取り囲んだ「やかた」の中に病院があり、別名「憩の家」と呼ばれて親しまれています【図2】。

只野:病院で働いている人たちには信者の方も多いのですか。

松尾:医師は215名くらいですが、信者は1割以下ではないでしょうか。看護師は信者さんの子弟が多いです。検査技師は学校や研究所を含む天理よろづ相談所全体で120名ほどですが、信者は半分くらいでしょうか。検査技師学校は天理よろづ相談所が持っています。相談所の中に身上部、事情部、世話部の3部門があり、身上部の中に研究所と病院があります。世話部は人材を育成する学校、結婚相談、ソーシャルワーカーなどを抱えています。事情部は説教といって、悩みの相談に乗ったり、病棟を回ったりするところです。

只野:病院の検査部の特徴といいますか、「売り」はどういったことでしょうか。

松尾:抽象的ですけれども、病院の中での「売り」は「断らないこと」つまり、ノーといわないことですね。検査部には、検査に関係のないような電話もたくさんかかってきますが、「なんでそんなことを電話するの?」とは言わないのです。例えば「検査のコストはどうなるのですか?」といった質問でも一応受けて、調べて、答えてあげるのです。これがすごいと思いますね。

只野:それは天理教の教えなのですか?

松尾:いえ、臨床病理部の伝統ですね。高橋先生の哲学といいましょうか。形にはなっていませんが。臨床病理部は専門性も高いし、検査範囲も広いです。この組織の誇れるのはそこですね。病院内での信頼をかち得ているという利点が財産です。

只野:それは今、多くの検査室に足りないところですね。まず断るということから始まりますから。だから、検査はどこでやってもいいじゃないか、と外に出されてしまうのですよ。残ってくれと言われるのは、どんなことでもする天理よろづ相談所病院の臨床病理部です(笑)。

松尾:そこですね。外注率は低いです。10年ほど前に各施設にアンケートを取った時は、売り上げの10~20%を外注している施設が多かったのですが、私どもの病院では5%足らずでした。臨床検査部は何でも引き受けているという感じですね。生体検査も、食道のエコーとか、直腸から入れる内視鏡、泌尿器科のエコーなど医師がやるものを除き、ほとんどを検査技師がやっています。守備範囲は広いですね。大げさに言えば、わが国の臨床検査室の中で最も広いのではないかと思います。

只野:今は効率化とか経済的なことを意識して、検査を外へ出してしまいます。それで検査室を小さくして、緊急と迅速対応だけでよいのでは、という意見があるわけですね。

臨床病理部の将来構想

只野:検査部として将来こんなことをやろうか、というような計画はいかがですか?

松尾:人数が多いと言われているので、ある程度効率化を考えなければなりません。ただ、学校も抱えていますので、そこにジレンマがあります。実際には現状を維持するだけでも本当に大変で、それだけでも精一杯なのです。しかし今後は、技師の技能を活かして、検査以外のところにも手を出すということをやりつつあります。例えば、DPC(診断群分類包括評価)にからんでクリニカルパスとか、がん登録などに、もっと手を広げようかと考えています。

只野:医療情報は、病院全体が協力してやらなければならないことが結構あって、検査技師ができる領域は沢山あります。DPCになると、検査のデータ1つでツリー図の位置が変わってきますから、大切なことですね。

松尾:私は、医療情報室を任せてもらいたいと思っています。良い医師を集めようと思ったら、良い臨床研究ができる環境を作ることが必要です。それで医師を呼びたい。医師は研究する時間がなかなかとれませんから、アイデアだけを出して、検査技師を使ってくれればいい、という具合にもっていきたいのですけれど。

被験者の傍らでやるPOCT

只野:先生の働いておられる天理よろづ相談所病院のことは分かりましたけれども、これから、先生が活躍しているPOCTの分野について、話を進めていきたいと思います。

POCTは、いろいろな解釈や定義があって混乱しているようです。日本では各種のガイドラインが作られていますが、POCTをどのように定義しているのですか?

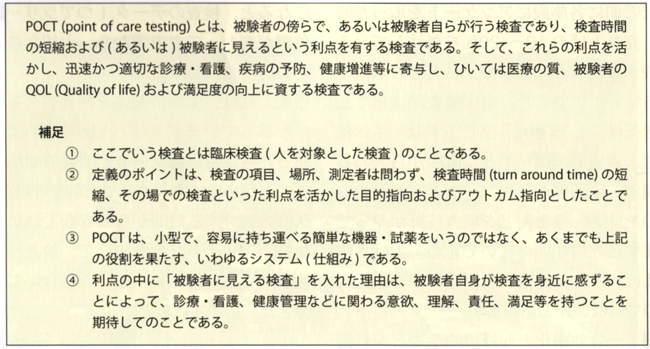

松尾:私は日本臨床検査自動化学会のPOC推進委員会委員長で、ガイドライン作成(POCTガイドラインVer.1.0(2004)に携わりました【図3】。POCTの定義は長いですね。今、2版目を作っていますが、ガイドラインの基本は、「POCTは検査の仕組みである」ということをずっと念頭に置いて、それを基本にして定義しています【図4】。第2版では定義を少し短くしますけれども、定義として特別なものがあるわけではないと思っています。この定義の中では、「被験者の傍らでやる」というのがほかの検査と違うということです。そこがキーワードで、あとは患者の待ち時間の短縮です。また、被験者に検査しているところが見えるという意味ではないのですが、その雰囲気とか、要するに検査を感じてくれる、そういうところが普通の検査と違うところなのです。簡易な検査ということは定義にしていません。仕組みということにしています。

それから、この利点を生かして、迅速化、適切な診療、看護、疾病の予防に寄与して、医療の質やQOLの向上に寄与するという、こういう定義をしています。ですから、普通の検査と同じです。ポイントは身近なところで感じる検査であれば、別に何であっても構わないです。あくまでも機器とか試薬は、それはPOCTではなくてPOCT対応機器とか、POCT試薬など、一般的な呼び方をして欲しいのです。

只野:日本では、医者のポケットに分析器が入っていて、患者さんのところに行って、そこで検査をするのがPOCTという考え方です。しかし、検査が行われて、そしてすぐに医師に説明してもらえるということですと、道具は何だって良いことになりますね。

松尾:そうです。道具は大きくてもいいわけですよ。道具にこだわっている、という意味ではないのです。ただ、どうしても持ち運びますから、小型にはなりますけれども、意味はそういうことです。今度は検体検査だけでなくて、生体検査も含めようと思っています。

POCTの和名は「臨床現場即時検査」

松尾:POCTは仕組みであるということをずっと念頭に置いています。だからこそ、目的志向型の定義にしていますが、今後はQOLとか、医療の質という結果志向の考え方が必要になると思っています。検査をするというだけでは問題があります。また、よい和名がなかなかないので「臨床現場即時検査」としていますが、まだ浸透していない、理解してもらえてない、というのが実情です。仕組みを表すような本当にいい和名が見当たりません。今、パンフレットを作りつつありますが、医療従事者の方とか、他の学会、他の団体に配れるように、メーカーの人に協力していただいて万単位で刷ろうかと思っています。

只野:日本語の命名が大切なのですよね。

松尾:そのとおりです。パンフレットを作るときに表紙にはPOCTと付けますけども、簡易迅速という言葉を使い、こういうのをPOCTというのだというのが分かるようなパンフレットにしようと考えています。「臨床病理」の特集でも「POCTの広がり」というタイトルで作りましたが、売れませんでした。中身は非常にいいのですけど、名前から中身が推定できないのです。それで、ちょっと表紙を変えようかという話が出ています。

まだ低いPOCTの認識度

只野:次は日本のPOCTの現状について、少し説明をしていただけますか?

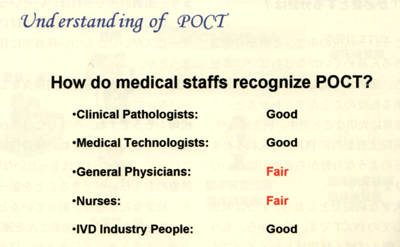

先生が2007年のAACCで学会発表された中で、日本のいわゆるメディカルスタッフの認識度はこうなのだという表を作られていましたけれども、あんなにみんなわかっているのですか【図5】。

松尾:わかっていません。英語にするときに、少し僕のニュアンスと違ってしまいました(笑)。点数を付けたのですけど、5点満点で臨床検査医は3点ぐらいです。検査技師も検体検査の人は3点というか、真ん中よりちょっと知っているぐらいです。ところが生体検査をやっている人は知らないのです。知っている、知らないにも程度がありますよね。POCTという言葉を知っているという人は検体検査には結構いるのですが、ただ「何?」と言われたらわからないのです。そういう意味では、きっちりと理解している人は1割もいないと思います。医師、臨床医、看護師さんはほとんど知らないです。もうほとんどゼロ点に近いです。

只野:表にはFareとかGoodと書いてありましたが……。

松尾:ちょっと誇張して書きましたが、実際には、検査技師でも生体検査をやっている人は知りませんね。迅速検査とか簡易検査とかの言葉は知っていますが、まだまだPOCTは浸透していません。しかし、この2、3年でやっと少しずつ知られるようになりつつあります。

POCTが必要とする分野は?

只野:こういう状況の中で、これから認識度をもちろん高めていかなければいけません。一方、患者さんにしてみれば、自分の傍で、ある程度のことがすぐわかるということは非常に大切なことです。例えば、今、先生の病院で理想的にPOCTを入れるとすると、どのような分野から必要の度合いが強くなりますか?

松尾:大きな病院だとしたら、1つは緊急検査としてのPOCTです。それから、もう1つは、例えば婦人科領域とか、インフルエンザなどの感染症です。婦人科であれば膣の検査が簡易にやれるとか、眼科であれば涙の検査などです。さらに、ヘパリンを使用している際の全血凝固ですね。ただし大病院では、生体検査は別として、検体検査についてPOCTを入れている施設はそう多くないかもしれません。

只野:眼科では赤目と白目は大きな問題になっています。今、大きな病院は赤目はほとんど診ません。いわゆる感染症全体として、目も含めてそこで処置をしてしまえば、感染が広がらなくて済むのですが、こういうようなことも、POCTの大きな利用価値の1つでしょうし、分野として認知されてくれば、うちでもこんなものをやってくれないか、ということはあるでしょうね。

松尾:あと大病院の場合、医師や看護師が自分のところで検体を採取するから検査はやってくれということはあります。例えばインフルエンザも診療の現場でやらずに、検査室に依頼するというところもあるのです。検尿の試験紙にしても同じことがあります。患者の傍でやればいいというけれども、忙しいというか中央化に慣れている、サービスがいいからつい検査室に任せてしまうとか。

只野:先生のところで出前検査をしないといけないですよ。

松尾:そうですね。そうした方がいい検査はたくさんありますね。検査技師がそこに行って、検査だけではもったいないので、診療のお手伝いができることを狙っています。救急なんかを今、狙っているところです。救急外来に行って患者さんを運ぶとか、点滴をするときに手伝うとか、採血、心電図など、やることは色々ありそうだと考えています。その他、病棟に配置するといったこともありますね。

検査技師の役割とPOCTコーディネータ

只野:医師は夕方、次の日の指示をしますね。佐賀の場合は共通カルテですから、全部1冊のカルテに書き込みます。それを必ず見に行けと技師に指示しました。そして、次の日に、この人は何の検査をやるかということが分かったら、まず検査時の注意点を患者に伝える。例えば、明日、中性脂肪を測るから、お腹が空いても今晩6時から水とお茶以外は絶食ですよ。その理由はこうですよと患者さんに話せば納得するけれども、何も説明がない、飯は食わしてもらえないではよくないと思いました。それに気がついたのは、あるとき内視鏡の患者さんに、一方のグループには徹底的に説明をし、片方は全く説明をしないで行ったときのことです。説明をした方は、説明をしていないグループと比べて検査時間が40分も短かったのです。僕は、技師はカルテを読めなければいけないと思うし、やった検査はカルテに書かなければいけない。それで、簡単な検査をやり、その説明ぐらいはできる、こういうのがPOCTの1つの、例えばソフトの面での提供になるのではないでしょうか。

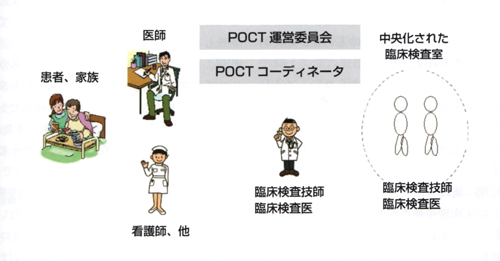

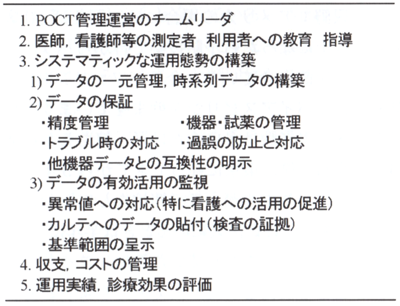

松尾:そうです。POCTコーディネータは、将来はラボラトリーコーディネータとなりうるものなのです。その人達がその施設の検査をどうやって責任を持ってコーディネートしていくか、マネジメントしていくかですね。POCTという仕組みを利用したり、あるいは検査室という仕組みを利用するという、そういった使い分けができれば良いと思っています【図6】。

只野:例えば医師の出した検査指示を見て、これはすぐに病棟でやったほうが早い、これは検査室に出せということまで組み立てられるような検査技師が病棟にいるといいです。常駐していたらものすごく違いますよ。

松尾:検査室を絞ってでも必要と思います。それなら人数が抱えられます。看護師が足りないといった問題も技師で補えればいいなと思います。しかし実際には、どこに所属するか、誰の配属か、指揮系統が難しいですが。看護部に指揮系統を置いたら、活用し切れないと思うのです。

検査技師を必要とする領域は多い

只野:今、看護師の資格が取れるところを全て大学に変えていますが、看護の教育カリキュラムには臨床検査がないのですね。これは学会に責任があると思います。看護教育のカリキュラムから検査を消すなんていうのを、臨床検査医学会が何の抵抗もしないで許してしまうという馬鹿なことが日本で起こっているわけです。佐賀医大ではまだ現在も、看護師も検査というものを知らなければいけないということで、時間をもらって講義をしていますけれども、多くのところはこれ幸いとばかりに全部打ち切りました。一方、病院の中でも、採血から検査は全部あなたたちがやるのだ、私たちは知りませんよ、と言い出しているわけです。検査技師はどうにもならない。こういうことを逆手に取って、検査部から「それは俺たちがやるから任せろ」という組織をつくらなければ駄目だという気がしています。ある意味でチャンスかもしれませんね。

松尾:管理者の考え方もありますね。それで臨床病理や検査が肥大するのはかなわんという人もいるし、いろいろですよ(笑)。常駐してもらいたいという意見もあるのです。

過去に1回、病棟に検査技師を派遣したことがあるのです。フルタイムではありませんでしたが。しかし、最終的にはうまくいきませんでした。看護師にとってお客さん扱いというのもありました。やはりずっとそこにいて一緒にやらないとだめなのですね。職種が違うから難しいです。

只野:難しいですよね。例えば管理栄養士の栄養指導とか、臨床薬剤師の投薬指導にしてもばらばらなのですよ。佐賀の場合は、1冊のカルテにみんな書くから、何をしに行って、何をしたということで、ある程度看護とも理解が取れますが、検査技師が行っても、「あんたたち、やりなさい」と言われるだけで、座るところもなくて、ということになりかねない。

なぜわが国ではPOCTが普及しないのか?

只野:さて、POCTのマーケットサイズはある程度あるのでしょうが、普及度はまだまだ非常に低いですね。日本ではどうして普及しないのでしょうか。

松尾:1つは、日本は検査部のサービスがいいことでしょうか。そのような気がします。日本は国が小さいので、特に検査センターの時間的サービスがいいです。また、ほとんどの病院には検査室があり、サービスが行き届いています。もう1つは教育で、看護師さんや医師は検査をする人ではなくて、検査をするという教育を受けていないという、この2つだと思います。

只野:アメリカの場合は1人の患者に対して、医師、看護師、検査技師を含めて医療従事者は日本の7倍とか、5倍です。日本では、とても医師に検査をやらせるわけに行きません。そういう物理的な要因というのが大きいのですね。

松尾:物理的な要因は大きいですが、気持ち的なところもあると思います。医師や看護師は検査の教育は受けていません。だから余計なことで毛嫌いというか、器械があったらもうそれだけでアレルギーみたいなのを起こします。たかだか試験紙の色を見るだけでもそうです。検査と聞いただけで拒否してしまうこともあります。

只野:鼻からインフルエンザ検査用の検鼻汁を取るまでは得意だけれど、プレートに塗り付けて読ませるということになると、私たちにはそんなものは読めないって言うのです。たかが色が変わるのを見ていればいいだけなのに、だめなのですね。

松尾:やっぱり教育ですね。

只野:教育が曲がってきているから、余計に検査が離れていってしまうような気がします。その辺りが、POCTが普及しない原因でしょうね。

松尾:そうだと思います。一方で、血糖自己測定が何故こんなに普及したのかなと思うのです。なぜSMBGだけが病棟に普及したのか、もう1つ分からないのです。定量値で出る分だけ信頼性が問われてしまう。あれこそ大変だろうなと思うのですが。

POCTのマーケットは?

只野:POCTのマーケットはあると思います。これだけ病院があって、患者が多いのですから、もっと使いやすい測定器とか試薬がある環境が整備されれば、マーケットはもっと広がるのではないかと思います。そうすると、POCTを今の日本で促進させるような因子というと何でしょうか、人は急に増えないですね。

松尾:人は増えないですから、病院の中ではなかなか普及しにくいと思います。本当にスピードはゆっくりだと思います。普及するとしたら、今は診療所だと思いますね。診療所が検査を少しずつ自分の手元でやるということですね。

只野:天理の場合は、よろづ相談所病院を中心にして、周りの奈良市を中心とするところから、患者さんを紹介してきますね。患者さんは大体奈良県の人ですか。

松尾:8割が奈良県で、次は近畿地区です。全国となると少ないですが。

只野:紹介をしていただいた先生には、天理よろづ相談所病院からデータを付けてお返ししているわけでしょう?それは紙の上でのやり取りですか?

松尾:紙のやり取りです。コンピューターでつなぐということは、まだしていないです。

只野:開業の先生がある期間診ていて、検査もしますね。そして半年に一度、あるいは1年に一度、病院に来て、もう1回総合的に診るという病院が最近増えています。そのときに検査データを持ってくると思いますが、下地としてそういう開業の先生のところにPOCTが入るのは、それな。にフィットする機器さえあれば良いということになるでしょうか。

松尾:そうです。人手の問題などもありますが、診療所で検査をしたいという医師は結構いると思います。開業医の先生方の中には、簡単に行える、例えば心電図はいらないけれどもCBC、CRPは欲しいという人が多いです。心電図を取るような患者さんは心臓が悪い人だからすぐに病院に送っちゃうわけです。ところが、例えば熱のある人をすぐに病院に送っていたら開業医は飯の食い上げですし(笑)、肝臓が悪いとか、糖尿病とかも手元で診たいわけです。熱がある人は早期の感染ですからCBC、CRPはやりたいのですね。特にCBC、CRPは絶対欲しいという医師は多いです。

只野:そうですね。体温を測るぐらいの感覚で、ある程度データを出す必要がありますね。ある小児科の先生が言っていたのですが、白血球とCRPのデータでお母さんに説明しないと納得しないし、次回から来院しなくなるので、必ずやるそうです。

松尾:それを検査センターに出したら駄目ですものね、遅れるし。それを常時やろうと思ったら、自分のところで検査するしかないです。H社が作っている、血算とCRPができる機器が売れているそうですね。結構高いのですが、高くても売れるのだそうです。どこが良いかというとCBCとCRPが一緒に測れるからです。当時、その器械を使ったときに、こんないいかげんな器械があるのかと思ったのですが(笑)、よく考えたら、大体分かれば良いわけですから。

只野:そうですよ。数値が出て、ある程度多いか、安心できるかという値さえ出ればね。

POCTの普及には啓発が必要

松尾:病院ではなかなか普及はしていかないでしょうけど、診療所は約10万カ所あるわけですから、POCTは上手にやればまだまだ普及します。

只野:開業の先生に対して、POCTを使えばこんなに役に立ちますよという啓発が必要です。例えばプライマリ・ケア学会とか、臨床内科医会などに対するPRですね。

松尾:そうですね。POCTを普及させていくには、データの管理も含めたことをどうやったらいいかという相談の窓口がないといけません。それはメーカーが行えばいいでしょうけれども、それだけでは駄目で、相談の仕組みを作る必要があります。そういう体制がないと、売りっぱなしになる可能性があります。

只野:一方では、今、医者は競争の時代ですから、患者さんからの要求には弱いです。だから、「先生、ちょっと検査できるような機器があるんですってね」と言われただけで、医者のほうはやらなければいけないような気になります。

松尾:国民に対しては良いことだと思います。POCTの啓発活動は臨床検査振興協議会でやりつつありますが、その中で、国民向けにも活動したほうがいいという動きがあって、取りあえずホームページを作っています。検査業界としてやっていこうかという機運はあります。

只野:臨床化学会は何か考えているのですか。

松尾:臨床化学会や臨床検査医学会ではそういった動きはありませんが、臨床検査振興協議会のメンバーとなって活動しています。臨床検査の啓発活動については、日本臨床検査医学会、日本臨床検査専門医会、日本衛生検査所と日本臨床検査薬協会が先ほど申した臨床検査振興協議会を作って検討しています。日本臨床衛生検査学会(日臨技)は入っていません。佐守先生(日本転生検査所協会・理事)が中心になって、4者で啓発用のホームページが、検討されています。対象は行政、医療従事者、検査関係の人、国民向けなどです。私は国民向けの担当でホームページを作りました。それを活用しながら、国民向けに何をしていったらよいか、どのように啓発したらいいかを検討しています。

只野:アクセスはかなりありますか。

松尾:これからですね。今、立ち上がったばかりなのです。しかし、アクセスは少ないのではないかと思います。なぜかというと、臨床検査という言葉が普及していないためだそうです。血液検査とか言えば分かるのでしょうね。放射線は放射線検査しかないからいいようです。血液検査とか、尿検査とかという言葉は一般に分かるようですが、臨床検査というのが分からないようです。「検査」だけのほうがまだ分かるようですね。

だから、臨床検査というのがキーワードにならないのですよ。弱ったなという感じですね。それでも、臨床検査という言葉は広めたいと言うことで載せようということになりました。しかし、検索するときに、「臨床検査」だけではちょっと難しいでしょう。たまたま引っ掛かる人はいるでしょうけども、そこがちょっと悩ましいところです。

只野:普及しない要因の1つは、「臨床検査」という言葉が知られていないことなのですね。これをいかにして知らしめるかですね。

松尾:国民は臨床検査さえ知らないわけですから、POCTを知るはずがありません。そこで、POCTの啓発活動は、まずは医療従事者に行って、検査関係の方、医療従事者の方、検査以外の方にも知っていただくということが大事なことと思っています。

わが国の医療の特徴とPOCT

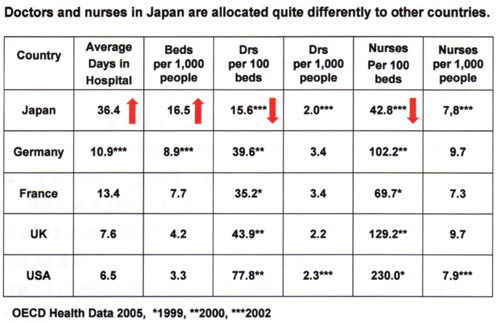

只野:先生のAACCでの発表の中で、諸外国と比べ日本では医師と看護師がどういうポジションにあるのかという表がありますけれども、POCTの普及に関して、先進国の中で、日本はどういう特徴があると言えるのでしょうか。

松尾:1つは医師、医療スタッフの数が少ないということです。それから、在院日数が長いことです。国民の人数当たりのスタッフの数はそう少なくはないのですが、日本はベッド数が多いので、ベッド数当たりのスタッフの人数でみると少ないということです。日本の場合、少人数で重厚にやっている感じを受けます【表1】。

只野:天理の在院日数やベッド数はどれくらいですか。

松尾:在院数は16~18日ぐらいですね。将来14日は切れるかもしれませんけど、時間がかかります。ベッド数は815ベッドですが、稼働率は90%までは行っていません。

只野:日本は社会的入院などもあって、どうしても在院日数が長くなりがちですけれども、もし天理よろづ相談所病院で、検査を早くやるとか、データを早く出すとかすると、在院日数は短くなるでしょうか。

松尾:短くなると思います。ただ大事なことは、検査を早くやるということについての基本的な考え方ですね。例えば現在は、朝採血をして昼に測定をするという昔のやり方をずっと踏襲しており、その間で早くしているというだけです。そうでなくて、検査は24時間なのだという考え方を導入しない限り、これ以上はあまり早くなりません。24時間という考え方と、医師がデータをいつ見るか、その辺りのサイクルを変えないと難しいですね。例えば手術している間は見ないですね(笑)。検査を早くするには、検査前後を含めた流れ、仕組みを考えなければ難しいです。病理の報告も変えていかないと難しいですね。採血を昼間もやるなどすれば、もう少し早くなります。患者さんが入院しても空いている時間帯があるわけです。じっと待っている時間をなくしていかない限りは難しいです。

只野:診断や治療方針を決定するデータベースでは、いわゆる検体検査の場合は非常に早くなりましたが、感染症では今でも、好気性菌で感受性の結果が出るのに3日かかります。グラム染色だけでいいなら1時間、2時間で出ます。もう1つは、画像診断があり、病理組織がありということで、そうなると、在院日数というのは病院全体の仕組みとしてぎりぎりのところなのでしょうね。

松尾:外来である程度見通しをつけないと駄目ですね。今後の医療がどうなるかわかりませんが、国は入院日数、ベッド数を減らそうとしていますね。90万ベッドを半分以下にしようとしているわけですが、そうすると、外来である程度やっていかなければなりません。また、診療所との病診連携が必要になってくると思うのです。そこにPOCTが活用できる可能性が出てくるのではないかと思います。ですから、診療所をいかに抑えていくか、ということになるのかなと思っているのです。そうすれば在院日数、医療費を少なくすることができます。病院の中だけで考えるのは限界がありますね。

只野:今の厚生労働省の方針ですと、大病院は、専門性のある外来はともかく、入院を主体にして、紹介された患者を入れるとい考えです。そうすると今よりも、診療所の医師が、診断指針を決めたり、治療計画を立てたりする比重が増します。検査データは、外注するよりその場で検査をやって、これはうちで診るか、あるいは送るかという判断をつけるというスタイルになると思います。そこにS40のような分析機器が入る余地があると考えます。そんなに難しい検査は要りません。病院に来ても、よほど難しい患者さんはともかくとして、最初は10項目か12項目ぐらいの検査で十分でしょう。

医師の教育をどのようにするか

只野:もう1つは、教育がなかなか行き届いていないことです。先生のところはどうですか。就職してくる医師に対して検査室は、利用の仕方というような教育はどのようにしていますか。

松尾:就職当初はオリエンテーションしかありません。研修中に教育講義がありますが、3コマ210分ぐらいしかありません。あとは、カンファレンスに行ったりして、そこで話をするとか、あるいは問題があったときにアプローチするしかないですね。研修の義務化によりいろいろな科目が必修化になりましたね。そうしたら、逆に検査の実習を取る時間がなくなったのです。昔のほうが検査のトレーニングをする時間がありました。今、輸血検査と心電図が必須なのですが、大病院ではこれらの検査、特に輸血検査なんかは、やらないし、やらせないのです。半日ぐらい実習してお茶を濁しているくらいならむしろやらない方がいいくらいです。中途半端に知るより知らないほうがいいですね。昔よりも断然教育は難しくなっています。

只野:国立大学時代の輸血部長会議でよく問題になりましたが、全ての事故は研修医からです。教育を受けていない研修医が自分の判断でやって間違うわけですね。私が輸血部長だったときも、いくつかの施設で事故を起こして裁判になったりしましたが、全部そうなんです。検査技師が絡んだ国立大学病院の輸血事故はほとんどないのです。半日ぐらい実習に来て、ガラス板法で実習して、それで輸血の検査をされたら恐ろしくてね。

松尾:厚生労働省が義務付けている研修をやりました、というためだけにやるという感じですね。心電図は今、デジタルです。医師が心電図をとった場合、患者さんや自分のIDを入力しなければならないのですが、それを入力しないことがあるのです。そうすると、取りっぱなしで誰の心電図か分からないわけで、余計やっかいなのです(笑)。今は、心電図の取り方や読み方よりもそちらのほうを教えなければなりません。

データ管理とその問題点

松尾:僕は、医者にデータの管理の感覚が乏しいと思っています。感覚が全然ないのです。電極にしても何にしても掃除もしません。その感覚がないのですね。

只野:佐賀は尿検査を検査部がやらないで医者がやっているのですよ。そうすると、病棟から検査部に尿検査のペーパーを取。に来ますね。ひと月に何箱くれと。ところがカルテをめくってみると、100分の1も記録していないのです。検査をやっていないのではなく、ちゃんとやっているのだけど、陰性の場合は全く記録しない。陽性でも「分かった、分かった」と言うだけで、書かないのです。そんな感覚です。

松尾:心電図も一緒ですよ。

只野:取って見て、ああ、いいなと思えば

それで終わりですね。

そういうことまで含めると、POCT普及もそういう人種が扱うのだから、データ管理とか精度管理の仕組みというのは、ものすごく大切になりますね。先生方は、このガイドラインの中でそれをどのように取。扱っていますか。

松尾:メーカーの方にも協力をお願いしているのですが、例えばインフルエンザ検査用試薬が出ました。これはPOCT対応の試薬ではあるけれども、まだ不十分です。シールを作り、そこに名前やデータを記入できるようにして、シールをカルテに貼れるようにして欲しいとお願いしました。シンプルなことなのだけど大事なのです。そうこうことをメーカーも意識してもらいたいとお願いしました。メーカーが作らない場合は、モデルを示して、こんなのを作ったら便利ですよと勧めてくれ、ということです。難しいことを言っているわけではないのですが、なかなかメーカーの人は分かってくれないのです。これで1円か2円高くなってもいいじゃないか。インフルエンザ検査はたくさん並べて行うわけですから、シールの方がわかり易いですよね。

只野:紙に検査のシールが貼ってあるのを剥がして、カルテに貼って、そこに日付と結果を書くのですね。先生のアイデアですか。そうなってないと、結果を見て、陰性だったらそれで終わり。何も書かない。

輸血のバッグにはシールが貼られています。あれで、過去に輸血したとか、そういうことがちゃんと分かるようになっています。多分、そういう仕組みをつくらないと駄目だと思うのですね。

松尾:データは散逸するし、本当にいい加減なので、そういうことを監視するのも検査室の仕事だと思っているのです。

POCT対応機器・試薬の管理は検査部の仕事

只野:POCTについては、ある程度のデータ管理は検査部として責任を持つ必要がありますね。この機器はきちっと動いているという保証をして、使っていいですよとしておかないといけませんね。

松尾:物によっては毎日足を運ぶとか、ちゃんと動いているかということと、それからデータがきちんとカルテにまで行っているかどうかというチェックが必要です。それからPOCTを設けていることの臨床的有用性の評価も必要と思うのです。

只野:確かに検査部では、色々な精度管理の手法が昔からあって、それなりにシステム化されたものがあるけれども、本当の意味でのデータ管理、つまり検査室が信用されているかは、わからないデータが出たときに検査室に相談してくれる回数だ、ということをアメリカのドクターの講演で聞きました。そのドクターは私に「あなたのところは1日に何回ぐらいドクターから電話がかかってくるか?」と聞くのです。それは本当に大切なことなのです。先生たちの検査室は、何でも引き受けるから大変でしょうね。

松尾:今はそうでもないのですけれど、もしPOCTが本格的に普及したら大変だと思いますね。当院では、今は大きいのは血糖ぐらいですね。ほとんどが中央化されており、例えば血液ガスさえも診療科で測っていないのですよ。検体を取りに行ったり、シューターで送ってもらうこともあります。救急外来からはシューター直通便があります。ICUは同じフロアなので取りに行っています。

只野:それなら、自分のところである程度チェックできるわけですね。

松尾:そうです。緊急検査さえも中央化ですので、なかなか自分たちでやりたがらないのです。ただICUでは、医師が自分で血液ガスを測りたいという意見が出ており、今、検討しています。ただし看護師は測るのを嫌がるのです(笑)。私はICUで検査をするのを試みたいと思っています。それは、今後POCTを進めていく上で、データ管理の中央化にはどうしたらいいのか、自分たちがどう関わればいいのか、どういうシステムを組めるか、というようなことを体験したいからです。ですから、私としてはやってもいいと思っています。血液ガス以外の検査にも活用できる可能性があります。

只野:昔は、ああいう検査は麻酔科の先生が得意として測っていましたが、今はもうやらないのですね。

松尾:麻酔科の先生は「いや、いいよ、先生の所で測定して。もう便利や」と言って、やりたがらないのですよ(笑)。うちは特殊なのかもしれませんけど。

看護師教育と検査データ

只野:先生のところはパニック・バリューが出たりしたときはどうしていますか? 医師が責任を持っていますか?あるいは検査担当者がやるのですか?

松尾:もう速報ですね。担当者がやります。レベルを決めていますけれど、担当者がドクターに電話をします。あるいは、主治医に連絡してくださいという判を押して紙で返します。ドクターには、こういうレベルのものを電話しますよ、というマニュアルを作っています。

ただ、だいぶ前にやったきりなので、この前任切り直しをしました。直接電話することがあるが、怒らないで欲しいと頼みました。

只野:われわれの時代には、左腕に輸液をしながら、右腕で電解質の採血をする人がいましたが、そういう人はまだいますか?

松尾:いますね。サンプリングが原因の異常値は、まだあります。だいぶ減りましたけれど、どうしてもゼロにはなりません。

看護師さんを教育するというのは難しいですね。要するに、看護師さんを教育する場というのは学校の場ですが、カリキュラムから検査がはずれたし、また就職後もオリエンテーションぐらいしか機会がないですからね。採血もしなくなりつつあります。

只野:検査技師がやってくれるからですね。

松尾:今度は注射もそうです。注射は看護師さんができる時代になりましたけど、嫌がる人もいるのですよ。医師から業務を取ろうという考えの幹部と、いや、そんな、看護師に責任を負わせるのは嫌だし、自分たちも嫌だという人と両方いるのですよね。足並みがなかなかそろわないのです。看護部のトップの考え方は大きいですね。ですから、まだ検査技師が採血をしていないという施設もあるわけですよ。そんなのはさせないというか、しない、したがらない。

只野:専門性という1つの壁を作ってしまって、結局、すき間がたくさん空くのですね。それは、専門医制度ができて、腎臓は診られるけれども、肺は駄目という人が出るのと同じことが病院の中でも起こってくるということでしょうね。

松尾:今、病棟で採血するチャンスが減っていて、検査室に採血しに来るのです。引き受けてはいますが、ただし、あまり声を掛けるとたくさん来て困るので、来たいという人だけ外来採血のところに行かせるのです。外来だと、割と採血しやすいのです。白衣の看護師が来ると何となく患者さんも文句を言わないというギブ・アンド・テークになっています(笑)。そういうことで、ちょっとタイアップはできます。

POCTガイドラインを作った目的

只野:POCTガイドラインを作った目的は何でしょうか。

松尾:ガイドラインの中に目的を書いていますが、POCTについての理解をしていただくためです。そのためには、自分たち医療従事者、メーカーも含めて検査関係者がきっちり理解をしていただくというためのガイドラインなのです。普及させたいとか、そういう意味ではなくて、これが仕組みであるという理解をしっかり持ってもらおうというためのものなのです。だから、これは検査の人のためのガイドラインということになります。これは日本臨床検査自動化学会しか配っていません。ガイドラインは自動化学会誌の中のサプリメントみたいな感じなのです。

只野:学会が配っても、臨床化学会だとPOCTに興味を持っている人たちはまだその中のごく一部だけですね。

松尾:そうですね。ガイドラインは確かに独立しているのですが、配ってはいないのです。メーカーには購入していただいています。今はこれでも結構足りなくなって売り切れになっていますが、2版を作るのでそのままの状態にしています。もう1つはパンフレットにして、検査従事者とほかの医療従事者をターゲットにしたものを作りたいと思っています。どのぐらい刷るか、まだできてもいないのですが、2〜3万部ぐらい刷って、メーカーの人を経由して配ってもらおうかと考えています。

只野:毎年、例えば看護学校、技師学校、医師でもいいのですが、卒業記念で渡すと、普及度と理解度が極端に変わります。僕は医歯薬出版で小さなポケット版の検査解説を作ったのですが、最初の年は2000~3000部で、それでも出版社はよく売れたと言っていました。そのうちにある製薬会社が全部の卒業生に配るということで、毎年4月になると数千部ほしいというようになりました。無料配布するようになってから、医歯薬出版には、あなたのところは検査のこともやる本屋なのだという認識が高まって、いい宣伝になったようです。そんなにお金がかかるわけじゃないのですから、もう少し内容をやさしくして、そういう機会にどんどん配布すれば、普及すると思います。

松尾:今のガイドラインは少なくとも検査向けなので、ちょっと理解しにくいと思います。むしろパンフレットみたいな形にすると良いと考えています。

メタポリックシンドロームとPOCT

只野:もう1つは、開業の先生に普及させることです。今、1つのチャンスは平成20年から始まるメタポリックシンドロームのプログラムです。これはまさに患者を前にして測って、そこで説明するという典型的な1つのスタイルです。それをチャンスに、開業の先生たちにPOCTというのはこんなのだよと言えば、理解が深まりますね。

松尾:そういうメタポリックシンドローム検診をどこでやるかですね。最初の検査を検診センターみたいなところでやれば、ちょっと違ってきますけれども、医師会、開業医の先生が興味を持っているのですよ。それから、その後のフォローをどうするかということもあります。患者さんはフォローのために2回も来たくないです。1回で済ませたい。最初の検査も同じですが、その場で検査して結果を聞いて指導を受けたいわけです。もしそうできれば、受診者の負担も減ります。

POCTコーディネータに期待

只野:POCTコーディネータ、どういう発想から生まれたのですか?

松尾:もちろんアメリカに言葉があるのをそのまま活用しているのですけれど、アメリカの場合には、制度がもうできているわけです。それを導入しようと考えました。ただ、日本の場合には中央検査室がしっかりあるので、それとベッドサイドでの色々なものを統括するような意味でのPOCTコーディネータとしています。ですから、「ラボラトリーコーディネータ」としてもいいと思っているのですが、いきなりはどうかと思い、「POCTコーディネータ」にしています【表2】。

只野:最終的には資格まで行けばよいのでしょうけれど、例えば教育の仕組みなどはどのように考えておられますか。

松尾:セミナーに参加して12時間、12単位を取得すれば研修修了証発行の申請ができます。セミナーは基本的に実技を伴っています。例えば血糖、インフルエンザの実技など、各種やっています。そのときに、POCTというのはこんなものだとか、あるいは実際に機器とか試薬を触ってもらい、データ管理の問題点などを実体験していただいています。自動化学会は1年に1回3時間ですが、メーカーに手を挙げていただいて共催ということで年に数回、昨年は3回か4回実施しました。3時間コース4回で研修修了証が取れるわけです。

日臨技も協力して、5月の医学検査学会時にやっています。ただ、日臨技は今後も続けて実施するかどうかは分かりません。日臨技がやってくれたら、春は日臨技の全国大会、秋は自動化学会で年2回できますので、最低、年に6単位は行けそうな感じだったのですが、日臨技が手を引いたらなかなか難しいです。そうなるとメーカーの方に手を挙げていただいてやるしかないのでは、と思っています。

只野:人は集まってきますか。

松尾:自動化学会でやるときは定員オーバーになるくらい百数十名以上集まります。ほかの委員会ができたので、今度はちょっと減ると思います。日臨技でやるときには、数十人は集まります。

只野:臨床検査同学院(以下、同学院)は支援しているのですか?

松尾:私が同学院の役員なので同学院も選択肢の一つになっています。

只野:同学院も初代院長の緒方富雄先生の時代からの理念を受け継いでいるわけで、こういう新しいものを取り入れてやっているということをアピールする必要がありますね。

松尾:同学院で、今年から新しく遺伝子検査をやり始めました。臨床検査技師認定センターというのを日臨技が作って、そこでやってもらうつもりでしたが、ちょっと抵抗感があるようです。なぜなら、そこは検査技師が対象なのです。もともとメーカーからの強い要望で始まり、検査技師に限らないコーディネータを考えていましたので。メーカーの方はPOCTコーディネータと名刺に書きたいようです。自分では勝手に名乗れないけれども、研修修了証をもらったら入れられますよね。そういう要望があって始めたのです。

只野:終了証を取得した人は何人ぐらいいますか?

松尾:今年の2月が1回目だったので、まだ20人ぐらいです。これも皆さんがどれだけ応援してくれるか分からないですが、認定制度をつくってきちっとしないと増えていかないと思うのですね。どこかで頭打ちが来ると思います。

只野:検査はもともと非常に範囲が広いので、病院の中でPOCTの部門だけでも、看護と臨床側とを結び付けるような役目を果たせることは本当に必要です。

松尾:本当はラボラトリーマネジメントに近いですね。POCTだけで行けるかどうか、もうちょっと広げたらいいかなという気持ちもあります。

只野:そうなると、アメリカのAACCがやっているような、卒後教育の立派なコースを日本でも取り入れないといけませんね。それこそ臨床化学会や同学院の役目と思います。

松尾:そうですね。だから、同学院と臨床検査医学会がタイアップをしたりしなければ、と思っているのですけれど。

2007年AACCとPOCTのトピックス

只野:この間先生はサンディエゴのAACCに行かれましたが、何かPOCTのトピックスはありましたか?

松尾:一番は凝固です。POCTというよりも、どちらかというとOTC(Over the Counter)に近いですね。PT(Prothrombin

Time)とか、あるいは血小板ですね。抗凝固剤とか、抗血小板剤のモニターのための検査を簡易にやろうというのが目立っていました。凝固は普及すると思います。

只野:一昨年(2005年)のオークリッジ・カンファレンス、AACCの分科会が西海岸でありました。非常に限定されたもので200人ぐらいしか集まりません。3日間ありますが濃度の濃い学会です。そこでのパネルで、バファリン81mg錠を飲んでも200mg錠を飲んだのと同じぐらい効く人と、効かない人がいるのに、なぜ凝集能も見ないで薬を出しているのだ、という発表がありました。凝集能の検査をしなければいけないグループと、そうでないグループは、遺伝子解析をするとわかるのだそうです。効かない人と非常に効く人を解析しないといけないと思います。日本ではバファリン81mg錠を飲んでいる人がたくさんいるので血小板凝集能が必要だという話をしても、何だよという顔をされてしまいます。

松尾:アメリカはそうですね。日本では血小板凝集能なんか見向きもしないですからね。

只野:自分が飲んでいるから言うのではありませんが、その検査は大切です。PTは生ものだから外注に出せないので、自分のところでやらなければいけない。しかし、まともにやれる病院は少ないです。

松尾:検査数が少ないからですね。天理でも血小板凝集計が壊れそうなのですが、年に100検体くらいなので、検査件数が少なすぎて新しいものに買い換えてもらえそうにないです。

只野:アメリカの場合には、例えば60歳以上になったら予防投薬で昔からバファリンを飲ませていた。今はバファリン81mg錠かバイアスピリンを飲ませています。日本も患者数は多いのだけど、何もしないですね。僕は東京に帰ってきてから5年ぐらいになりますが、その間検査していないですもの。佐賀医大にいるときは半年に一回、凝集能の検査をしていたのに、こっちではどこも検査せずに「大丈夫ですよ」と言われます。日本の検査って、そういう意味ではめちゃくちゃ遅れていると思います。

松尾:本当にその辺のことを啓発していかないといけません。私もAACCに行ってから、そうだな、血小板も、バファリンも、アスピリンもあるよなと思った次第です。

只野:血小板凝集能を測れるような機器を作れって言うのだけど、みんなよく分からないようです。APTT(Activated Partial Prothromboplastin

Time)も必要でしょう。

松尾:特にPTですね。ワルファリンの治療には不可欠です。SMBGと同じようにPTの自己管理をしようという製品をヨーロッパではすでにR社が導入しています。日本でも近いうちに認可が取れるのでそれを普及させようとしています。

只野:ただ、INRは日本で駄目でしょう。

松尾:そうなんです。INRは一致するはずなのに一致しないですよね。しかし、患者さんのフォローについては使えると思うのです。経時的には良い結果が出ていますね。全血ですので測定は簡単です。血糖自己測定と、大きさも同じくらいです。恐らく、少しずつ普及していくと思います。

只野:そうでしょうね。ワルファリンの場合はアスピリン系と違っていろいろ面倒だし、食べ物やサプリメントですごく値が違ってきますから、きちっと頻回に測る必要があると思います。

松尾:本当はアスピリンもそうあるべきと思います。

只野:ちゃんとDNAができないというのだったら、少なくとも凝集能をきちっと測って、それによって投与量を決めなければなりません。

血清か血漿か

只野:POCTでは、通常の検査では血漿ではなぜいけないのですか?

松尾:後でフィブリンが出るのです。血漿の場合、時間が経つとフィブリンが析出してサンプリング量に影響しますから、血漿だとすぐ測ることが大切ですね。後だったら検体を見てフィブリンがあれば再遠心します。実際には、今、緊急検査では血漿を開いていますが、それはすぐ測るからです。中途半端な時間で測るとまずいですね。

只野:S40などは血清・血漿が使えますが、遠心してすぐに上澄みをちょっと取って測定できる血漿の方が使い易いと思います。日本は血漿が普及していませんね。

松尾:日本では、中央検査でずっと血清で測定しているのでやり慣れているのですよね。

只野:採血後、20分以上放置しろというのは、病棟から届くまでがそのぐらいかかるのでちょうどいいという感覚ですね。こういうものの普及には、検査部の頭を切り替えなければ駄目でしょう。

POCTの将来構想と日本の医療

只野:最後に、先生の病院も念頭に入れて、POCTは将来、どんなふうに展開していくのでしょうか?

松尾:おそらく、日本の病院の中では、POCTは中央検査室を補完するような感じで、限られた検査に対して普及していくのではないかと思いますが、一方、診療所は違うと思います。先ほどの在院日数を短くするとか、病診連携とかありますからね。診療所でPOCTが普及すれば効率性の高い医療が展開できる可能性があります。患者さんにとってもそのほうが便利でしょうし、検査センターもそこまでは行けませんのでね。そこがターゲットかなと思っています。

只野:診療所に普及して、本当に使うようになったら、今の日本の医療は変わるでしょうね。

松尾:そうですね。そういう意味では、検査センターがキーになると思っています。医師の教育という意味では、診療所を握って検査しているのは検査センターですから、検査センターの力が大きく貢献してくると思います。

只野:ある検査センターが一時、採算が取れないとか、無駄だといって診療所を切りました。ところが、今年になって急に別のチームを作って積極的に開業医獲得の大キャンペーンをやるようになりました。今までは検体を取ってくるという感覚だったのですが、そうでなくて一緒にやろうとしています。ある程度のものは診療所で実施してもらい、難しいものは検査センターで引き受けましようと、そういうことを提案するといいですね。データ管理をして、そこにお渡しするという、そういう形で進んでいけば、きちっとした棲み分けができて、患者にとっても、早く検査ができて負担が少なくていいわけです。

松尾:診療の場に検査センターのコンピューター端末を置いて、本体には契約を結んだ診療所、病院のデータが同居している。そうすれば、例えば、天理地区の約40の診療所の半分くらいは同じ検査センターですから、お互いにデータを共有できる可能性があります。検査センターが舌頭をとって、地域や病診連携を進めることができるわけです。検査センターの主導で実施する必要があると思いますが、そのためには、まだまだ検査センターには人材がいません。今まで病院とか医療施設の人は敵と思っていた方もいましたが、最近では、それは少なくなりました。検査センターを巻き込んだ学会活動など、協力していろんなことをしないといけないと思っています。

只野:患者さんの目の前で、ある程度のデータを出して、医師はそこで自分の診療行為の意思決定をしていくという仕組みをきちっとつくる必要があります。

松尾:実際に役にも立ちますし、開業医の売り物にもなると思いますよ(笑)。

只野:本日はどうもありがとうございました。