どうする、どうなる地域医療

~僻地中核病院からの発信~

ゲスト

前社団法人地域医療振興協会西吾妻福祉病院副院長

伊藤 雄二

ホスト

財団法人緒方医学化学研究所常務理事、佐賀大学名誉教授

只野 壽太郎

注)肩書きは対談当時のものです

只野:伊藤先生、本日は、お忙しいところありがとうございます。今日は先生が現在勤務していらっしゃる西吾妻福祉病院での経験を中心に、いわゆる地域医療、これは必ずしも僻地とか離島だからではない、広い意味での地域医療について先生の考え方をお聞きしたいと思います。

僻地医療を目指したのは

只野:先生の医師としての出発点は離島医療だったとお聞きしていますが、大学を卒業されてから離島医療を経て西吾妻福祉病院までの道程についてのお話をお願い致します。

伊藤:私は長崎県の島原市の生まれです。島原市は田舎ですが、それだから地域医療をやりたいと思っていたわけではありません。進学した自治医科大が地域医療に特化されていましたので、在学中に長崎県で研修があり、離島で夏季研修を行いました。研修で多くの離島を回る過程で、「将来自分がこういうところで働くのだ」というイメージを段々と抱くようになり、卒業時には地域医療、あるいは離島医療という概念を認識するようになりました。

長崎県は全国一の離島県

伊藤:ご存じのように長崎県というのは日本で一番離島の多い県であり、僻地医療といえば離島医療という感じです【図1】。距離的には沖縄や東京の方が広範囲に離島が散らばっていますが、島の数は長崎県が1位で、住民の1割が離島で暮らしています。そういう所では、一般的な総合医療というか離島医療や地域医療をやらなくてはなりませんでしたが、幸いにも私が卒業する頃には長崎県では離島医療のシステムが確立されていました。

長崎県の離島医療システム

只野:長崎県の離島医療システムはどのようなものですか?

伊藤:私が卒業したのは昭和60年(1985年)ですが、長崎県には昭和43年に離島医療圏組合が設立され広域で病院運営をするシステムができており、人材確保、経営母体の安定化、施設設備の改善など色々なことに取り組んでいます。特に医師確保においては、長崎県独自の修学資金貸与制度があり、それによって医師が養成され、離島での医師の確保が継続的に行われてきました。

昭和60年代は離島の医師数も増え、各病院も建て替える時期となっていましたので、内科・外科という総合的なものだけではなく、色々な専門的分野も必要とされるような時期になっていました。私は産婦人科が専門ですが、特に周産期に興味があったので、それを中心とする診療を行いたいという希望がありました。ちょうど対馬の病院も建て替え時期にあったこともあって、対馬で周産期医療をどのようにやって行くのかということが議論されていました。離島医療圏組合の中核病院である対馬いづはら病院が建て替えられ、産婦人科が新設されたのでそこで周産期医療に携わり、その後佐賀医科大学産婦人科(再研修・研究生)、上五島病院で同じように周産期医療に取り組みました。卒業後の10年間は、そのようなことで長崎県の離島医療を経験してきました【図2】。

離島医療の中心は「もくせい会」

只野:長崎県には離島医療医師の会(もくせい会)【図3】がありますが自治医大だけではなく、他の大学の人も長崎県で離島医療をする人はそこに所属しているのですか?

伊藤:そうですね、もともとは長崎県の修学生という独自の奨学金制度で卒業した方と、自治医大卒で離島で働く先生方を中心に会を作ろう、ということで昭和54年(1979)に「もくせい会」ができたと聞いています。私は5代目の会長を仰せつかりました。「もくせい会」は親睦団体ではありますが、ある程度意見を集約して県とか、離島医療に関してこうすべきだとかの提言もします。これは自分たち自身のことですが、自らのエゴを出さないことで自分たちの人事にかかわっています。

只野:過疎地あるいは離島の診療は個人の医師のエゴがでてくると破綻しますね。このような一つのグループを作って必要なところに必要な医師を派遣し、手当し、きちっと運営をするのは大切なことだと思います。今、小児科や産科の医師が足りないと言われていますが、私は国が主導する方法ではなかなか解決できないと考えています。むしろこういうシステムをそれぞれの地域できちんと作ればうまく行くのではないかと考えています。

伊藤:「もくせい会」の会長としての重要な仕事の一つが、県主催による学生のための夏季研修への参加です。そこで学生さんに色々な話をしたり、病院見学の際に説明することによって学生さんの意識変化があります。学生さんには離島ではどういう医療がなされているか、ということのイメージが湧きにくいのですが、現場に行くと「あ、こんなことができるのだ!」ということがあるようです。

実際に離島での実習とか病院見学をすると、それまでの考えとは違った世界があることで非常に感動し、「今までの考えがまったく変わった。僕は絶対来ます!」ということがよくあります。このような意識変革をした先生のほうが長く離島で勤務してくれますね。このような実習というか教育といいますか、そういうことも離島医療の会である「もくせい会」の大切な役割であると考えます。

西吾妻福祉病院に異動するきっかけ

只野:その後、佐賀医科大学を経て、西吾妻福祉病院に移られたのですね。

伊藤:佐賀医科大学には6年間籍を置き、このときも佐賀県内の周産期に関する色々なシステムの構築をやらせていただきました。その後機会がありまして、大学の先輩が新しい病院を群馬県内の山間僻地中核病院としてやるというので声をかけていただき、実際には2001年4月からこちらに参りました。開院は2002年2月でしたので、自治医科大学で仕事をしながら週1回準備室に通うという形で、病院の立ち上げの準齢に携わってきました。

地域(過疎)医療の問題点

只野:西吾妻福祉病院の話はまた後でうかがいますが、いわゆる地域医療、過疎あるいは離島を支えている医師は悩みや問題点をそれぞれ持っていると思いますが、先生はご自分ではどこが日本の地域医療の中で問題点か、またどんな悩みがありますか?

伊藤:そうですね自治医大生に限らず、僻地に行かれている場合に一般的に言われているのは、どうしても新しい医療技術に遅れてしまのではないか、情報が少ないのではないかとかいう医療人としての問題点です。それからもう一つは家族の問題で、特にご子弟の教育の問題があります。離島とか僻地でやっていて、医療人として脂がのった非常に良い時期になってくると、お子さんの教育でそこを離れざるを得なくなるとか、あるいは単身赴任せざるを得なくなってきます。こういったことが一番の問題点となっているのではないでしょうか。

離島医療で得るものは多い

只野:離島医療で得たものはどのようなものがありますか?

伊藤:医師の生涯教育は色々あると思いますが、私は離島の中核病院でずっと研修をやってきたようなものです。むしろ大学の医局にいた場合よりも、自分でしっかりやらなければならない、という環境でやれたということは、とても良いトレーニングになりました。また、自分のことだけではなくて地域の中でどうやらなければいけないのか、ということを視野に入れて医療をやれるようになりました。

自治医大卒の義務としてというよりも、ずっと良いことをやれたと誇りに思っています。もちろん場所的なハンディとか色々なことがありますが、積極的に物事をとらえていらっしゃる先生は長く僻地医療をやられていますし、次に何をやれば良いかということもよく考えていらっしゃいます。一番大きなのは「やりがい」だと思います。存在感が非常に大きいということですね。自分がいることに対して多くの町民、村民の方からの反応がダイレクトに返ってきますし、住民に会えばその家庭が全部わかるというようなこともあります。自分のことを知らない人がいない環境であるとか、あるいは自分がやっていることを評価していただける、ということが非常に大きなパワーとなって診療に反映されます。

行政、住民、医療の相互理解が必要

只野:人から評価されることは大きなパワーだと思います。挫折するケースはどのような理由が多いですか?

伊藤:途中で挫折される場合の例として、よくあるのは行政との関係がうまくいかないとか、どうも行政の理解が得られないということです。僻地に医者が来るのは当たり前だとか、ちょっと働いて替わってくれれば良いとか、そのような考えを持っている行政とはうまくいきません。医師を供給するというシステムを考えれば、交代は必ず必要になります。しかし、それをうまく構築するには、地域において行政、住民、医療の三者が一緒になって進めないといけないのに、行政の理解が少ないとそこではうまく行かなくなります。過去には自治医大の卒業生であるがために、地元の大学からの理解が得られなくて苦労された先生の話も聞いたことがあります。やはり地域の理解があり、行政に理解があって、さらに積極的に物事を考える医師がいる場合にはうまくいっています。

只野:そうですね。私は不思議に思うのですが、日本はカリフォルニア程度の大きさしかありません。いくら過疎地といっても隣町はほんの近くです。アメリカのモンタナ、アリゾナ、ミネソタなどは、隣町まで2時間、3時間かかることは当たり前です。そういうところにも医師はいますが、みんな悠々と楽しそうに充実した生活を送っています。

日本は、もちろん医師自身にも色々な問題があるにしても、現在は情報の取得は本人の意志だけでどうにでもなると思います。ただ、日本の場合、お子さんの教育などの環境が他よりもハンディがあると思います。教育のこと以外は、ひとつの会社の社長になったようなものですから、自分の考えたことが実現できて、うまくいって、みんなに尊敬されるのはやっぱり医者冥利というか、仕事としてものすごく大切なことだと思います。

行政の理解が特に大切

只野:行政の無理解は大きな問題点ですね。私が驚いたのはM市民病院で13人の医者がいっぺんに辞めましたね。ここの市長が「税金を払い、給料を払ったら医者が来るのが当然だと思っていた」と言ったことです。あそこの病院が輝いていた時代は、内科の部長としてアメリカの大リーガー級の医師を連れてきて、大学病院からもあの病院に行けばアメリカの医療が勉強できる、と評価されていたのです。そういう価値を行政が理解するかしないかで大きく違ってきます。

伊藤:マスコミにも取り上げられていますが、行政の無理解で地域医療に問題が起きています。ある町では町長が診察室は2つしかないのだから、医者は2人で良いだろうと言ったということを聞きました。これは行政が全く医療現場を理解していない、としか言いようがありません。医者の仕事は診察室だけではなくて、それこそ外に出かけたり、検査したり、病棟の患者さんを診たりとか、そういったことがトータルとしてとらえられていないと地域医療が活性化しないことを痛感します。

只野:ずいぶん前のことですが、佐賀県立病院の副院長をしていた人が退官後にどうしても僻地医療をやりたい、というので四国のある無医村に行って診療所を持ったのです。そこで彼は、まず、「生活習慣を直すことだ」といって徹底的にそれをやったら病人が激減しましたが、診療所の収入も大幅に少なくなりました。すると診療所は無駄ということになり、彼は辞めてしまいました。その結果、笑い話のようなことですが、村民は昔と同様にまた遠くの町まで出かけて診療を受けることになりました。日本の医療制度の落とし穴の一例としてこのようなことがあります。予防医学を推進して病人が減り、診療所の収入が少なくなるとすぐに診療所はいらない、という話になるような風潮がみられます。

伊藤:全体の効果を考えない短絡的な思考ですね。

西吾妻福祉病院について

只野:次は西吾妻福祉病院【図4、図5】の具体的な話をお聞かせください。この病院は長野原など4つの町村が共同で作ったと聞いておりますが、どのような形態で、どこが主体となって運営しているのですか?

伊藤:はい。西吾妻4町村の1つである六合村(くにむら)に六合温泉医療センターという包括ケアの施設があります。この施設は開設してもう10年以上経過しましたが、公益法人である地域医療振興協会に六合村が土地建物を提供して運営を管理委託するという公設民営で、10年数年前に開設されました。その実績を受けて4町村でも病院が必要ではないか?という話が出たようです。この地域は観光客がたくさん来ますので、非常に救急患者が多く、4町村内で2次医療を完結しなくてはならないということも契機になっています。4町村とは長野原町、六合村、嬬恋村、草津町です。吾妻郡は7町村ありますが、その中の西吾妻4町村が建物と土地など全て提供したうえで、運営を地域医療振興協会へ管理委託するという形で始まっています。昨年から、指定管理者制度が導入され指定管理者として地域医療振興協会に運営委託しています。形としては公設民営です。

只野:西吾妻は先程先生がおっしゃったように絶えずたくさんの観光客が来ますから、普通の僻地の診療所とは内容が違うわけですね。救急患者の数も多いと思いますが、先生のところで一旦診て、高度の医療が必要になったらどうしていますか?

伊藤:病院は長野原町にありますので、もし我々の手に負えない症例でしたら、前橋にある三次医療機関の群馬大学、前橋日赤や県立心血菅センターにお願いしています。最近ではドクターヘリということで群馬大学の先生が乗ってきてくれたりもします。県は違いますけども、佐久総合病院のドクターヘリも来てくれます。嬬恋村は実は長野県に近いので、患者さんによっては佐久総合病院のほうが近いという方やかかりつけという方もいらっしゃいます。このように三次救急に関しては広域的に、ヘリコプターとか救急車で搬送しています。

只野:西吾妻福祉病院の診療体制はどのようになっていますか?

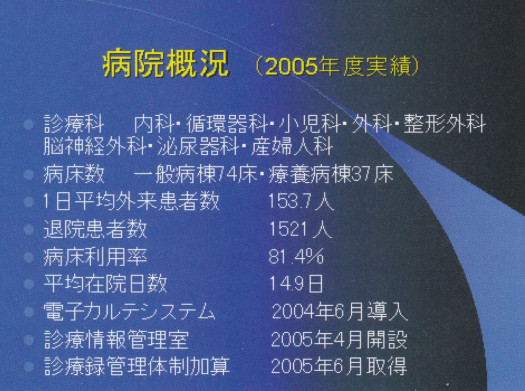

伊藤:診療科として標榜しているのは10科あり、実際に常勤がいるのは内科、循環器科、外科、整形外科、脳神経外科、泌尿器科、産婦人科の7科です【図6】。常勤医師は12名です。整形外科、脳神経外科、循環器科は1名ずつですので、非常にハードな仕事です。私が担当している産婦人科は2人体制ですがお産が年間150件ぐらいありますので、2人が交代で当直をしています。

特に心血管疾患、脳疾患、外傷などは重症が多いので、緊急で初期治療をして何とかマネージできるようであればうちの病院で診ますし、さらに手術など、より高度な治療が必要な場合には前橋にある三次医療施設に送ります。整形外科も骨折であれば治療しますが、大きな外傷であればヘリコプターで搬送するといった方法で対応しています。

只野:夜間の当直体制では、専門以外の患者が来ても、私は診られません、というわけにはいきません。必ず診なければいけない。現在の日本の医学教育では、なかなかこういう医師を育てる教育はできないのですが、どのようにして対応していますか?

伊藤:基本的には当直医1人と待機医1人の2人態勢ですね。当直で対応しきれないときは待機を呼びます。さらに専門的な治療が必要なときには、各科専門医や三次病院に相談し患者を搬送します。最初の受け入れに関して言いますと、基本的には一旦は全部診ることにしています。重症であれば応急処置をして三次医療機関に送り、かかりつけ医がいて時間的に余裕があればそちらに運んでもらうこともあります。

一次救急は当直医がすべて診るようにしています。12名の医師のほとんどが自治医大卒業生ですが、彼らのスキルや、アイデンティティはやはり僻地診療所にいたときの数年間の経験が非常に大きいようですね。自分自身で勉強し、実地の経験が多く、非常に幅広い知識と技術で初期救急に当たっています。例えば内科系の先生でも骨折ぐらいは自分で診断し、必要に応じて外科系の医師に相談・治療し、場合によっては入院させて翌日は整形外科医に渡します。画像診断能力も非常に高いです。私は産婦人科が専門ですが、こういったことは私自身にも非常に勉強になっています。

臨床医の基本は全部診ること

伊藤:卒後臨床研修制度が変わってからですが、地域医療振興協会の研修医が短期ですが当院にも地域研修として来てくれるようになりました。彼らが我々の病院でやっていることを見て学び、次に伝えてくれるようになると、地域医療研修の意味が出てくるのではないかと思います。

只野:そうですね。臨床医を志す者は基本的なことはとにかく全部診られるようになる必要があります。一般病院での研修はその意味で意義がありますし、それに加えて先生たちのような少し特殊な状況に置かれているようなところに行って勉強する、というシステムがうまく組み合わされれば良いと思います。専門家になりたければその後に大学に戻ればよいのであって、むしろ最初は基本的なことをどんどん勉強することが大切と思います。

伊藤:そうですね。今の研修制度がそういう形で動いてくれることを期待しています。

24時間体制における検査

只野:救急の診療体制で24時間ということになると、それに対して、かなりの検査システムを持っていなくてはいけないですね。

伊藤:中央検査室があり、各種検査機器が揃っています。生化学は中型クラスの検査機器があり、24時間稼動しています。検査技師は4名いますが、検査室としては5名体制です。待機態勢は4名でやっています。待機の技師は30分以内に来てくれます。救急患者で必要があれば検査をするということです。放射線技師は当直体制を取っていますが、やはり画像検査は非常に多く大変です。

検体検査に関して言うと、大体救急室で末梢血や血液ガスはすぐに測定できます。生化学は心筋マーカーを測るとか、どうしても炎症の程度をみたいという時には検査室の待機を呼びます。大体10〜30分位で病院に来ます。検査が30分位ですので、1時間以内には全ての結果が出ます。また、例えば緊急で心臓カテーテルをやるとなると検査技師も付きますし、緊急内視鏡をやるときも検査技師が付きますので、彼らはそういうようなところのスキルも持っています。

救急検査とPOCTの有用性

只野:臨床検査では日本はどうしても大型分析機器志向になっており、診察時の検査と外注の間に隙間ができていると思います。本当はエビデンスに基づいて必要最小限度の検査が現場で簡単にできれば良いと思います。小型の簡易分析機が普及しつつありますが、先生が今まで離島や僻地医療を経験されたことから見て、このようなポイント・オブ・ケア・テスティング(POCT)が活躍する場はあるでしょうか。

伊藤:活躍する場は非常にたくさんあり、これから使用するところも非常に多くなると思います。一つは我々のような地域の中小の中核病院です。大病院であればもちろん緊急検査体制が充実していますが、我々中小病院の夜間体制は検査技師が待機体制ですので、緊急時に常時呼ぶわけにはまいりません。検査技師がいない場合にどうしても検査をやりたいという状況が多々あります。そういったとき、POCTは誰にでも簡単に操作・測定ができるので、検査技師を呼ぶ必要もありませんから大変便利で有用だと考えます。また、メンテナンスも簡単ですので扱いやすいと思います。治療に必要な測定項目を選んでやれば不要な検査も無くな。ます。POCTを使えば不必要に技師を呼ばなくても、自分たちで検査もできるという緊急医療に対してのメリットが多くあります。

臨床現場におけるPOCTの利用方法

伊藤:また我々の地域には六合温泉医療センターをはじめとしていくつか公設診療所があります。これらの施設では、外注検査はその日のうちに結果が返せません。そういう場所では糖尿病などの慢性疾患の方も多く診ているので、それらの患者さんの治療や診療にPOCTが使えます。

特に六合村は非常に広い村で、人口は2000人弱ですが3~4箇所の集落に出張参疲所があります。六合温泉医療センターからはこういった診療所へ毎週水、木曜に交代で出張診療しています。カルテ、採血キット、薬などを持って出張します。診療所では前の検査結果に基づいて診察して薬を渡し、再び採血してそれを持ち帰って検査をするようなこともしています。いつでも、どこでも、誰にでも簡単に測定できるPOCTであれば、車に積んで行けますので、もう一つの使い方として、そのような出張診療で使うことが考えられます。その場で電源を入れれば直ぐに使えて直ぐに結果が出て診察に利用できる、といったことが可能です。いちいち血液を持って帰らなくても良いので、そういう意味では小回りが効くというか、現場での検査データを見てそれに基づいて治療することができますので、特に僻地の診療所においては役立ちます。それから面白いと思うのは、先程も言いましたように、レジデントであるとか研修医の教育用としての利用です。例えば外来に1台置いて、レジデントが検査にPOCTを使って自分で考えて診察してもらうことです。

電子カルテ導入のきっかけ

只野:先生のところは2つの町、2つの村の診療を受け持っていますが、なにかあればベッドのある先生の病院に患者さんが来ます。必要な場合にそこから高度の病院に行くとなると、患者データのネットが必要になってきますね。これは検査だけではなく、医療情報ということで、もう少し広くとらえることが必要となります。

医療情報の話に移りたいのですが、先生のところの病院規模で病院全体を電子カルテにすることは珍しいと思うのですが、何がきっかけで情報の全電子化をしたのかのお話をお願いします。

伊藤:西吾妻福祉病院に行く前に、佐賀医大の只野先生のところで医療情報を学んでいましたので、根本的には電子カルテというよりも、医療情報はどうあるべきか、ということが大きなテーマとなっていました。5年前ですが、現在の病院の管理者が佐賀医大に見学に訪れ、西吾妻病院の電子カルテはどのようにすべきかの相談を受けました。電子カルテはコストも高く新しい病院に導入するのは大変なので、私はインフラだけは整え、LANは完備させておき、いつでも電子カルテシステムを導入できるようにと提案しました。電子カルテシステムは一部でもできることから始めましょうと提案したところ、せっかく新しく病院を作るのだから、それなりのものを最初から入れたほうがいいという管理者の理解ある意見がありました。それと同時に、地域医療振興協会としても電子カルテシステムの導入を推進しようという意向を持っていましたので、今のベンダーを使う方向で検討していました。私がこちらへ来たときはそのベンダーとの調整というのが最初の仕事でした。

電子カルテ化はトップマネジメントの理解が必要

只野:医療情報システムの導入には病院管理者の理解が必要ですね。導入に際し、関係者の意見はどうでしたか?

伊藤:当初はまずオーダーエントリーだけを導入する、ということでそこから始まりました。新しい病院でしたので皆さんオーダリングを使うのも初めて、病院も初めて、メンバーも経験がないといった有様で、最初は少し混乱しましたが、せっかくやるからには情報をきちっと共有できるような方法でやりましょうと電子カルテの導入まで進みました。きっかけは、国の方針として医療のIT化という方向性がありその流れといいますか、こういう方向に持っていかなくちゃいけないということと、それを理解してくれた町村が資金を提供してくれたこと、管理者をはじめとしてトップマネジメントに理解があり電子カルテ化することを決めて頂いたこと、が大きかったと考えます。後は、私としては佐賀で学んだことをいかに現場で実践していくかを考えたということだと思います。

只野:私も佐賀で20年間医療情報を担当していて、退官した後も日本全国各地の病院から診療情報のことで講演に呼ばれます。ところが、電子カルテシステムを導入した大方のところはとにかく不満だけで、良いと言っているところはあまりないですね。先生の所のように、とにかくスムーズに入って皆さんがニコニコ使っているというのはあまり例がないと思います。

佐賀医大にはたくさんの人が見学に来ましたが、こんなカルテはうちでは書けませんとか、佐賀は国立でお金があるからシステムの導入できたとか、そういうネガティブな意見が多かったのです。でも、先生のところは、今でこそ先生が本に書かれたので広く知れ渡っていますが、どうしてうまくいったとお考えですか?【図7】

伊藤:まったく不満がなかったわけでもないし、みんなが全て満足しているわけでもないとは思いますが、行政である町村の理解と協力があり、トップマネジメントが新しい所で新しいことをやるという熱意があったので、トップダウンでできたことが大きいです。

電子カルテの開発は目的を明確に

只野:システムの開発がうまくいった要因はどのようなことでしたか?

伊藤:コストの面ですが、西吾妻病院のシステムと同程度のシステムを規模の大きな病院で導入しようとするとコストが大きくなり、コスト削減が求められるでしょう。我々の所で導入できたのは、一つにはベンダーが協力してくれたこと、院内調整を十分に行い目的がはっきりしており、何のために電子カルテを導入するのかを明確にしたことです。目的が明確なのでカスタマイズ部分の費用も抑えることができました。目的に対してきちんとした要望であれば病院側も窓口を一本にまとめることができ、ベンダーの設計開発担当者の理解も早く、また、徹底した議論をしたことで相互の信頼関係ができ、それが導入を成功させた重要な要素になったと考えます。ベンダー側だけの理論だと我々に不満が生じ、医療側だけの押し付けだと「とてもそんなことはできません」ということになってしまいます。やはり、調整がうまくいったことが成功の秘訣と考えます。

使い勝手を優先する電子カルテ

只野:導入時の皆さんの意見はどうでしたか。

伊藤:最初にオーダリングを入れたときは開院ということもあって皆さん混乱しましたが、使ってみると先程先生がおっしゃったように「あ、検査結果がすぐ見えるじゃないか!」といった良い点が見えてきます。 画像も今ではフィルムレスですが、1年半前はフィルムを出していました。超音波と内視鏡に関しては、ビデオ信号をキャプチャーするという方法でどんどん画像ファイルに取り込み、そのまますぐにオーダー画面で患者さんに見せるということができるようなシステムでした。そうするとそれだけでも「こんな簡単な操作で、患者さんに素早く画像を見せて説明できる!」ということでさらに使うようになりました。情報の共有化や画像の利用で「電子カルテはこんなに便利に使える!」という部分を少し優先して導入しました。そうすることによりカルテもどこでも見ることができるようになるとか、便利になることを少し実感してもらい、その上で電子カルテ化し、フィルムレスにしました。フィルムレスにするために使い勝手の良いビューアをベンダーに開発させ、さらにその運用を調整して導入しました。電子カルテシステムは基本的には情報を後で簡単に利用できる、医学教育にも使えるなどエビデンスとして残る記録である必要があります。診療情報管理士がその内容をチェックしていますけども、ある程度ドクターなり職員が使いやすいところを優先して、メリットを見せたことがスムーズに導入できた原因と思っています。

医療情報システムの教育

只野:たぶん西吾妻福祉病院程度の規模で、本格的に電子化された医療情報システムを作られた経験を持つのは伊藤先生をはじめそんなに多くありません。色々な施設を見ましたが、不満は大体同じですね。その中で一番の問題は、診療記録を医療情報システムの中にどのように取。込んでいるのか、それを医師と看護師、あるいは従事者がどうやって共有するのかだと思いますが、診療記録に関して、病院での教育とか、周知徹底などはどのようにされていますか?

伊藤:最初はオーダーエントリーと紙カルテでのスタートでしたので、診療録に関しては紙カルテをとにかく一元管理しますということを徹底しました。ただ職員、特に医師の皆さんは、色々なところで色々な教育を受けてきているのでまったくバラバラですね。そこでとにかく、1患者1カルテですということでお願いをしました。また、退院サマリもとにかく書いてくださいということもお願いしました。看護師長に依頼して、病棟ごとに期限までに退院サマリを書かない人をリストアップするなど色々やりました。その上で電子カルテを導入しました。ただ、これは医学教育のあり方の問題ですが、紙であろうとなかろうと、カルテを書く人と書かない人の差は大きいです。ただ電子カルテになると職員が容易にカルテを見ることができるので、他の職員に「先生これは違います!」とか、あるいは「先生全然書いてないですね!」とか言われるのでわかってしまいます。患者情報は病院の全員が見ているので、退院サマリを今まで全く書かなかった先生が書き始めるようになるなど、段々と改善されてきています。

診療情報管理士の役割は大きい

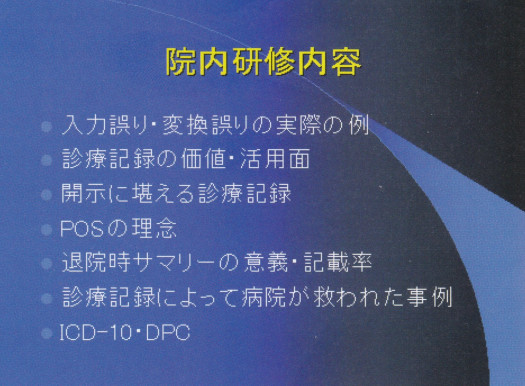

伊藤:もう一つは診療情報管理士が一昨年から1人来てくれたのですが、非常に積極的に活動してくれています。先日も医療安全管理や診療情報管理について院内勉強会を実施しました【図8】。電子カルテだからこそある、誤字脱字や入力間違いがこんなにありますという内容です。その勉強会をやったことによってサマリの記載率が上がったとか、入力がどれくらい多くなったとかデータとしてはっきり出ています。また誤字脱字の多い時間帯は夜間帯で眠いからではなく、時間帯に限らず率はいつも同じであるとか、カルテの記載率が全体で上がったのですが、実際には看護師さんだけで、医師は上がっていないなどのデータを出してくれましたので、これに基づいてしっかりやりましょうということになりました。診療記録というのは常にそういう患者さんを診療するということだけではなく、もし医療事故が発生した場合には大切な証拠となります。また診療記録は患者さんにとって非常に大事なものであり、その後の診療にも役立ちますので、患者さん自身の記録でもあるということを少しずつ浸透させることが必要だと思います。

カルテは医師の能力でもあり、病院の力でもある

只野:本当に大切なことだと思います。アメリカの場合ですと同僚監視機構、Peer Reviewがあり何科の医師でもお互いの行為について自由に意見を言える環境にあります。日本はそういうことを言うと、直ぐによけいなことを言うなとなりますが、これは国民性の問題でしょう。佐賀医大で紙カルテの時代に、医療従事者全員が同じカルテに書くことで良かったと思うのは、先生が言われたように、絶えず誰かに見られていることです。いくら偉そうなことをいっても、誤字脱字があってまとまりのないアセスメントを書いていると、その医師や看護師の医療人としての評価が下がっていきます。だから真剣に書かなくてなりません。

もう一つは見られているというか、自分の記録を読んでもらっているという意識が大切です。亀田総合病院では何千人かの患者さんにカルテの内容を電子化して渡して、いつでも読めるようにしたそうです。患者さんに渡すことになってからカルテ記載の文字数がかなり増えたとのことです。余計なことを書いているわけではないけれども、患者さんに読まれるとなると、書こうというインセンティブが出てきます。それがいい意味で病院全体の質を上げることに繋がります。

私は情報共有というのは診療をスムーズにし、患者の安全管理に寄与しますが、もっと大切なのは診療の質が上がることだと考えます。伊藤先生も本に書かれているように、例えばアメリカの医療機器認定合同委員会であるJCAHO(Joint

Commission on Accreditation of Healthcare Organizations[http://www.jointcommission.org/])のチェック項目のうち、どんな診療記録を書いているかが非常に高い評点となっています。日本の評価機構も昔は非常に甘かったですけども、最近は診療記録に対してかなり厳しくなってきました。

こうなってくると、診療記録はいわゆる患者の診療だけではなく、病院の経営などにもかかわってきます。最も大切なのは、一人ひとりの医師の診療能力がある程度明らかになることです。すると必然的に勉強するようになります。こうして診療能力が上がってくれば、トータルとして病院の診療能力が上がります。これは最終的に、患者満足度が上がり、医療事故が減り、収入が上がることに繋がっていくと思います。

情報システムにより格差がなくなる

只野:医療情報システムは、今まではあるベンダーを入れてしまうとなかなか変えられない不便がありました。最近、経済産業省が音頭取りをして、医療情報の相互運用が可能なシステムが開発されつつあります。このシステムは診療、検査、薬剤、看護システムなどにどこのベンダーが入っても、いつでも自由に医療情報システムの組み替えができるもので、埼玉医大の放射線部での実証実験ではかなりうまくいきました。今後の情報システムはこういったスタイルになり、導入のバリアは低くなってきます。後は、どれだけの情報をシステムに蓄積し、どのように利用していくかに尽きると思います。

伊藤:そう思います。これからはどのように利用するかだと思います。

只野:東京のように電車に乗れば一駅で病院という環境であれば、患者が自由に病院を選択できます。しかし、遠くの病院に一日がかりで患者さんが来ているのに、カルテを十分に書かず、根拠がないような説明をする医師は、受け入れる病院側としても納得できません。そういう意味では医療情報の教育と利用は非常に大切だと思います。もう一つ、大学病院は片手間ではなく、大学病院の中に情報を集める部門を持つという考えもあります。例えば、筑波大学は広く知れ渡っている中毒センターを持っています。カリフォルニアでは、「きのこ」中毒の場合、どこの地区でどんな色のきのこを食べたかがわかれば、きのこの種類から治療法まで、あっという間に教えてくれるというシステムがあるようです。そういうのが全国展開されれば、地域、特に離島とか過疎地の医療情報格差がなくなります。

今、患者さんは自分の病気に対する情報は、医師からみてもびっくりするぐらいのものを持っています。患者と医師の間の診療情報レベルは平らになってきました。むしろ、診療情報に格差があるのは、医師同士ではないかと思います。原因は研修制度や、卒後教育などのシステムでしょう。それをなくすのは、医師と患者間の電子化された情報が、病院という面に広がって、それが県ベースになり、全国ベースになることです。そうすると先生が言われているように、IT化によって得られた豊富な情報をどうやって開示して提供するかが最後に出てきますが、先生はどのようにお考えですか。

情報の標準化と情報利用の医学教育が必要

伊藤:情報システムの二次利用はまだ遅れがちで、どちらかというとシステムを動かして患者サービスをどうするか、ということを中心にやってきました。大きな病院では経営情報システムなどが動いていますが、実際にはそれを医療の質や標準化に対してどのように使うのかということに関しては十分に利用されていません。情報の標準化も進んできていますが、患者情報は患者さん自身にとっても、極めて大切ですので、王者さんが自分で持ち歩けば、いつでもどこでも利用可能になりますし、同じような雪報を下にして医者に診てもらえます。もちろんそのためにはシステムや医療レベルの標準化ということも必要になりますが、電子化された情報が標準化されてどこでも持ち歩けるというのは最終的な目標だと思います。

もう一つは、医学教育のために使うということです。我々の病院、特に最近の研修医はコンピューターにも慣れているのでカルテをよく書きます。やはりそういう教育を受けているというのと、電子カルテに慣れているので滞りなく書けます。私が前から考えているのは、入力する言葉を標準的(例えばJAHIS:Japanese

Association of Healthcare Information Systems Industry、保険医療福祉情報システム工業会)な方法で入力していく、ICPC(International

Classification of Primary Care、プライマリア国際分類)やプライマリケア学会が定義したものなどに基づいて入力したら、後でいつでもデータマイニングができます。

共通用語に基づいて書いたものが、研修医の診療録として提出されなければならないといった方法が取られると、それが標準化されたものとなっていきますし、記録として残ります。そうなると、私が何時も考えているのは、我々の地域医療振興協会は東京にも病院があり、伊豆や青森にも診療所がありますので、統一された言葉で書かれていると、どこでどういう治療がなされ、どういう風にお薬が使われ、医療がどう違うのか、ということがわかります。おそらく日本では今までにはないと思いますが、そういう利用ができるようになります。逆に言うとそれがまた次の標準化に繋がります。今はバラバラでやっていますが最終的には標準化され、何らかの形で入力された情報をいかに利用して、教育に使用してフィードバックするかということを視野に入れてやることがこれから重要になると考えます。

只野:そうですね。やっぱりそういうことになると、診療記録全体の標準化が非常に問題になります。私は一昨年厚生労働省から予算をもらって、電子カルテの標準化についてまとめました。そこで、気付いたことは、佐賀医大では診療記録は最初からPOS(Problem

Oriented System)でやってきましたから、標準化にもスムーズに入っていけますが、多くの病院はPOSで書けといっても何を言っているのだ、ということでうまく受け入れられません。そこで考え直して、今年はサマリの標準化を考え聖路加国際病院の福井病院長に研究会の会長をやっていただき、厚生労働省に予算を要求する予定です。

診療記録のサマリの標準化から

只野:サマリには外来サマリ、経過によってウィークリーサマリ、マンスリーサマリなど色々ありますが、基本的には退院時にきちっとした退院サマリが必要です。このサマリを他の医療機関の先生、看護師が理解できるように書くためには、ちゃんとした診療の記録がないと書けません。そこで決まったフォーマットに従ってサマリを書くようにすれば、最低限記録しておく必要がある診療内容がわかりますし、サマリを分析することによって医師や看護師の診療の質のチェックなどが可能になるはずです。それが広がってくると、先生が言われたように、最終的にはいろんな状況がわかるようになります。例えば、アメリカでDRG(Diagnosis

Related Group)の初期の分析では、副産物として地域によって子宮摘出や扁摘が医師により何倍も違うことがわかりました。

今後の医療情報システムの理想像

只野:最後に、先生が「治療」という雑誌に2005年にお書きになった論文で、医療情報システムが第1世代から始まって、第2、第3世代へと変化していくというものがあります。先生の経験から、理想とする医療情報システムはどういうものかを教えてください。

伊藤:先生が今度取り組まれるサマリの標準化は非常に素晴らしいことだと思います。今回のDPC(Diagnosis Procedure Combination)に関して言えば、退院サマリが非常に大切になると思います。診療情報管理システムとか、DPCシステムの利用によってサマリとしてきちっと情報が残っていないと、DPCをはじめとした医療の標準化には耐えられません。そのためにはどういう情報を残せばよいのかというのがはっきりして来ます。それが標準化され、分析されるということでより精度が高くなるので、これを元に医療の標準化ということに進展があるのではないか、ということをお話をうかがって非常に強く感じています。

それともう一つは患者さんの情報として、病院だけではなくて、色々なところに情報があって、あなたの健康情報ですよということでどこでも見ることができ、それが治療に役立つような利用ができるというのが医療情報システムの最終的なあるべき姿ではないかと思います。患者さんにとってもいいことだし、我々医療側にとっても、また国としてコストの面からも良いはずです。そのための道具として使えるような医療情報システムというのが最終的な目標であると思います。

只野:今、大部分の患者さんは一生病気と共生する時代になってきましたから、患者さんに医療に参加してもらい知識を吸収し、自分なりに考えてもらうことが大切ですね。そのためには、医療情報をきちっと集め、整理し患者さんに渡すようなシステムができれば素暗しいシステムになりますね。それを西吾妻福祉病院から発信していただけるようにお願いします。

本日はどうもありがとうございました。

参考文献

1)伊藤雄二:地域医療による信頼回復.真野俊樹編著:信頼回復の病院経営,p161−207,東京,薬事日報社, 2005年.

2)只野壽太郎,他:平成16年度 電子カルテシステムにおける標準的診療録の開発研究,厚生労働省科 学研究費補助金,医療技術評価総合研究事業.2004.

3)伊藤雄二,折茂賢一郎:地域に密着した病院経営:病診連携を踏まえて 治療87(2):321−326,2005.